1 経営者にとって最も身近な「法人税」

法人税は中期経営計画と関係性が深く、いわゆる「決算対策」の対象にもります。そこで、このシリーズで、経営者が押さえておきたい法人税のポイントをまとめていきます。

シリーズ第1回では、法人税の課税対象や計算に関する全体像などをご説明します。経営者が特に押さえておきたいのは、

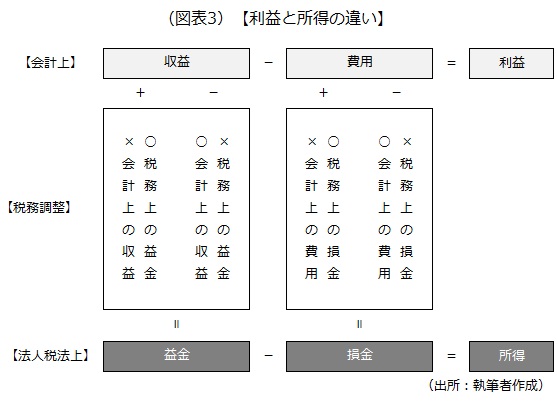

- 会計:収益-費用=利益

- 税務:益金-損金=所得

の違いです。決算対策で自社に有利な取り組みをするのも、税務調査で指摘を受けるのも、基本的にはこの違いから生じますので、しっかりと確認していきましょう。

2 法人税の概要

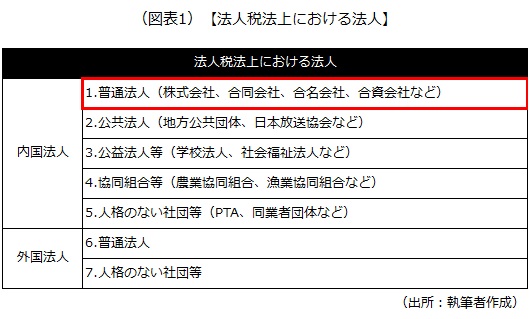

1)納税義務者は法人

法人税の納税義務者(税金を納める義務がある者)は「法人」です。法人には株式会社や合同会社の他、一般社団法人や医療法人など多くの形態があります。

法人税法上では、これらの法人を、

- 内国法人:国内に本店または主たる事務所等を有する法人

- 外国法人:内国法人以外の法人

の2つに区分しています。一般的な法人の多くは「内国法人」の、「1.普通法人」に該当します。

2)課税対象は所得

法人税の課税対象は、

事業活動を通じて得た「所得の金額」

です。「所得」は会計上の「利益」に近い概念ですが、会社法と法人税法という法律の違いにより、

- 会計上は収益となるが、法人税法上は収益とならないもの

- 会計上は費用となるが、法人税法上は費用とならないもの

などが存在するため、必ずしも「利益=所得」とはなりません。この点の詳細は後述します。

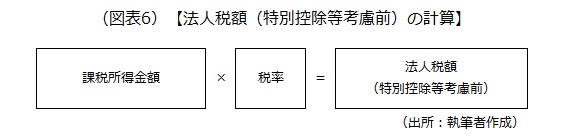

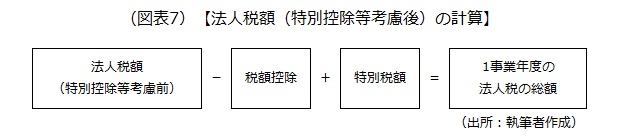

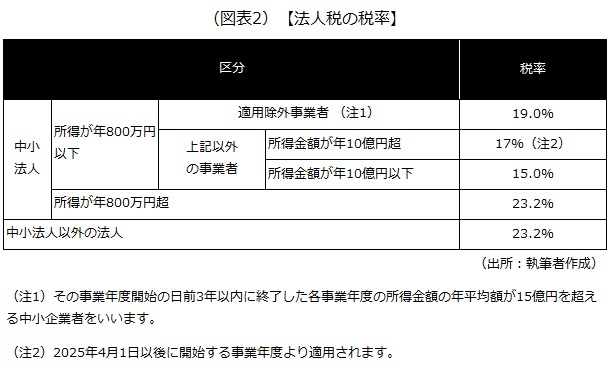

3)税率は原則として23.2%

法人税の税率は、

原則として23.2%

です。ただし、中小法人の場合、

所得が年800万円以下の部分は15.0%(適用除外事業者については19.0%)に軽減

されます。例えば、所得が1000万円の中小法人の場合、800万円までは15.0%(適用除外事業者は19%)が適用され、800万円を超える部分(1000万円-800万円=200万円)には23.2%が適用されます。

なお、適用除外事業者とは、前3事業年度の平均所得金額が15億円超の中小企業者のことです。また、2025年4月1日以後に開始する事業年度からは、所得金額が年10億円超の中小法人については、所得のうち800万円以下の部分に適用される軽減税率が、17.0%となります。

4)申告期限

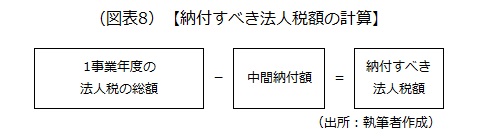

1.確定申告

法人税は、

原則として、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告をして法人税を納付

します。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合などは上記申告期限を延長することも可能です。

2.中間申告

事業年度が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出して中間法人税を納付します。一般的な1年決算法人の場合、前事業年度の法人税の12分の6相当額を中間法人税として納付するのが基本です。

3 「利益」と「所得」の違いと税務調整

1)「利益」と「所得」の違い

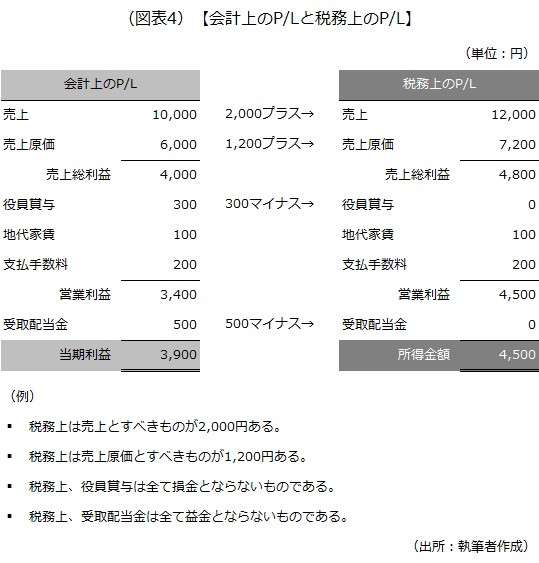

会計上の利益は「収益-費用=利益」として計算されますが、法人税法上の所得は「益金-損金=所得」として計算されます。益金は収益、損金は費用に近い概念ですが、会社法と法人税法という法律の違いにより、

会計上は収益(費用)となるが、法人税法上は益金(損金)とならないものがあるなど、両者は必ずしも一致しない

ことになります。

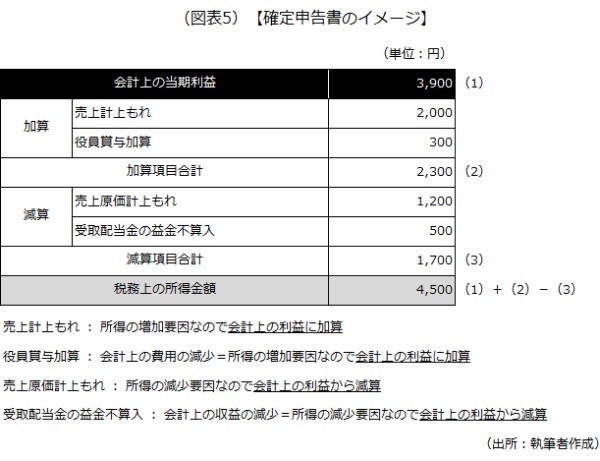

益金の場合、会計上の収益に「会計上は収益とならない(していない)が、法人税法上は益金となるもの」を加算し、「会計上は収益となるが、法人税法上は益金とならないもの」を減算することによって、法人税法上の益金が計算されることになり、損金についても同様です。この加減算調整のことを「税務調整」といいます。これを図解すると次の通りとなります。

2)税務調整の種類

税務調整項目として代表的なものは次の通りです。

1.益金算入項目:会計上は収益ではない、税務上は益金

- 会計上と法人税法上の認識基準(どのタイミングで売上に計上するか)の違いによる売上の計上漏れなど