1 借金を相続しないための選択肢

「相続=税金(相続税)」と考えられがちですが、実際は「相続財産をどのように引き継ぐのか(または引き継がないのか)」を決めることからスタートします。当然のことですが、

相続の対象には、現金や不動産などのプラスの財産(資産や権利など。以下「資産」)だけでなく、借金(保証人である場合も)などの負債も含まれる

ことになりますが、世間的に資産家とされる人でも、多額の借金を抱えている可能性があるわけです。オーナー会社の経営者であれば、会社名義の借入に経営者自身の個人保証が付いているケースも珍しくありません。仮に、

資産以上の借金などがあったら、あなたは相続と同時にその借金を背負う

ことになってしまいます。そのため、相続人(相続により資産・負債を引き継ぐ親族など)は、

- 単純承認:相続財産のすべて(資産も負債もすべて)を受け継ぐ

- 限定承認:負債は受け継いだ資産の範囲内で支払い、資産を超える負債は負担しない

- 相続放棄:相続財産のすべてを受け継がない

の3つの対応から、いずれか1つを慎重に決めなければなりません。では、その選択をどのようにすればよいのか、そのポイントをご紹介します。

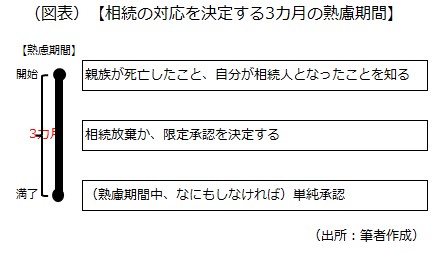

2 猶予はたったの“3カ月”

父や母が亡くなったとき、その財産や負債を相続するか否かを判断する機会が与えられています。具体的には、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続を承認するか放棄するかを決定することができます。この3カ月の期間を「熟慮期間」

と呼びます。

仮に熟慮期間中に、相続財産が債務超過である(資産よりも負債のほうが大きくなる)ことが分かった場合、その相続を放棄すれば、父や母の資産を相続しない代わりに、負債を引き継ぐ義務もなくなります。逆に、引き継ぐべき負債があっても資産を相続したいという場合は、この熟慮期間中に相続放棄をしなければ、相続を承認したこととなり資産を相続することになります。

ちなみに、「自己のために相続の開始があったことを知った」とは、

- 相続開始の原因たる事実が生じ

- それによって自分が相続人になったことを知った

という意味で、相続財産の内容を知ったかどうかは関係ありません。ですから、親族が死亡したことによってご自身が相続人となったことを知った場合には、その遺産の内容が分からなくても、熟慮期間中に何もしなければ相続を承認したことになります。

3 単純承認とは

単純承認とは、

相続人が被相続人(亡くなった人)の権利および義務の全てを受け継ぐこと

です。つまり、相続財産が債務超過になる場合、相続人は被相続人の負債を、自身の財産から弁済しなければならないことになります。単純承認は、

- 法律上自動的に単純承認したとみなされる場合(法定単純承認)

- 被相続人の意思表示による場合

に分けられます。実際は、ほとんどの単純承認が法定単純承認で、被相続人が意思表示をするケースはまずありません。例えば、次の場合には法定単純承認が生じた(相続人は単純承認をした)ものとみなされます。

- 相続財産の全部または一部を処分した場合

- 熟慮期間が経過した場合

- 背信行為(債権者をだましたり、裏切る行為)があった場合

1)相続財産の全部または一部を処分した場合

限定承認や相続放棄をするか検討している期間(熟慮期間中)であっても、相続人が相続財産を処分した場合には、単純承認したものとみなされます。例えば、

- 被相続人の預金を引き出して使用した場合

- 相続財産に該当する家や土地を売却・取り壊した場合

- 遺品を売却・廃棄した場合

などがそうです。なお、単純承認したものとみなされる処分行為は、

- 相続人が相続開始の事実および自身が相続人であることを知った後に行ったもの

- 被相続人の死亡が間近であると予測して行ったもの

です。もし、相続を知らず(死亡を予測せず)に処分してしまった場合で相続放棄をする場合には、財産を処分した時点で相続を知らなかったことなどを客観的に証明できなければなりません。

2)熟慮期間が経過した場合

相続人が限定承認や相続放棄をしないまま熟慮期間が経過したときは、単純承認したものとみなされます。

3)背信行為(債権者をだましたり、裏切る行為)があった場合

限定承認や相続放棄をした後でも、相続人が、相続財産の全部または一部を、

- 債権者に見つからないように隠したり、こっそり使ったりした場合

- 債権者をだます目的で、相続財産の目録に記載しなかった場合

には、単純承認したものとみなされます。

4)法定単純承認の取り消しはできない

もし、相続財産を処分したこと自体が、「間違っていた」「だまされた」ことを理由に取り消される場合でも、債権者の権利を保護するため、法定単純承認の効果を取り消すことはできないとするのが裁判所の立場です。

ですから、相続直後(相続財産の資産と負債のバランスが確定していない段階)に相続財産の処分は行わないほうがよいでしょう。もし、どうしても処分が必要な場合には、弁護士などの専門家に相談した上で行うようにしましょう。

4 限定承認とは

限定承認とは、

負債については、相続財産の中で資産の限度においてのみ弁済する責任を負う相続のこと

です。限定承認は、相続財産が債務超過になるかどうかが分からず、単純承認をするか相続放棄をするか決めかねる場合に有利な選択肢となります。限定承認をするには、熟慮期間内に、

- 限定承認の申述書と相続財産の目録を作成し

- 家庭裁判所に提出

して申し出ます。家庭裁判所が申し出を受理すれば、限定承認が成立します。また、限定承認は、相続人全員が共同で行わなければならず、一部の相続人だけではできません。

限定承認が認められると、まず、相続財産の中の資産から相続した債務の弁済を行い、その後、残った財産の清算手続き(処分や換金化など)を行います。もし残った資産があれば、その資産を相続人は引き継ぐことができます。

このように限定承認は、相続財産の清算手続きとなりますので、相続人は清算手続きが完了するまで、財産を得ることができないことに注意しなければなりません。

5 相続放棄とは

相続放棄とは、

相続人が被相続人(亡くなった人)の権利および義務のすべてを受け継がないこと

です。相続放棄は、相続財産が債務超過である場合によく行われます。例えば、父が会社の借入について連帯保証をしており、多額の連帯保証債務を承継してしまうケースです。それ以外には、亡くなった父や母と、生前から疎遠になっていたケースなどがあります。

相続放棄するには、熟慮期間内に

- 相続放棄申述書を作成し、

- 家庭裁判所に提出

して申し出ます。家庭裁判所が申し出を受理すれば、相続放棄が成立します。

相続放棄をした人は、その相続に関してはじめから相続人ではなかったものとみなされるため、もちろん、相続を放棄した人の子も相続(代襲相続)することができません。また、相続を放棄すると、他の相続人の相続分が増加することになります。

例えば、子3人が相続人である場合、子1人当たりの相続分は全体の3分の1ですが、1人が相続放棄をすると、相続分は全体の2分の1に増加します。前述した通り、相続放棄は相続財産が債務超過である場合が多いので、相続分の増加は、受け継ぐ債務負担が増えることにつながるため、事前に他の相続人への意思表示は明確にしておくようにしましょう。

6 相続放棄をしても、生命保険金と死亡退職金は受け取れる

相続放棄をした場合でも、

- 生命保険金(受取人が相続人である場合)

- 死亡退職金

は相続人固有の財産とみなされるため、受け取ることができます。ただし、相続放棄をすると、税法で認められている生命保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用を受けられない点には注意しましょう。

父や母に多額の負債がある場合には、生命保険契約を締結して一定額を受け取りつつ、一方で相続放棄をすることによって、負債の受け継ぎを免れることができます。

以上(2025年3月作成)

(執筆 日比谷タックス&ロー弁護士法人 弁護士 福崎剛志)

pj30223

画像:TarikVision-Adobe Stock