書いてあること

- 主な読者:コスト削減を検討している経営者

- 課題:どの分野からコスト削減に着手すべきかを知りたい

- 解決策:損益計算書を使う。それぞれの利益を売上高で割り、段階的に利益率を出すことで収益性が分析できるので、自社3期分の推移や同業他社との比較で着手すべき分野を決める

1 損益計算書からコスト削減する分野を決める

コスト削減は企業経営において重要な課題のひとつです。ただし、コストの中には必要なコストもあるため、必要なコストとそうでないコストの見極めが肝心です。

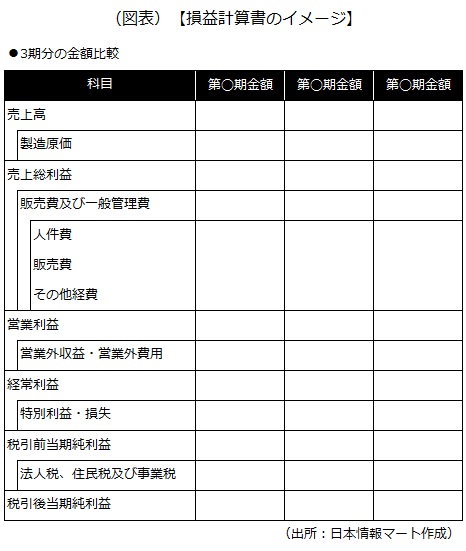

その際に活用したいのが、「損益計算書」です。損益計算書は一番上の「売上高」から費用を引いていき、「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期純利益」「当期純利益」の5つの利益を求める構造になっているため、

それぞれの利益を売上高で割り、段階的に利益率を出すことで収益性が分析できる

ことが特徴です。

また、損益計算書は単年度のものだけでは良しあしを判断できません。当期、前期、前々期の3期分や、同業他社の損益計算書と比較をして、具体的なコストダウン計画を検討するのがよいでしょう。

この記事では、損益計算書で財務分析をする際に必要な指標や、コストダウンの側面から経営計画を考える手順について説明します。

2 損益計算書で財務分析をする際に必要な指標

次に紹介する指標を用いて、3期分の推移や同業他社と比べて数値が高い、低いといった比較をすることで、客観的なデータを得ることができます。

1)売上高総利益率(%):売上総利益÷売上高×100

売上高総利益率が低い場合は、仕入れ価格や製造原価が高いことが考えられます。

2)売上高販売管理費率(%):販売費及び一般管理費÷売上高×100

売上高販売管理費率が高い場合は、無駄なコストが発生していることが考えられます。

3)棚卸資産回転率(回転):売上高÷棚卸資産(期首と期末の平均値)

棚卸資産回転率が低い場合は、在庫過多か、不良在庫があることが考えられます。

4)従業員1人当たりの売上高(百万円):売上高÷従業員数

従業員1人当たりの売上高が低い場合は、生産性が低い可能性があります。

5)従業員1人当たりの経常利益(百万円):経常利益÷従業員数

従業員1人当たりの経常利益が低い場合は、人件費を上昇させる余力が少ないことになります。

3 損益計算書の事業所単位化と月次単位化

1)事業所単位化

損益計算書でコスト削減をするべき分野の目星が付いたら、まずは「細分化」を進めていきましょう。企業ごとに、「事業計画(予算計画)」と「資金計画」で構成される「経営計画」を策定しているはずです。このうち「事業計画」の策定を事業所単位(以下「部や課」)で実施するとともに、コストダウンに関わる数値を部や課でくくり直します。

2)月次単位化

コストダウンに必要な分野を「細分化」「指標化」「事業所単位化」し、部や課でコストダウンを実施しても、1年間・半期・四半期といった期間でしか成果を確認できないのでは、チェック機能が発揮されません。月次単位での進捗確認が理想です。

3)「いつ」「どこで」「何に」「何のために」「いくら」

「細分化」「指標化」「事業所単位化」「月次単位化」を行うのは、費用が「いつ」「どこで」「何に」「何のために」「いくら」使われたのかを詳細に把握し、無駄なコストをあぶり出すためです。

費用の集計精度を上げるには、勘定科目レベルの細分化では十分とはいえません。事業所・部門・部署別にまで落とし込んで、どの部や課で、どのような形で費用が発生しているかを把握します。

4 甘えのない費用計画の策定

1)コストダウンの側面から経営計画を考える

「事業計画」と「資金計画」でコストダウンに関わりの深い計画は次の通りです。

- 事業計画:費用計画・人員計画・設備投資計画など

- 資金計画:資金調達計画・借入金返済計画・リストラ計画・資産売却計画など

「事業計画」は部や課で策定し、それを経営者がチェックして承認します。一方で、「資金計画」は資金調達や借入金返済のための資産売却などが含まれるため、最初から経営者が行う業務になります。

「事業計画」と「資金計画」は切り離せませんが、各計画の責任の所在を明確にすることは重要です。「事業計画」の遂行は部や課の責任に、「資金計画」の遂行と、双方にまたがる計画は最終的に経営者の責任とします。

2)費用計画を練る

部や課は、「事業計画」の1つである「費用計画の原案」を策定します。経営者からコストダウンの指示があったとしても、原案の段階で部や課がギリギリまでコストダウンした数値を提示しているとは限りません。

そこで経営者は、原案の勘定科目一つひとつについて中身をしっかりと分析・検討します。その際、自社の3期分との比較や同業他社との比較によって算定した、自社の適正コストを基準とします。

適正なコスト基準を上回る勘定科目は厳しく精査し、問題点を共有します。適正コストの範囲で収まる場合は、なぜ収まっているのかを検証し、良い点を共有します。

3)責任者と話し合う

経営者は勘定科目ごとにコストダウンの適否を判断し、さらにコストダウンの余地があれば、部や課の責任者と話し合います。

その際、まず事業方針でコストダウンの指示があったことを確認します。その上で、部や課が原案で示したコストダウンの根拠について説明を求めます。次に経営者の判断基準の根拠を開示するとともに、コストダウンを盛り込んだ計画値を提示します。

もちろん、部や課の原案と経営者が提示した計画値には乖離(かいり)があります。話し合いの目的は、経営者と部や課の責任者とで目標値を一致させることです。さらに、費用計画の目標値が安易なものであってはいけないことを部や課に示すとともに、企業活動に本当に不可欠な費用なのか否かを、部や課で真剣に検討させる契機とします。

4)費用計画で注意すべきポイント

月次単位で作成されている原案で、例えば販売促進費が毎月同じ金額である費用計画については、経営者は厳しく追及しなければなりません。毎月同じ金額の費用を提示している部や課は、計画がいいかげんであったり、予算を使い切ろうと考えたりしている可能性があります。

こうした安易な予算の使い切りの考え方は、コストダウンの対極にあるものであり、排除しなければなりません。そのためにも、甘えのない「費用計画」の策定が求められるのです。

甘えのない「費用計画」の策定は言葉で言うほど簡単ではありません。事業方針が増収増益であれば、「販売計画」や「利益計画」は甘めに策定しがちです。これと同じ感覚で「費用計画」を策定すれば、計画値が甘いものとなってしまいます。経営者が本気でコストダウンの成果を求めるのならば、計画の時点での妥協は決してしないことです。

5 管理の徹底

1)コストダウンの管理

コストダウンの成果は必ず数値となって表れます。販売費及び一般管理費や人件費、その他経費などの費用や在庫などが、月次単位で費用計画の範囲内で収まっているか否かについての管理は経営者が行います。

2)費用計画の範囲内で収まっている場合

費用計画の範囲内で収まっている場合は、計画そのものが甘かった可能性について検討します。仮に甘かった場合は、計画そのものを修正します。

部や課が実施したコストダウンへの取り組みを確認し、その取り組みが今後も継続できるものか否かを検討します。当月はコストダウンできたが、次月以降コストダウンの反動が見込まれる恐れがありそうなものは、他の施策で対応できるかを確認します。

コストダウンの成果が上がった取り組みが、「節約であったのか」「代替であったのか」「廃止であったのか」のうち、どれに該当するのかは重要なポイントです。部や課が実施した取り組みでコストダウンの成果が上がったものは、他の部や課にフィードバックします。

3)費用計画の範囲内で収まっていない場合

費用計画の範囲内で収まっていない場合は、そもそも実現性が乏しい計画であった可能性について検討します。実現性が乏しい計画であると判明した場合は、計画そのものを修正します。

部や課が実施したコストダウンへの取り組みを確認した上で、コストダウンの成果が上がらなかった原因を突き止めます。場合によっては、コストダウンに関わる施策そのものを経営者が指示します。

また、売上高に応じて変動する変動費については、売上高との相関性を十分に確認しましょう。たとえコストダウンできていたとしても、売上高の減少分に達していないケースが少なくないためです。

仮に、数カ月にわたり費用計画の範囲内で収まっていない場合は、経営者が週次で確認します。また、費用計画の範囲を超えた金額については、別の勘定科目で計画された費用を削減する施策も必要となります。

6 まとめ:成果を上げるための処方箋

コストダウンで成果を上げるための施策を復習しましょう。次の施策を行うことによって、企業がコストダウンを意識する組織となり、ひいてはコストダウンにより利益を上げることも可能になるでしょう。

- 現状を正しく把握するために、信頼度の高い損益計算書を作成する

- 損益計算書から、コストダウンすべき分野に当たりをつける

- 損益計算書を細分化し、コストダウンすべき事項を勘定科目にまで落とし込む

- 損益計算書を指標化し、コストダウンすべき事項をさらに検討する

- 細分化したコストダウンすべき事項を部や課単位でくくり直す

- 部や課単位でくくり直した数値を月次単位で確認する

- 部や課単位でくくり直した数値を基に、月次ベースで事業計画を策定する

- 費用計画は甘えのない精密なものを策定する

- 経営者は実績値と計画値を月次でチェックする

- 実績値と計画値に乖離(かいり)がある場合は、原因を突き止める

- 適切な取り組みが実施されている場合は、他の部や課にフィードバックする

- 費用計画の範囲内で収まっていない場合は、経営者が直接、管理・監督する

コストダウンは「現状把握を正確に行った上で、甘えのない計画を策定し、徹底管理する」ことがポイントです。また、具体的な取り組みについては、節約や代替で成果が上がらない場合は、コストダウン計画の中止も念頭に置いておく必要があるでしょう。

以上(2023年2月)

pj35036

画像:photo-ac