1 新リース会計基準の影響を受けるのは、大企業だけじゃない

新リース会計基準は、2027年4月1日以降に開始する事業年度から、上場企業や会計監査人設置会社などの「大企業」を対象に強制適用されます。中小企業は任意適用ですが、次のように実質的に新基準を意識した会計対応が求められるため、無関係とはいえません。

- 親会社が上場企業である場合(連結対象):親会社が上場企業である場合など、連結財務諸表に含まれるため、親会社の基準に合わせた会計処理が実質的に求められる

- 金融機関や出資者などとの関係性を重視する会社:今後の成長戦略として上場やM&A、資金調達を検討している場合、財務の透明性を高めるために、適用が義務でなくとも、任意で新基準に沿った会計処理を選択することが求められる

新リース会計基準を適用した場合、経営への影響は数値の変化だけにとどまりません。会計処理の複雑化や、契約の洗い出し・再評価といった実務負担の増加、税務申告上の調整の発生など、財務・税務・経理の現場にも様々な対応が求められます。

この記事では、リースの借り手企業向けに、適用した場合の影響、新・旧リース会計基準との違い、税務上の取り扱い、そして今から講じるべき実務対応まで、段階的に解説していきます。

2 会計処理の大きな転換点 新・旧リース会計基準の違い

1)会計処理の違い

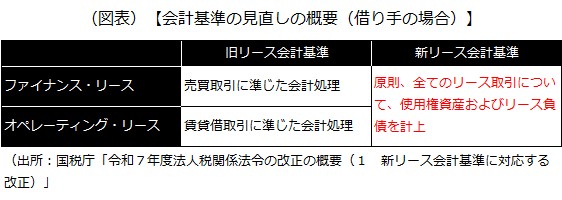

現行(旧リース会計基準)のリース取引は、

- ファイナンス・リース:実質的に買うのと同じ性質(分割払いで購入しているのと同等の性質)を持つリース取引で、貸借対照表上の資産・負債の計上が必要(オンバランス処理)

- オペレーティング・リース:上記のファイナンス・リース取引以外のリース取引で、貸借対照表上に資産・負債としての計上は不要で、毎年支払ったリース料を費用処理できる(オフバランス処理)

の2種類に分類されます。

新リース会計基準では、上記のような取引の区分がなくなります。

今まで支払ったリース料を費用処理するだけでよかったオペレーティング・リース取引についても、貸借対照表上に資産・負債を計上しなければならない処理が必要になります。なお、リース契約期間が1年以下の短期リースや、少額リースに該当するリース取引については、現行(旧リース会計基準)から変わりなく、リース料を費用で処理することが認められています。

2)対象となるリース取引の違い

現行(旧リース会計基準)では、契約書に「リース契約」と明記されている取引であれば、原則としてリース会計の対象とされてきました。つまり、形式的にリース契約であるかどうかが判断基準となっていました。

しかし、新リース会計基準では考え方が大きく変わります。契約書に「リース」と書かれているかどうかではなく、契約の実態が「リースの定義」に該当するかどうかが判断基準となるためです。新リース会計基準における「リース」とは、特定の資産を一定期間使用する権利を持ち、その使用に対価を支払う契約をいい、名称にかかわらずその条件に該当するものは、全てリース会計の対象となります。例えば、オフィスやコピー機などの賃貸契約、不動産の借上契約などは、契約上「リース」と明記されていなくても、内容がリースと判断されれば、リース会計の対象となります。

一方、従来はリースとはみなされなかった電力供給契約や業務委託契約なども、その契約の中に特定の設備の使用権が含まれていれば、リースに該当する可能性があります。つまり、新リース会計基準では適用対象となる取引の範囲が大きく広がることになります。ただし、全ての取引が対象となるわけではありません。使用期間が12カ月以下の短期リースや、1契約当たりの金額が非常に小さい少額リースについては、会計上の負担軽減のために、リース会計の対象外とすることが認められています。

短期リースとは、契約期間が1年以下で、更新の義務や選択権がない契約を指します。少額リースは、1契約当たりの資産価格が企業の会計方針で「重要性が乏しい」と判断される程度の少額資産を対象とします。これらについては、従来通り費用で処理することができます。

3 税務上の取り扱い

税務上の取り扱いは2025年度の税制改正により明示されました。税務では、オペレーティング・リースについて、現行の賃貸借処理から変更はなく、今まで通り支払ったリース料を損金とする処理が継続することになります。税務上の取り扱いをまとめると、

- ファイナンス・リースについては、売買処理(資産・負債を計上し、減価償却費と利息費用が損金になる)

- オペレーティング・リースについては、賃貸借処理(資産・負債としての計上は不要で、支払ったリース料が損金になる)

されます。

そのため、新リース会計基準を早期に適用した会社については、会計上の費用計上額(減価償却費と利息費用)と、税務上の損金(賃借料)に差異が生じることから、2026年度以降の税務申告書上で税務調整が必要になります。

4 適用を検討している会社が今から講じるべき実務対応

1)自社が新基準の影響を受けるかどうかの確認

まず、貴社が新リース会計基準の強制適用対象となるか(上場企業の子会社、会計監査対象など)を確認しましょう。対象外であっても、将来IPO(株式公開)を目指していたり、大型のM&Aを検討していたりする場合には、任意適用を視野に入れるべきかの判断が必要になります。

2)既存リース契約の洗い出しと、詳細の把握

現在締結している全てのリース、賃借契約(名称が「リース」でなくても、実態としてリースに該当する可能性のある賃借契約やSaaS契約なども含む)を洗い出し、契約内容を詳細に把握しましょう 。特に、リース期間やリース料総額、解約不能期間、残価保証の有無などを確認し、新リース会計基準の定義に照らして「リース」に該当するか、また「短期・少額リース」の簡便処理が適用できるかを判断しておきます。

3)経理業務の複雑化に備えた体制やシステムの準備

新基準への対応には、契約の識別、評価、会計処理、税務調整など、新たな業務プロセスと専門知識が必要になります。そのため、経理部門の教育や、必要に応じて会計システムの改修や新システムの導入などを検討し、実務負担の軽減を図る検討を始めましょう。

中小企業は、限られたリソースの中で新基準に対応するため、会計ソフトのアップデートだけでなく、AIを活用した契約管理システムなど、外部ソリューションの導入を積極的に検討すべきです。また、税務調整の複雑さや財務指標への影響を考慮すると、税理士や会計士といった専門家との連携を強化することが、適切な対応とリスク回避のために極めて重要となります。

4)必要に応じて金融機関など外部利害関係者との対話の準備

新リース会計基準が適用されると、これまで費用として処理していたリース契約の一部が、帳簿上では「使用権資産」(貸借対照表上の資産)と「リース負債」(貸借対照表上の負債)として記載されることになります。その結果、自己資本比率(会社の安全性を示す指標)やROA(資産を使ってどれだけ効率よく利益を出しているか)などの財務指標が、実態に変化がなくても悪く見えてしまうことがあります。

このような決算書の見た目の悪化は、外部利害関係者による融資判断や投資評価に影響する可能性があります。そのため、まずは新リース会計基準を適用した場合に、どのくらい財務数値が変動するかをあらかじめ試算(シミュレーション)しておくことが重要です。

また、必要に応じて、外部利害関係者に対し、「会計ルールの変更による財務指標の悪化が想定されますが、経営の実態は変わっていない」ことなどを事前に説明しておくと、誤解や不安を招かないですみます。

以上(2025年8月作成)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 公認会計士 仁田順哉)

pj35175

画像:Andrey Popov-Adobe Stock