1 慶弔見舞金とは

慶弔見舞金とは、

従業員に結婚・出産などの祝事があったり、病気や天災・火災などの災害に見舞われたりしたときに、会社が支払う金銭の総称

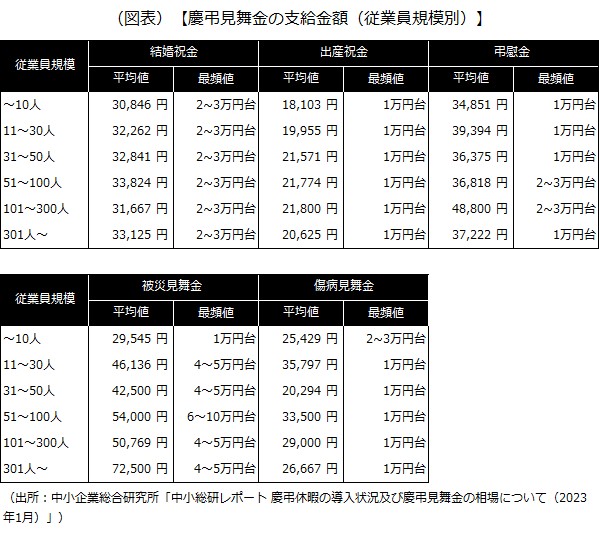

です。中小企業総合研究所「中小総研レポート 慶弔休暇の導入状況及び慶弔見舞金の相場について(2023年1月)」によると、慶弔見舞金の支給金額(従業員規模別)は次の通りです。

慶弔見舞金は、種類が多い一方で支給する場面が限定的なため、社員とのトラブルを防ぐには、対象者や金額のルールをきちんと決めておくのが望ましいです。以降で専門家が監修した慶弔見舞金規程のひな型を紹介するので、ぜひご確認ください。なお、慶弔見舞金の実態についてより詳しく知りたい場合、こちらをご確認ください。

■中小企業総合研究所「中小総研レポート 慶弔休暇の導入状況及び慶弔見舞金の相場について(2023年1月)」■

https://www.fmltd.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/01/20230110.pdf

2 慶弔見舞金規程のひな型

以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって制度内容に応じて定めるべき内容が異なってきます。特に、弔慰金などの金額については、企業の規模・業種・保険加入の有無などによって異なることに注意が必要です。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【慶弔見舞金規程のひな型】

第1条(目的)

本規程は、従業員(短時間勤務従業員を除く)とその家族の慶弔、被災および従業員の傷病などを事由に支給する祝金・弔慰金・見舞金(以下「慶弔見舞金」)について定める。

第2条(慶弔見舞金の種類)

慶弔見舞金の種類は次の通りとする。

1.慶事:結婚祝金、家族結婚祝金、出産祝金。

2.弔事:弔慰金。

3.見舞:傷病見舞金、災害見舞金。

第3条(重複支給の制限)

同一世帯2名以上の従業員が、本規程による慶弔見舞金の同一の支給事由に該当する場合、多額の金額に該当する従業員1名に対して慶弔見舞金を支給する。

第4条(届出)

従業員が本規程の慶弔見舞金の支給を受けようとするときは、別途定める「慶弔見舞金申請書」(省略)を総務部に届け出なければならない。なお、その際、従業員は「慶弔見舞金申請書」と共に、必要最小限度の各種証明書を提出しなければならない。

第5条(結婚祝金)

1)従業員が結婚した場合は、次の結婚祝金を支給する。

1.勤続5年未満の者:1万円

2.勤続5年以上10年未満の者:2万円

3.勤続10年以上の者:3万円

2)既に会社から結婚祝金の支給を受けたことがある従業員が再度結婚した場合は、第5条第1項に定める額の50%を支給する。

3)結婚の当事者双方が当社従業員の場合、祝金は各々に支給する。

第6条(出産祝金)

1)従業員本人または配偶者が子を出産した場合は、1産児につき1万円を支給する。

2)死産の場合は、見舞金として前条の半額を支給する。ただし、その場合、第7条の弔慰金は支給しない。

第7条(弔慰金)

従業員またはその家族が死亡した場合は別表第1「弔慰金」に定める弔慰金を支給する。なお、従業員本人が死亡した場合は、民法における相続権者に対し相続順位に基づいて支給する。

第8条(弔電・祝電)

従業員またはその家族が死亡した場合は弔電、従業員が結婚した場合は祝電を会社より発信する。

第9条(供花)

従業員またはその家族が死亡した場合は生花または花輪を会社より贈る。ただし、生花または花輪に代え、供花料1万円を贈ることができる。その判断は状況に応じて会社が行う。

第10条(傷病見舞金)

従業員が、業務上または業務外の傷病により出勤できないときは、別表第2「傷病見舞金」に定める傷病見舞金を支給するものとし、その期間は暦によって計算する。

第11条(災害見舞金)

従業員が、火災・風水害・地震などの不測の災害により、本人が居住する住宅が損失を被ったときは、別表第3「災害見舞金」に定める災害見舞金を支給する。

第12条(社会保険制度との関係)

本規程の慶弔見舞金は、労働者災害補償保険法、健康保険法、その他社会保険制度に基づく給付とは関係なく支給する。

第13条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

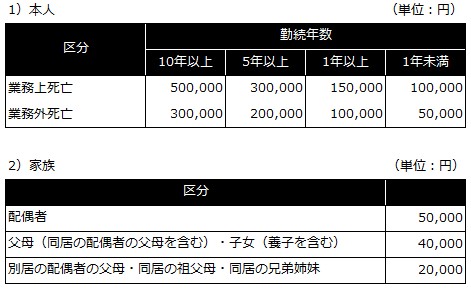

■別表第1「弔慰金」■

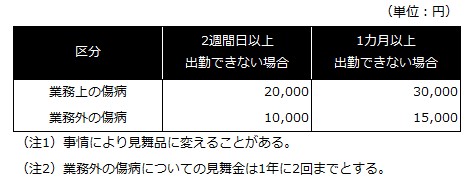

■別表第2「傷病見舞金」■

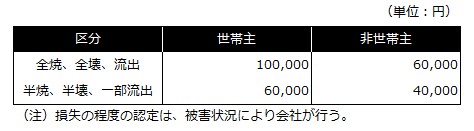

■別表第3「災害見舞金」■

以上(2025年8月更新)

pj00160

画像:ESB Professional-shutterstock