書いてあること

- 主な読者:十分な休養を取れていない感じがするビジネスパーソン

- 課題:寝ても起きたとき疲れが取れていない。パフォーマンスも低下気味

- 解決策:「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を基に、睡眠不足が健康に及ぼす影響について知った上で、睡眠の改善に向けた対策を講じる

1 成人の睡眠時間は6時間以上が目安

世界的に見ても睡眠時間が短いと言われる日本人ですが、睡眠不足はさまざまな不調をもたらします。こうした中、2024年2月に厚生労働省の検討会が「健康づくりのための睡眠ガイド2023」(以下「睡眠ガイド」)を公表しました。「睡眠ガイド」では、近年の調査研究の結果から得られた科学的知見に基づいて、こども・成人・高齢者の各世代で推奨される睡眠時間や生活習慣が示されています。成人については次の事項が推奨されています。

- 個人差はあるが、適正な睡眠時間は6時間以上を目安とする

- 食生活や運動などの生活習慣や寝室の睡眠環境などを見直して、睡眠休養感を高める

- よく寝られなかったり、寝ても疲れが取れなかったりする場合、生活習慣の改善を図りつつ病気の可能性にも留意する

成人の睡眠時間は6時間以上が目安ですが、

20~69歳の人のうち、睡眠時間が6時間未満の人が約35~50%を占めているのが実情

です(厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告」)。

最近なんだかパフォーマンスが低下気味で、十分な休養を取れていない感じがするとしたら、睡眠不足が原因かもしれません。

この記事では、「睡眠ガイド」や、厚生労働省が提供する、健康づくり支援担当者のための総合情報サイト「e-健康づくりネット」の掲載情報を基に、睡眠不足が健康に及ぼす悪影響について押さえた上で、睡眠の質の改善に向けた対策について紹介します。

2 睡眠不足が健康に及ぼす悪影響

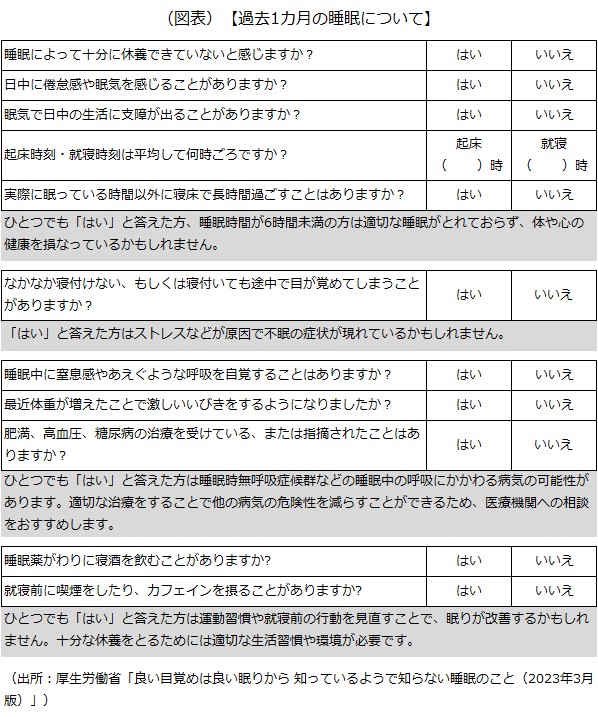

1)過去1カ月の睡眠について振り返ってみましょう

詳しい解説は次のウェブサイトに掲載されています。ぜひ確認してみましょう。

■厚生労働省「e-健康づくりネット 睡眠」■

https://e-kennet.mhlw.go.jp/tools_sleep/

2)重要なのは「適正な睡眠時間の確保」と「睡眠休養感」

「睡眠ガイド」では、「適正な睡眠時間の確保」と「睡眠休養感(睡眠によって休まった感覚)」が重要であることが近年の調査研究の結果から得られた科学的知見に基づいて示されています。ここでは睡眠不足が健康に及ぼす悪影響について、いくつか紹介します。

1.睡眠時間が短いことによる健康リスク

睡眠時間が極端に短いと、肥満、高血圧、糖尿病、心疾患、脳血管疾患、認知症、うつ病などの発症リスクが高まることが、近年の研究で明らかになってきています。

脳波を用いた厳密な睡眠時間と床上時間を調査した研究では、40~64歳までの成人では、睡眠時間が短くなるにつれて総死亡率が増加することが示されました。この世代は、睡眠不足傾向が顕著であり、十分な睡眠時間の確保が健康の保持・増進に重要と考えられます。

2.「寝だめ」は問題あり

平日の睡眠不足(睡眠負債)を、休日に取り戻そうと長い睡眠時間を確保する「寝だめ」。実際には眠りをためることはできません。毎週末(休日)に時差地域への旅行を繰り返すことに類似していることから社会的時差ボケ(Social Jetlag)とも呼ばれます。

社会的時差ボケには、慢性的な睡眠不足による健康への悪影響と、繰り返し体内時計のずれが生じることによる健康への悪影響の両側面があり、肥満や糖尿病などの生活習慣病の発症リスク、脳血管障害や心血管系疾患の発症リスク、うつ病の発症リスクとなることが報告されています。

3.睡眠休養感が低いことによる健康リスク

睡眠休養感の低下が、健康状態の悪化に関わることが知られています。また、日本での追跡調査において、睡眠休養感の高さが心筋梗塞、狭心症、心不全といった心血管疾患の発症率低下と関連し、若年成人と女性ではこの関連が顕著であることが示されています。

3 睡眠の質の改善に向けた対策

1)日中の運動・身体活動を増やす

日中に体を動かし、適度な疲労を感じることで寝付きが促され、中途覚醒が減り、睡眠の質が高まります。ただし、就寝2~4時間前での運動はかえって目がさえるので避けましょう。

2)日中に光を多く浴びる

日中はできるだけ日光を浴びるように心がけると、就寝時の速やかな入眠が期待できます。

3)夕方以降はカフェインを控える

コーヒーや栄養ドリンクなどに含まれるカフェインには覚醒作用や利尿作用があるため眠りを浅くしたり、睡眠途中でトイレに起きたりする原因にもなります。夕方以降はカフェインを含む飲料を控えるとよいでしょう。

4)寝る直前の食事は控える

就寝前の2時間以内に食事を取ると、睡眠の質を低下させる恐れがあります。なるべく決まった時間に食事をするよう心がけましょう。

5)寝酒はNG

寝酒は、初めのうちは寝付きが良くなると感じられる場合もありますが、続けるうちに慣れが生じ、初めと同じ作用が得られなくなります。寝付いたあとの眠りが浅くなり、目が覚めやすくなってしまいます。またお酒には利尿作用があることから、睡眠途中でトイレに起きてしまうことが多くなります。

6)喫煙はNG

タバコに含まれるニコチンは覚醒作用があり、眠りを妨げます。さらに、喫煙歴の長い人では睡眠時無呼吸症候群のリスクが高くなることにも注意が必要です。

7)寝室の明るさを調整する

近年の照明器具やスマートフォンにはLEDが使用されており、体内時計への影響が強い短波長光(ブルーライト)が多く含まれています。就寝の1時間前からスマートフォンやパソコンの使用を控え、室内の照明を半分にするなど明るさに気をつけましょう。

8)寝室の温度を調整する

寝室は快適と感じられる適度な室温にしましょう。冬は毛布や衣服で調整するだけでなく、エアコンなどを活用し、室温を調整しましょう。ただし、湿度(乾燥)にも注意が必要です。

9)自分に合ったリラックス法を持つ

静かな音楽を聞く、ラベンダーの香りを嗅ぐ、アイマスクで目元を温めるなど、感情を静め眠りに適した状態にするには、就寝前に行う自分に合ったリラックス法を持つことも大切です。

10)効果がありそうなものを試してみる

「ストレス緩和 睡眠の質向上」をうたって記録的なヒットとなった「Yakult1000」をはじめ、睡眠関連の商品やサービスには枚挙にいとまがありません。例えば、寝具(ベッド・マットレス・枕)、パジャマ、ウェアラブル端末、アプリなどさまざまある中から効果がありそうなものを試してみるのも一つの手かもしれません。

2022年3月には、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構や大手寝具メーカー、商社、保険会社などからなる睡眠マネジメントに関する産学連携コンソーシアム「Sleep Innovation Platform」が設立されました。同コンソーシアムは、睡眠データや睡眠効果等のエビデンスを収集・蓄積、分析することで、睡眠が健康や生産性等に与える影響を見える化し、健康増進、疾病予防から企業従業員の生産性向上、多様なライフスタイルへの対応といった側面で高付加価値のサービス開発を目指すとしています。

■Sleep Innovation Platform■

https://sleepip.jp/

4 参考

■厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」■

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/

■厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会」■

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127752_00006.html

■厚生労働省スマート・ライフ・プロジェクト事務局「寝ても疲れがとれないなら要チェック! あなたの睡眠の質 大丈夫ですか?」■

https://www.smartlife.mhlw.go.jp/event/sleep_quality/

以上(2024年4月作成)

pj00707

画像:netrun78-Adobe Stock