書いてあること

- 主な読者:安全衛生や労働時間の手続きをオンラインで行いたい人事労務担当者

- 課題:業務がリスト化されていないし、何がオンライン化できるのか分からない

- 解決策:法定健康診断など一部を除き、オンライン化できる。2025年1月1日以降、電子申請が義務化される法定書類(定期健康診断結果報告など)があるので注意

1 手続きの多くはオンライン化できる(一部は義務化)

この記事では、人事労務の仕事を紙からデータに切り替えたい人向けに、

安全衛生や労働時間の手続きはどこまでオンライン化できるのか

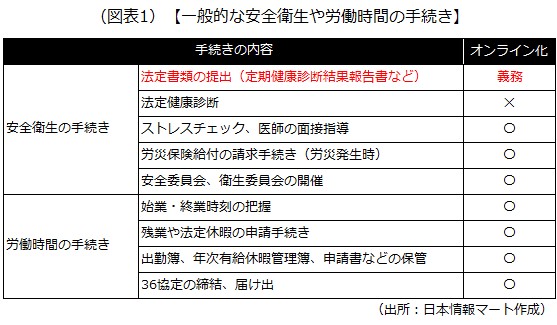

をまとめます。一般的な安全衛生や労働時間の手続きは、原則オンライン化が可能ですが、図表1の赤字に注意が必要です。オンラインでの手続きの義務化という重大な制度改正があります。

【法定書類の提出(定期健康診断結果報告書など)】

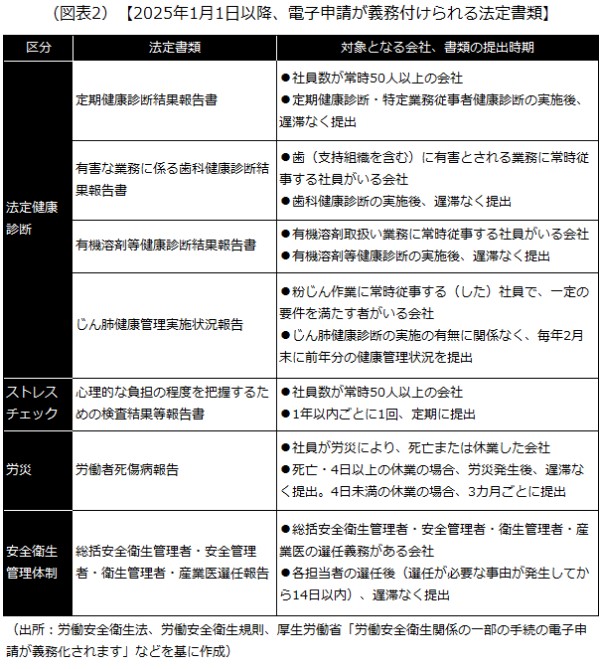

2025年1月1日以降、法定健康診断・ストレスチェック・労災(労働災害)・安全衛生管理体制に係る書類について、オンラインでの提出(電子申請)が義務化されます。

以降では「安全衛生の手続き」「労働時間の手続き」の2段階に分けて、労務管理のオンライン化のポイントを見ていきます。

2 安全衛生の手続き

1)法定書類の提出(定期健康診断結果報告など)

図表2の7つの法定書類については、

2025年1月1日以降、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」によるオンラインでの提出(電子申請)が義務化

されます。ただし、電子申請が困難な事情がある場合、当面の間は経過措置として、従来の紙による提出が認められます。

e-Govでは、インターフェースから該当する手続きを選択した上で、必要情報を入力し、電子証明書を添えてオンラインで手続きを行います。電子証明書を持っていない場合、GビズID(1つのIDでさまざまな行政サービスにアクセスできるサービス)による手続きも可能です。

なお、図表2の各書類は、厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を使うと、ガイダンスに基づき入力した情報を、直接e-Gov経由で提出できます。入力した情報は端末に保存できるので、作業の一時中断や再申請なども可能です。

■電子政府の総合窓口(e-Gov)■

■GビズID■

■厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」■

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

ここから先は、法定健康診断やストレスチェックについて、法定書類(図表2)以外の実務に注目し、オンライン化の可否、オンライン化する場合のポイントを紹介します。

2)法定健康診断

会社に実施が義務付けられている法定健康診断(定期健康診断など)は、採血や医療器具を用いた検査を行うため、基本的にオンラインでは実施できません。

ただし、予約はオンラインでできます。例えば、健康保険の「生活習慣病予防健診」(国からの費用補助の対象)を利用して法定健康診断を実施する場合です。国から費用補助を受けると言っても、手続き自体は健診実施機関に直接申し込むだけでよく、また、電話やウェブで予約ができる健診実施機関もあります。

また、健康診断結果は、データで保管することが可能です(医師等の電子署名や押印は不要)。

3)ストレスチェック、医師の面接指導

50人以上の会社に実施が義務付けられているストレスチェックは、オンライン化が可能です。ストレスに関する質問に社員が回答し、その結果を集計・分析できればよいので、クラウド型の健康管理システム(ウェブ上で質問への回答、結果の集計・分析を行える)などを利用するとよいでしょう。

ストレスチェックの結果はデータでの保管が可能で、社員本人への結果の通知もオンラインで行えます。ただし、ストレスチェックの結果は機微な個人情報なので、メールなどで通知する際は細心の注意が必要です。クラウド型の健康管理システムには、各社員の専用ページで結果を出力できるものがあるので、利用するのもよいでしょう。

また、会社はストレスチェックの結果、「高ストレス者」と判断された社員に対して、医師の面接指導を実施しなければなりません。この面接はオンラインでも可能ですが、実施に当たっては、次の条件を全て満たす必要があります。

- 医師の属性(当該事業所の産業医であるなど)

- オンライン面接に用いる機器の性能(医師と社員とが相互に表情、顔色、声、しぐさなどを確認できるなど)

- 面接指導の実施方法(衛生委員会等で調査審議を行い、事前に社員に周知するなど)

- 緊急対応体制(緊急の対応が必要な場合に、近隣の医師等と連携するなど)

医師の面接指導の結果は、社員に対する就業上の措置の検討に必要なため、会社にも伝えられます。結果の受け取りや保管の方法について法令に定めはありません。しかし、機微な個人情報なので、データのやり取りでは必ずパスワードをかける、必要最小限の関係者しかアクセスできないフォルダに保管するなどの対応が求められます。

4)労災保険給付の請求手続き(労災発生時)

社員が業務災害や通勤災害に遭った場合、通常は

- 会社が労災保険給付の請求書に「事業主の証明」をする

- 社員が請求書を所轄労働基準監督署に提出する(治療や薬剤の支給を無料で受けられる「療養(補償)給付」については、請求書は医療機関等経由で提出する)

ことで、労災保険給付を請求できます。

1.と2.の手続きは、e-Gov経由の電子申請が可能です。療養(補償)給付の場合は医療機関等が、それ以外の給付の場合は給付を受ける社員が電子申請を行います。ただし、社員、会社、医師(薬剤給付の場合は薬局)それぞれの電子署名が必要となるなど手続きが少し煩雑です。

取り急ぎ、1.の事業主の証明だけできればいいということであれば、会社にPDF編集ソフトがある場合、厚生労働省ウェブサイト(下記URL)から請求書のPDFをダウンロードし、事業主の証明の欄に直接必要事項を書き込むことでスピーディに対応できます(会社の押印は不要)。

例えば、療養(補償)給付の場合、社員は会社からメールなどで事業主の証明がされた請求書を受け取り、それを印刷して医療機関等の窓口に持参するといった具合です。

■厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」■

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

5)安全委員会、衛生委員会の開催

安全委員会、衛生委員会(まとめて安全衛生委員会とすることも可)の設置義務がある会社は、毎月1回以上委員会を開催する必要があります。この委員会は、テレビ会議システムなどオンラインで開催できます(難しい場合は出席者がメールなどでやり取りする形式も可)。

委員会の議事の概要は、都度社員に周知する必要がありますが、こちらもメールなどオンラインで行うことが認められています。

3 労働時間の手続き

1)始業・終業時刻の把握

始業・終業時刻の把握は、次のいずれかの方法に則っていれば、オンライン化が可能です。

- 客観的な方法:タイムカードの記録、パソコン等の電子計算機の使用時間の記録など

- その他の適切な方法:自己申告制(社員への周知、労働実態の調査などが必要)

すでにオンライン化を実現している会社は、クラウド型の勤怠管理システムを導入しているケースが多いです。スマートフォンのアプリから打刻できるもの、業務用パソコンのログイン・ログアウトに連動して始業・終業時刻が自動的に記録されるものなどがあります。

一方、勤怠管理システムを導入していない会社は、エクセルやプレッドシートの出勤簿に入力するなどの自己申告制にしているケースが多いです。その場合、自己申告の内容と労働実態にズレ(隠れ残業など)がないか、ダブルチェック体制にしたり、抜き打ち調査などで随時チェックしたりする必要があります。労働基準監督署の調査などでは、運用面に関しても問われることが多いので、エクセルなどを用いて、出勤簿をクラウド上で管理できるようにしておくと便利です。

2)残業や法定休暇の申請手続き

社員が残業(時間外労働や休日労働)や法定休暇(年次有給休暇や育児・介護休業)を取得する場合、上司などに申請書を提出するのが一般的です。残業や法定休暇の手続きについては、基本的に法令に定めがないので、会社の判断でオンライン化できます。

育児・介護休業については、法令で申出の手続きが決まっていて、

原則書面で申請するが、会社が適当と認めた場合、メールなどでの申請も可能

というルールになっています。また、会社は育児・介護休業を申請した社員に、休業の開始日や終了予定日を通知する必要があります。この通知も原則書面で行いますが、社員が希望すればメールなどでも通知できます。

3)出勤簿、年次有給休暇管理簿、申請書などの保管

出勤簿や年次有給休暇管理簿は、労働基準監督署の臨検などがあった際、速やかに確認できる状態であればデータ保管が可能です。PDFで社内サーバー、勤怠管理ソフト、給与計算ソフトなどの中に保管するとよいでしょう。

残業や法定休暇の申請書、申請メールなどの保管について法令に定めはありませんが、出勤簿や賃金台帳と密接に関連するので、一緒に保管しておくのが望ましいでしょう。

4)36協定の締結、届け出

社員に残業を命じる場合、会社は過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を締結し、毎年、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定は、電子契約書ソフトなどを使ってオンラインで締結することが可能です(労使ともに押印は省略可)。届け出もe-Gov経由で行うことができます。

以上(2024年11月更新)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00456

画像:Stokkete-shutterstock