この記事では、現役社労士が直面した小さな建設業の労災の事例として、「一人親方の労災を『自社には関係ない』と放置していたら、後に損害賠償を請求されてしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 「一人親方の労災だから関係ない」と思ったら、後になって損害賠償請求が……

Dさんは、特定の会社に属さずに働く「一人親方」です。ある日、Dさんは住宅の建築工事で床や壁に合板を埋め込む仕事を依頼され、作業中に2階から転落、骨折などの大けがを負いました。けがを負った理由の1つは、作業場に転落防止ネットが設置されていなかったからでした。

Dさんに仕事を依頼した元請会社の社長は、彼の見舞いに行った際、「Dさんはたしか労災保険に特別加入しているよね。だったら治療費も労災保険から出るから心配ないよ」と告げました。しかし、社長から一言もわびがないことに怒ったDさんは、その後「転落防止ネットが設置されていなかったから負傷した」と、元請会社に損害賠償を請求。裁判所は「Dさんに対する安全配慮義務を果たさなかった」として、元請会社に賠償金の支払いを命じました。

2 一人親方であっても安全確保のための措置は必須!

労災保険は本来、会社に雇用される社員が加入するものですが、一人親方のように、社員ではないが業務の関係上事故に遭う可能性が高い人は、一定の要件を満たす場合、例外的に労災保険に加入し、保険給付を受けることができます。これが「特別加入」という制度です。

ただ、注意しなければならないのは、

一人親方が労災保険に特別加入しているかどうかに関係なく、元請会社は一人親方が現場で働く人が労災に遭わないよう、一定の措置を講じなければならない

という点です。具体的には

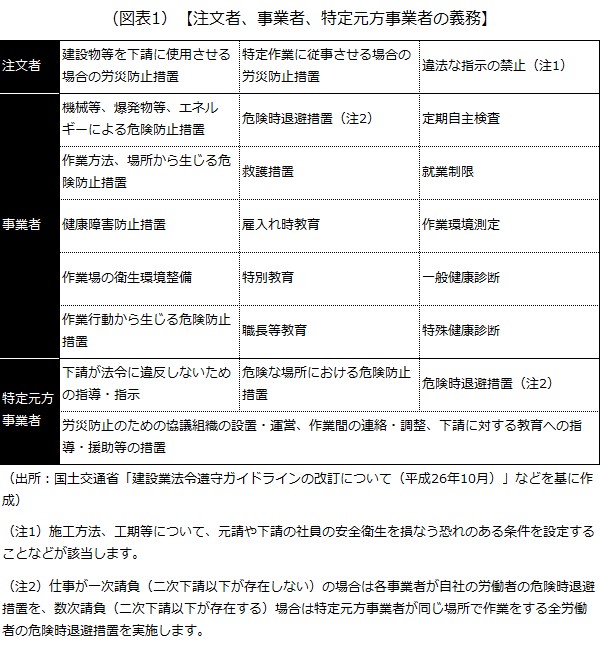

- 注文者(仕事の全部または一部を他者に依頼する者)

- 事業者(自社の雇用する労働者に作業をさせる者)

- 特定元方事業者(発注者から直接建設等の仕事の依頼を受ける元請会社)

について、それぞれ図表1の措置を講じることが義務付けられています。

一人親方が労災事故を起こした場合、元請会社の社長の中には「一人親方は労働者じゃないから、うちは関係ない」と思われる方もいます。確かに、基本的には一人親方が現場で怪我や病気になっても、元請会社が労災の責任を肩がわりする必要はありません。

しかし、最近はフリーランス新法が改正されたこともあり、元請会社に対する「安全配慮義務」が強化されています。適切に対応できない場合、契約が成立しなかったり、安全管理上の義務違反とみなされたりと、事業者や管理者が法的な責任を負うリスクがあります。

Dさんに仕事を依頼した元請会社は、「注文者」であり「特定元方事業者」でもあるので、建設物等を使用させる場合の労災防止措置や、危険な場所における危険防止措置などを講じなければなりません。作業場に転落防止ネットが設置されていなかったのは、元請会社がそうした義務を十分に果たしていなかったことの証明になってしまいます。

3 社員も一人親方も、安全管理においては同等に扱う

社員も一人親方も同じ建設現場で作業をするのであれば、

社員も一人親方も、安全管理においては同等に扱うのが基本

です。Dさんのケースであれば、転落防止ネットを設置する他、安全に作業をするための指導(ヒヤリ・ハットの説明など)も併せて行うべきです。

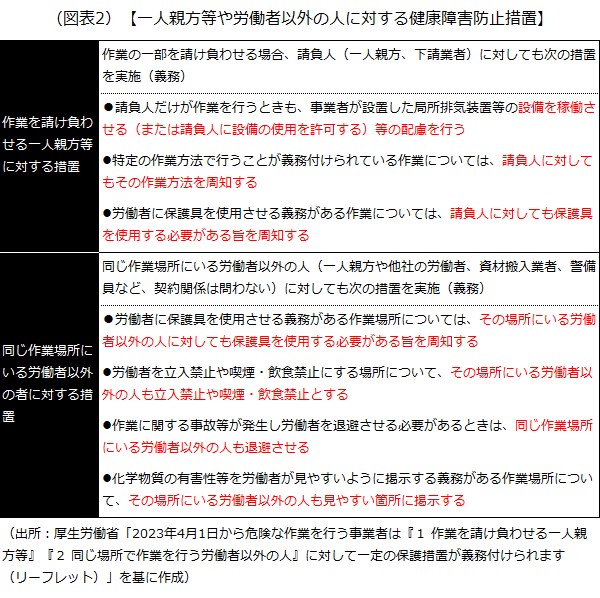

なお、一人親方などを一定の危険有害な作業(化学物質を取り扱う作業、粉じん作業など)に従事させる場合、図表2のように健康障害を防止する措置を講じることが義務付けられているのでこちらも押さえておきましょう。

以上(2025年6月作成)

pj00762

画像:ChatGPT