目次

1 年休は社員の権利だけど、繁忙期はちょっと……

労働基準法で定められている「年休(年次有給休暇)」は本来、

社員が希望する時季に、自由に取得することができる

とされています。いわゆる「年5日の年休取得」が法律で義務付けられているのもあり、どの経営者も年休の取得自体に異議を唱えることはないでしょう。ただ、繁忙期の年休取得という話になってくると、人手不足に悩まされているのもあって、内心「それはちょっと勘弁してよ……」と思っている人が少なくないかもしれません。

労働基準法上は、「時季変更権」といって、一定の場合に、会社が社員の年休の取得時季を変更できるルールがあるのですが、

時季変更権が認められる範囲は限定的で、不用意に行使すると労働基準法違反になりかねない(罰則は6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)

という点に注意が必要です。以降で時季変更権の正しいルールを押さえていきましょう。

2 繁忙期というだけでは「時季変更権」は使えない?

まず、時季変更権とは、

社員が申請した時季に年休を与えると、「事業の正常な運営に支障が出る具体的な事情」がある場合に限り、会社が年休の取得時季を変更することができるというルール

のことです。あくまで変更を認めるだけで、年休の取得自体を拒否することはできません。

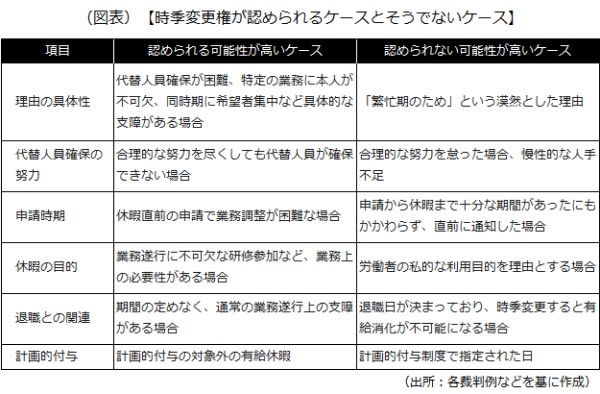

ただ、この「事業の正常な運営に支障が出る具体的な事情」というのがくせもので、単に会社が繁忙期というだけでは認められません。次のように、時季変更権が認められるケースと、そうでないケースがあります。

次に、各裁判例などをもとにした判断基準を、ざっくりまとめた図表を紹介します。

また、時季変更権を行使する場合は、年休の申請があった時点で速やかに行い、その理由を具体的に、かつ明確に伝える必要があります。漠然とした理由や、休暇直前の通知は違法と判断されるリスクが高いです。

トラブルを避けるため、書面での通知なども検討しましょう。そして、可能な限り、社員の希望に沿った代替日を複数提示するなど、誠実な対応を心掛けることが望ましいでしょう。

3 時季変更権が「認められる」ケース

1)代替人員の確保が困難な場合

申請された時季に代替要員を確保するための合理的な努力を尽くしても、それが不可能である場合が該当します。

2)同時期の取得希望者が重なる場合

特定の時期に複数の社員から年休の申請が集中し、全員に取得を認めると業務が回らなくなる場合です。例えば、夏季繁忙期に年休取得者が重なり、予備人員で対応できなかったために、時季変更権を行使したことが適法と認められた裁判例があります(前橋地裁高崎支部平成11年3月11日判決)。

3)業務の遂行上、本人の参加が不可欠な場合

特定の社員でなければ遂行できない業務や、重要な研修・会議など、本人の出勤が必須である場合がこれに当たります。例えば、職場全体の業務改善のための研修期間中に年休を請求したことについて、研修目的の達成が困難になるとして、時季変更権の行使が適法と認められた裁判例があります(最高裁平成12年3月31日判決)。

4)年休が長期間にわたる場合

1カ月など連続した長期の年休申請で、代替人員確保が困難な場合も、時季変更権の行使が認められる可能性があります。

5)年休取得の申請が休暇の直前だった場合

就業規則で定められた申請期限を著しく過ぎて直前に申請された場合も、時季変更権の行使が認められる可能性があります。

4 時季変更権の行使が「認められない」ケース

1)「繁忙期のため」など漠然とした理由

単に「繁忙期だから」「仕事が多くなりそうだから」といった抽象的な理由では認められません。具体的な事業運営への支障が出ることを説明する必要があります。例えば、抽象的に繁忙期であるといっても、年休を認めることによる具体的な支障が明らかでない場合、時季変更権は認められないと判断した裁判例があります(名古屋地裁平成5年7月7日判決)。

2)慢性的な人手不足

常に人手不足である状態は、会社が人員配置を見直すなどして解消すべき問題であり、時季変更権行使の正当な理由とは認められません。例えば、人員不足が9カ月以上に及び常態化したまま行使された時季変更権は認められないと判断した裁判例があります(西日本ジェイアールバス事件(名古屋高裁金沢支部平成10年3月16日判決))。

3)退職直前の年休申請

社員は退職日以降に年休を取得できないため、退職直前の年休申請に対して時季変更権を行使することは、事実上年休の取得を妨害する行為とみなされ、原則として認められません。

4)年休の取得理由に基づく時季変更権の行使

年休の利用目的は労働基準法の関知するところではないため、利用目的を理由に時季変更権を行使することは許されません。例えば、社員がデモ参加のために年休を申請し、会社がデモ参加を理由に時季変更権を行使したことが違法とされた裁判例があります(最高裁昭和62年7月10日判決)。

5)代替要員の確保努力を怠った場合

合理的な努力をすれば代替要員を確保できたにもかかわらず、その努力を怠った場合も、時季変更権の行使は認められません。

6)計画的付与制度で指定された日

労使協定で定められた計画的付与日に対しては、時季変更権を行使できません。

5 結局は計画が大事! 計画的付与でトラブルなく年休消化を

繁忙期における年休の課題を解決し、時季変更権の行使に頼る頻度を減らすためには、事前の「計画」が非常に重要になります。そこで導入を検討したいのが、

計画的付与(労使協定で定められた日に年休を与えられる制度)

です。会社全体で一斉に付与することも、チームや個人単位での交代制にすることもできます。導入するには「労使協定」(事業場の過半数労働組合、それがない場合は労働者の過半数代表との書面による協定)の締結が必要になります。

計画的付与の対象は、付与日数のうち5日以上の部分です。例えば、年休の付与日数が10日の社員の場合は5日まで、20日の社員の場合は15日までです。これにより、特定の時期に年休申請が集中するのを防ぐことで、繁忙期の業務運営への影響を軽減できます。

計画的付与には主に3つの方式があります。

1)一斉付与方式

会社全体または事業場全体で休業日を設け、一斉に年休を付与する方式です。夏季休暇や年末年始と組み合わせることで、大型連休にすることも可能です。

2)班・グループ別の交代制付与方式

流通・サービス業など一斉休業が難しい業態で、班やグループ別に交代で付与する方式です。

3)個人別付与方式

社員個人ごとに計画表を作成し、誕生日などをメモリアル休暇として推奨するなど、個人の希望も踏まえて計画する方式です。

時季変更権の行使が「事後的な対応」であるのに対し、計画的付与は「事前のリスク分散」であるという点が、根本的に異なります。特に中小企業では、人員の柔軟性が低い傾向にあるため、計画的付与は、時季変更権の行使に頼る頻度を減らすための有効な手段となります。

以上(2025年8月作成)

(監修 弁護士 田島直明

pj00770

画像:ChatGPT