1 まずは代表的な5つのハラスメントを押さえよう

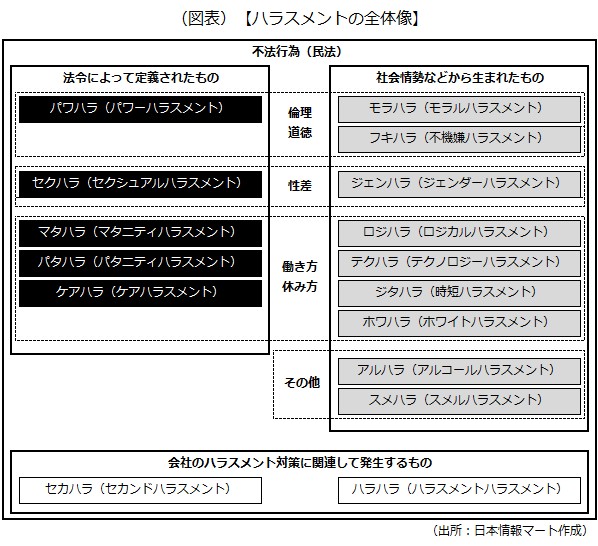

職場で発生する「ハラスメント(嫌がらせ)」。時代とともにモラハラやロジハラなど、次々と新しいものが出てきて、正直ウンザリという人もいるでしょう。

とはいえ、ハラスメントは民法の不法行為(故意・過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為)にもなり得る重大な問題ですし、仮に不法行為にならなくても、職場の雰囲気の悪化、会社の社会的信用の低下などの悪影響を生じますから、対策は必須です。

「それは分かるけど、ハラスメントの種類が多過ぎて対応しきれない……」という人は、まず法令によってその内容が明確に定義されている

「パワハラ、セクハラ、マタハラ、パタハラ、ケアハラ」の5つ

についての対策を見直すところから始めてみましょう。

これら5つのハラスメントは、「ハラスメント防止措置」の実施が、会社に義務付けられています。ハラスメント相談窓口の設置や、相談があった場合の事実確認などがそうですが、こうした措置を講じずにハラスメントを放置すると、最悪の場合、会社名を厚生労働省ウェブサイトで公表される恐れがあります。

だから、法令で決まっている対応を、ちゃんと押さえて臨まなければなりません。特に、

2024年11月1日からは、社員だけでなく会社が取引する「フリーランス」に対しても、社員と同様のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)防止措置を講じることが義務化

されているので、改めて自社の体制を見直しておく必要があります。

まずは、5つのハラスメントの内容を正しく理解することが肝心です。以降で、各ハラスメントの定義と、ハラスメントに「なる・ならない」の境界線を紹介します。

2 パワハラとは?

1)パワハラの定義

パワハラは、職場の優越的な関係(例:上司と部下)を利用した嫌がらせです。正確には「優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当の範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること」をいいます。上司が部下に対して行うイメージが強いですが、部下から上司へのパワハラ(逆パワハラ)もあります。パワハラの類型は次の6つです。

- 身体的な攻撃:暴行、傷害

- 精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損、侮辱、ひどい暴言等

- 人間関係からの切り離し:隔離、仲間外れ、無視

- 過大な要求:業務上明らかに不要・遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等

- 過小な要求:不合理に程度の低い仕事を命じること、仕事を与えないこと

- 個の侵害:私的なことへの過度な立ち入り

2)パワハラの境界線

部下に注意や指導をするのは、上司の仕事です。時には厳しくすることも必要ですが、それが常識の範囲内なら問題ありません。例えば、得意先との重要な商談に遅刻した部下を注意するのは当然です。ただし、言葉遣いには気を付けましょう。例えば、「大事な商談に遅刻するとは、君は【クズ】だな。【親も時間にルーズ】なのか?」などの暴言は、当然パワハラです。

一般的な感覚があれば、パワハラになるか否かの判断を大きく誤ることはないでしょう。パワハラに限らず、ハラスメントの事例として紹介される言動は、「さすがにそれは言い過ぎでしょう……」というようなものがほとんどだからです。相手の人格を否定したり、名誉を害したりする発言は一発アウトになると考えておきましょう。

また、管理し過ぎるのもよくありません。例えば、部下のプライベートなことに首を突っ込んだり、仕事の連絡であっても休日や深夜にしつこく電話をしたりするのは問題です。

フリーランスについては、会社の担当者が暴言の他、「契約にない作業を要求する」「作業のやり直しを求める」「報酬の支払いを拒む」など、過大な要求に当たるパワハラをする傾向があるようです。フリーランスは社員ではないので、上司が部下に接するように、自由に指示を出すことはできません。フリーランスは、取引先の1人であり、契約に従い、「社外の人間」であることを意識して丁寧に対応しましょう。

3)(参考)自爆営業に関する改正の動向について

「自爆営業」とは、会社が社員に不要な商品の購入を強要したり、ノルマを達成できない場合に自腹で契約を結ばせたりすることです。

2025年3月に厚生労働省が「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」を公表し、次のケースが一定の場合にパワハラになると明記したので、押さえておきましょう。

- 企業が使用者としての立場を利用して、従業員に不要な商品を購入させた

- 企業が従業員に対して自社商品の購入を求めたが、従業員が断ったため、懲戒処分や解雇を行った

- 社員ごとに売上高のノルマが設定され、未達成の場合には人事上の不利益取扱いを受けることが明示されていて、ノルマ未達成の従業員が自分の判断で商品を購入した

- 現実的に達成困難なノルマを設定し、ノルマ未達成の場合には人事上の不利益処分を行うこととしている

厚生労働省「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001462034.pdf

3 セクハラとは?

1)セクハラの定義

セクハラは、身体的な接触や言葉による性的な嫌がらせで、次のように分けられます。

- 対価型セクハラ:食事に誘われたので断ったら、不利益な取り扱いを受けた

- 環境型セクハラ:性的な言動で働きにくくなり、成果が上がらない

2)セクハラの境界線

行為だけを見れば、セクハラになる・ならないの線引きは、パワハラに比べて分かりやすいように思えます。にもかかわらずトラブルが起きるのは、当事者同士の関係や職場の雰囲気によって、相手が「セクハラ」と感じる場合と、そうでない場合があるからです。

例えば、男性社員が女性社員に「髪を切ったんだ。とても似合うね!」と発言をしたら、「セクハラです!」と指摘されてしまうケースです。法的には、この発言がセクハラと認められる可能性は低いですが、女性社員が不快に感じたことは事実です。本人は褒めているつもりでも、基本的に容姿に踏み込むような発言は避けたほうが無難でしょう。

また、いわゆる「下ネタ」がセクハラかどうかもよく問題になります。下ネタは、原則として、異性にとって性的に不快な言動といえます。ですから、たった一度の下ネタ発言くらいならば許されるとは考えないほうがよいでしょう。また、人によって許容度が異なりますが、周りで聞いている社員が不快に感じることもあるため、性的な言動や話題自体を避けたほうが賢明です。

なお、セクハラは、男性社員から女性社員に対する行為とは限らず、男性社員が被害者にもなり得ますし、同性同士でも成立します。また、上司から部下に対して行われるものだけでなく、同僚や部下からの行為でも、セクハラは成立します。フリーランスについても同様です。

4 マタハラ、パタハラ、ケアハラとは?

1)マタハラ、パタハラ、ケアハラの定義

マタハラは、女性社員の妊娠・出産・育児、パタハラは男性社員の育児、ケアハラは介護に関する嫌がらせです。この3つは併せて「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント」と呼ばれ、次のように分けられます。

- 制度等の利用への嫌がらせ型:育児・介護休業などの利用に関する言動により就業環境が害される

- 状態への嫌がらせ型:妊娠や出産したことに関する言動により就業環境が害される

2)マタハラ、パタハラ、ケアハラの境界線

1.マタハラ、パタハラ

前提として、会社は妊娠している女性社員の体調が悪ければ、休憩や早めの帰宅を勧めなければなりません。会社には社員の健康に配慮する義務(安全配慮義務)があり、女性社員と胎児の安全を考えなければならないからです。女性社員が「働きたい」と言っても、明らかに女性社員の体調が悪いのであれば、こうした対応をしてもマタハラになりません。

また、育児休業を取得する社員に、会社が「いつからいつまで休むの?」と確認することがありますが、業務上の理由があって聞いているのなら、マタハラやパタハラにはなりません。しかし、悪意を持って「こんな忙しいのに、いつまで休むつもり?」などと言ったら、マタハラやパタハラになる恐れがあります。妊娠や育児に対するネガティブな印象を与えないよう、丁寧な対応を心がけましょう。

2.ケアハラ

育児休業と基本的な考え方は同じです。介護休業を取得する社員に、会社が「家族のサポートは受けられそう?」と確認することがありますが、介護休業する社員を気遣って聞いているのならケアハラにはなりません。しかし、悪意を持って「会社も休めて、介護も手伝ってもらって、いい身分だな」などと言ったら、ケアハラになる恐れがあります。

これらはフリーランスについても同様です。なお、ハラスメント防止措置とは別に、

2024年11月1日からは、フリーランスからの申し出に応じて、育児や介護と仕事を両立するために必要な配慮をすることが義務化(フリーランスと6カ月以上の業務委託契約を締結する場合)

されています。例えば、「子どもが急病のため、納期を延長してほしい」「家族の介護のため、特定の日の作業をオンラインにさせてほしい」といった申し出があったら、可能な範囲で配慮する必要があります。何もせず申し出を無視したり、契約を解除するなどの不利益な取扱いをしたりするのは違法ですので注意が必要です。

以上(2025年10月更新)

(監修 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

pj00395

画像:78art-Adobe Stock