書いてあること

- 主な読者:解雇についてトラブルになりがちなポイントを知っておきたい経営者

- 課題:解雇の基本的なルールは理解しているが、具体的に何が危険なのかが分からない

- 解決策:解雇のシチュエーション別にトラブル回避のポイントを押さえる

1 解雇の種類ごとにトラブル回避のポイントがある

「解雇」は、使用者(会社)が労働契約を一方的に解約するという特性上、労使トラブルが起きやすい分野です。解雇の基本的なルールは労働契約法や労働基準法に定められていますが、実際にトラブルを回避するためのポイントは、

- 普通解雇:病気やけが、能力不足などを理由とした解雇

- 整理解雇:経営危機の状態にある会社が、余剰人員を削減するために行う解雇

- 懲戒解雇:極めて悪質な規律違反や非行があったときに行う、懲戒処分としての解雇

のそれぞれで異なります。以降で解雇の種類別に、トラブル回避のポイントを紹介します。

2 普通解雇をめぐるトラブルを回避するには?

1)社員が病気やけがで働けなくなり、休職期間が終わっても復職できなかった場合

多くの会社は、社員が私傷病(プライベートの病気やけが)で働けなくなった場合、一定期間労働を免除する「休職制度」を設けています。就業規則で定める休職期間を超えても社員が復職できない場合、解雇を検討するのが一般的です(就業規則に「復職できない場合、自然退職となる(自動的に労働契約が終了する)」などの定めがある場合を除く)。ただし、その際、

- 復職が可能なのに、休職期間満了を理由に解雇する

- 長時間労働やハラスメントでうつ病になった社員を、休職期間満了を理由に解雇する

などの対応をすると、不当解雇になる恐れがあります。

1.については、医師が復職できると言っているのに、会社が復職を認めない場合などに不当解雇になる恐れがあります。医師の意見を尊重し、慎重に復職の可否を判断する必要があります。

2.については、うつ病が労災認定されると、業務上の事由による病気ということで解雇制限(休業期間中とその後30日間は解雇が認められない)が掛かります。うつ病の社員に休職制度を適用する場合、長時間労働やハラスメントでうつ病になった可能性も考慮して休職させ、労災認定を受けたときは、「休職」扱いから「業務上の事由による休業」扱いに変更します。

2)社員の勤務成績が会社の求める水準に達しない状態が続いた場合

能力不足から勤務成績が著しく低い社員を普通解雇にする場合、

- 特定の能力を期待したわけではない社員を、いきなり解雇する

- 期待していた能力の不足と関係のない事情で解雇する

などの対応をすると、不当解雇になる恐れがあります。

1.については、専門職でない一般社員や新入社員の場合、普通解雇が難しくなります。まずは能力を発揮できる業務に配置換えしたり、教育して能力を引き上げたりするよう努めます。それでも改善の見込みがない場合、初めて普通解雇が認められる余地が出てきます。

2.については、専門職のように一定の能力があることを条件に採用した社員でも、雇用した後で業務内容が変わったなど、能力以外に勤務成績が下がった理由がある場合、普通解雇が難しくなります。ですから、勤務成績が下がったタイミングに着目し、それと近い時期に就業環境の変化がなかったかなどを確認してから、普通解雇を検討します。なお、

2024年4月1日からは、雇用した後で業務内容が変わる可能性がある場合、社員を雇用する時点でその変更の範囲を明示しなければならなくなる

ので注意してください。

3 整理解雇をめぐるトラブルを回避するには?

1)不況による経営不振で、会社の収益が著しく悪化した場合

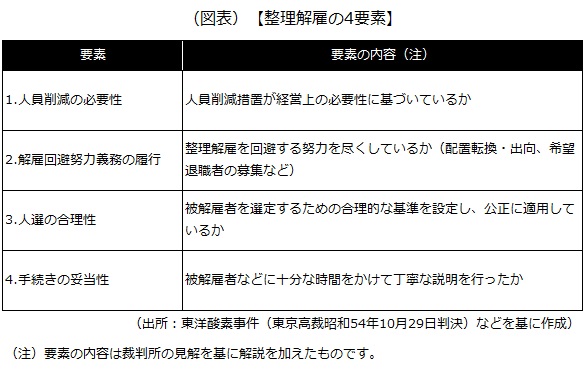

整理解雇は社員に明確な落ち度がなくても行うことがあるため、裁判では次の「整理解雇の4要素」に照らして、解雇が妥当かを厳しく判断します。

4要素を全て満たさなければいけないわけではありませんが、整理解雇の4要素を総合的に考慮して整理解雇が妥当といえないと、不当解雇になる恐れがあります。

2)会社の設備などが災害で大きく損傷し、事業の縮小を余儀なくされた場合

1)と同じく、整理解雇の4要素を考慮して、解雇が妥当かを判断します。なお、災害による整理解雇では、労働基準監督署の事後認定を受けることで、解雇予告(または解雇予告手当の支払い)がなくても解雇が認められる場合があります。ただし、認められるのは、

- 会社の施設・設備に直接的な被害があり、事業を継続できなくなった場合

- 取引先や鉄道・道路に被害があり、原材料の仕入れや製品の納入などが不可能になり、取引先への依存度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間などを考慮しても、事業を継続できなくなったといえる場合

などに限定されます。

4 懲戒解雇をめぐるトラブルを回避するには?

1)社員が会社の名誉を害する犯罪行為や重大なハラスメント行為をした場合

懲戒解雇については、懲戒処分の程度(処分として重過ぎないか)や有効性をめぐって、会社と社員がトラブルになることが少なくありません。そのため、懲戒解雇は社員が何をしたかに関係なく、次の5点を満たした上で検討する必要があります。

- 就業規則に懲戒解雇の事由について明記している

- 懲戒解雇がやむを得ないほどの合理性を有している

- 解雇の妥当性を証明する証拠がある

- 処分前に対象者に弁解の機会を与えるなど、適正な手続きを経ている

- これまでに同種の事案があった場合、懲戒解雇より軽い処分が行われていない

特に2.については

社員の問題行為が刑法に抵触するレベルでないのに懲戒解雇すると、不当解雇になる恐れ

があるので、注意が必要です。懲戒解雇が妥当かどうかは個別の事案ごとに判断されるので一概には言えませんが、イメージは、

- 横領や窃盗、強制わいせつ罪に当たるレベルのセクハラなどの場合、懲戒解雇が認められる余地がある

- 性的な冗談やしつこく食事に誘うレベルのセクハラなどの場合、懲戒解雇は処分として重過ぎるので基本的に認められない

です。

なお、社員がプライベートで犯罪行為やハラスメント行為をした場合、原則として懲戒解雇は認められません。ただし、会社に著しい損害が出た場合(会社名が公表されて会社の信用を傷付けた、免停で業務を行えなくなったなど)、懲戒解雇が認められる余地が出てきます。

2)社員が重要な経歴を詐称して入社した場合

業務に必要な資格や免許など、重要な経歴を詐称して入社した社員を懲戒解雇にする場合も、

他の業務への配置換えなどを検討せずに、いきなり解雇すると、不当解雇になる恐れ

があります。ただし、会社に著しい損害が出た場合(配置転換をしても社員が能力を発揮できず、代わりの人材を新たに採用しなければならないなど)、懲戒解雇が認められる余地が出てきます。配置転換しても能力が発揮できなければ、懲戒処分よりもハードルの低い普通解雇にするのも1つの方法です。

3)社員が正当な理由なく、無断で遅刻、早退、欠勤を繰り返した場合

無断での遅刻、早退、欠勤は本来許されない行為ですが、

一度仕事をさぼっただけで懲戒解雇にするなどの行き過ぎた対応は、不当解雇になる恐れ

があります。けん責(始末書を提出させ、将来を戒める)や減給などの懲戒処分を行っても、依然として社員が遅刻や早退を繰り返す場合、初めて懲戒解雇が認められる余地が出てきます。

ただし、懲戒解雇が認められるのは遅刻、早退、欠勤に正当な理由がない場合です。例えば、社員が長時間労働やハラスメントでうつ病になってしまい、遅刻、早退、欠勤の連絡ができないといったケースでは、懲戒解雇は認められません。

5 その他の労使トラブル回避のポイント

1)解雇について説明を求められた際は、発言に注意する

解雇の通告後、改めて「解雇に至った経緯や理由を教えてほしい」と説明を求めてくる社員がいます。その際に、会社の手続き漏れや失言を誘うような質問をしてくることがあります。また、社員が弁護士や労働組合に相談している場合、交渉の内容をICレコーダーなどで録音しながら、会社側の落ち度について言質を取ろうとすることもあります。

会社側の対応としては、

- 経営者1人だけで対応するのではなく、人事担当者なども交え最低2人以上で交渉に臨む

- 相手の質問に明確に答えられない場合、曖昧な回答をしたり、臆測で発言したりせず、後日書面で回答するなど機会を改めて回答する旨を伝える

などが重要になります。

2)退職する社員の秘密情報の持ち出しを制限する

退職する社員が秘密情報の記載された資料などを外部に持ち出した場合、解雇をめぐってトラブルになった際、その社員が、会社への報復のために秘密情報を利用するリスクがあります。

会社側の対応としては、

- 就業規則に資料の持ち出しを禁止する規定を設ける

- 「退職に際しての情報保護に関する誓約書」などを事前に社員に提出させる

などして、資料の持ち出しを制限することが重要になります。

3)解雇予告通知書を渡す際は、社員の受け取り拒否に備える

解雇は、社員に解雇予告の通知をしてから30日後に成立します(解雇予告手当を支払った場合は、その分日数を短縮可)。通常は、「解雇予告通知書」などの書面で通知します。社員が通知書の受け取りを拒否した場合の対応が気になりますが、口頭またはメールで解雇予告通知である旨を伝達すれば、その時点で通知書を受け取った扱いになります。

もし、相手が解雇予告通知書の受け取りを拒否した場合、

通知書に、解雇予告をした日時と受け取り拒否に至る経過をメモ書きし、メモ書きした当人の署名押印をした上で保管

します。なお、メモ書きの内容に客観性を持たせるために、解雇予告通知書を渡す際は最低2人が同席するようにします。

4)解雇の場合の退職金の扱いに注意する

解雇の場合も、就業規則で退職金の支給対象になっている社員には、退職金を支払う必要があります。普通解雇や整理解雇の場合、退職金を支払うのが一般的ですが、懲戒解雇の場合、退職金の全額または一部を支給しないケースが多く見受けられます。ただし、

退職金には賃金の後払い的な意味合いもあり、長年の勤続の功を打ち消す重大な背信行為がなければ全額不支給は認められないとした裁判例もある

ため、この辺りは慎重な判断が求められます。

退職金のトラブルを回避したい場合、処分を懲戒解雇から諭旨解雇に引き下げるという方法があります。諭旨解雇とは、

本来なら懲戒解雇となる社員に、会社が退職を勧告し、退職願を提出させて解雇または退職扱いにする、会社の温情的な措置(退職扱いの場合は「諭旨退職」と呼ぶことが多い)

です。なお、社員が退職願の提出勧告に応じなければ、通常は懲戒解雇になります。一般的に、

- 懲戒解雇は、退職金を全く支払わない

- 諭旨解雇は、退職金の全部または一部を支払う

という対応になります。なお、諭旨解雇を行うには、諭旨解雇に関する規定などを就業規則に定める必要があります。

以上(2023年12月更新)

(監修 弁護士 田島直明)

pj00408

画像:fizkes-shutterstock