1 事実確認は「焦らず、じっくりと」

ハラスメントに関する相談が相談窓口に寄せられた場合、会社はすぐにハラスメントの事実があったか否かを確認します。これを「事実確認」といいます。具体的には、

「相談者(被害者など)→第三者(目撃者など)→行為者」の順番で事情聴取をする

ことになります。経営者としては、早く白黒をつけたいので、ついつい事実確認を行う担当者をせかしがちですが、調査不足は事実誤認のもとです。後々の対応(社内処分など)を誤らないためにも、「焦らず、じっくりと事実確認を行うこと」を心がけましょう。

2 相談者に事実確認する際の留意点

1)中立的な立場を貫く

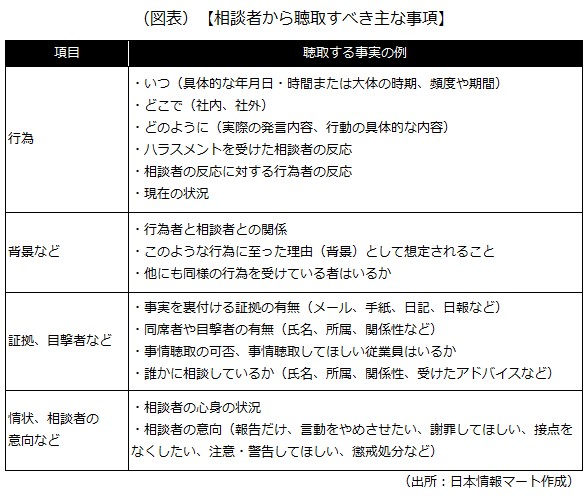

相談者に確認する内容は次の通りです。相談者がメールや録音、SNSなどの客観的証拠を持っているようなら、相談者の同意を得てデータをコピーさせてもらいます。

担当者は中立的な立場で臨み、相談者や行為者に変に肩入れをしないよう注意します。また、必要なのは事実確認と、ハラスメントがあった場合の処分に必要な情報ですから、興味本位の質問や「あなたにも隙があったのではないですか?」などの発言、「それはハラスメントに当たると思います」などの評価をしてはいけません。

2)行為者の言動を具体的に聞き取る

ハラスメントは客観的証拠が乏しいことが多く、「言った、言わない」の問題になりがちです。相談者の話を信じてよいか判断に迷ったときは、その話が

- 実際に体験した者でなければ語れないような内容であるか、

- 具体的で迫真性に富んだ内容であるかどうか

- 発言が一貫しているか

- 発言に不合理な点がないか

- 他の目撃者の発言や客観的証拠と矛盾しないかどうか

などの事情を考慮して慎重に判断するようにしましょう。そして、これを確認するには、

行為者の実際の言動を、できる限り具体的に、実際の発言の通りに話してもらうこと

が大切です。

ハラスメントを受けた相談者が、精神的なショックなどからうまく話せない場合もありますので、辛抱強く丁寧に聞き取るようにしましょう。相談を受けたり、事情聴取を行ったりする人数や場所、時間なども、相談者が安心して話ができるよう配慮する必要があります。

また、セクハラの場合は羞恥心の問題もあるので、相談者と同性の担当者が事情聴取を行うようにしましょう。

3)相談者を安心させる

相談者は「行為者に報復されるかも……」と心配しているケースが多いので、その場合は

「相談したことで不利益を受けることはないし、行為者には勝手に相談者に接触しないよう強く警告する」

とはっきり伝えるようにしましょう。相談者の精神状態によっては、カウンセリングの実施も検討します。

また、相談者から行為者の処分について質問されることがあります。社内処分は最後に決まるものなので、この段階では「社内処分のことはまだ話せない」と回答しましょう。

相談者によっては、「事を大きくしたくない」「とりあえず報告したかった」と考えているケースもあります。したがって、必ず相談者に対して、第三者への事実確認を行うか、どのように事後対応を進めていくかの確認を取る必要があります。

3 第三者に事実確認する際の留意点

メールや録音、SNSなどの客観的証拠が残っているのであれば、必ずしも第三者に事実確認をしなくてもよいでしょう。逆に客観的証拠がなければ、第三者に事実確認する必要性が高くなってきます。第三者に事実確認する際は、相談者や行為者のプライバシーを守るために、

- 事実確認する第三者は最小限とし、外部に情報が漏れることを防止する

- 第三者が事実確認の内容などを他者に漏らさないように「誓約書」を取る

などの対応が必要になってきます。

4 行為者に事実確認する際の留意点

行為者に事実確認する際も中立的な立場で臨みます。事実確認の際は、「虚偽や言い逃れは許さない」という毅然とした態度で臨むことが大切ですが、最初から行為者を犯人扱いしたり、無理に自白を取ろうとしたり、語気を荒らげたりしてはいけません。

また、相談者から相談があったことを行為者に伝えるときは、勝手に相談者に接触しないよう強く警告します。そうしないと、行為者が相談者に「そんなことあった? あのとき、君も笑っていたよね?」などと言って、相談の取り下げを迫ることがあるからです。

なお、ハラスメントの事実が認定できた場合には、行為者には必ず「弁明の機会」を与えます。弁明の機会を与えるのは、

弁明の機会を与えないと、手続きが不適切として行為者を処分(懲戒処分、配置転換など)できなくなる恐れがある

からです。

5 その他の留意点

事実確認の際は、あらかじめヒアリングする事項をリストにしておく、あるいはヒアリングシート作成しておくなどして、聞き漏れがないようにしましょう。また、あらかじめ録音することを伝えたうえで、聴取の様子を録音しておくと、「言った、言わない」の問題を回避できます。

なお、相談者と行為者の言い分が食い違うケースはよくあります。また、行為者が経営者や役員など会社内で地位の高い人物であるケースも多いです。このような場合には、社内だけで事情確認を行うことが難しくなるため専門家である弁護士に相談しましょう。

以上(2025年10月更新)

(監修 弁護士 田島直明)

pj00398

画像:ponta1414-Adobe Stock