ビジネスの現場で、労働者の「人権」を守ろうという動きが活発化しています。政府は、「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020~2025)」を策定するなどして、国際的に認められた「労働者の基本的権利」を尊重するよう、企業に呼びかけています。2024年10月には厚生労働省が、具体例をわかりやすくまとめた「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」を作成しました。本稿では、中小企業の現場で起こりやすい、身近な人権侵害の事例を紹介します。

1 児童、外国人労働者への権利侵害

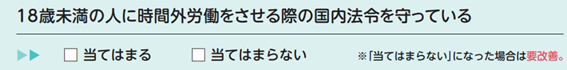

<事例1>

児童労働に関する事例です。労働基準法では、満18歳未満の人に、時間外労働や休日労働、深夜労働を行わせることを原則禁止しています。例外的に、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合には、他の日の労働時間を10時間まで延長できます。高校生のアルバイトなどを雇っている企業は、注意が必要です。

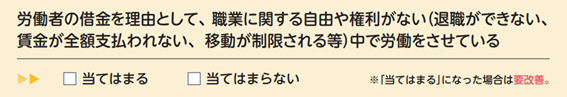

<事例2>

強制労働に関する事例です。上記のケースは、労働基準法が禁止している強制労働に該当する可能性があります。会社が従業員にお金を貸した場合に、会社がその借金を賃金と相殺することも、労働基準法で禁止されています。

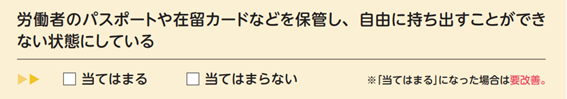

<事例3>

強制労働に関する事例です。外国人を雇用している企業は注意が必要です。パスポートや在留カードがないと、労働者が転職したくても、他の仕事を見つけることができません。また、公的サービスを受けることもできなくなります。携帯電話を預かることも、労働者が外部にアクセスできず、隔絶された状況に置かれるため、強制労働に当たる可能性があります。

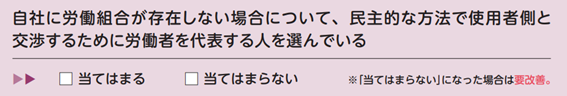

<事例4>

結社の自由と団体交渉に関する事例です。労働者の過半数を代表する者(労働者代表)は、36協定などを締結する際に必要です。労働者の話し合いや挙手、投票など民主的な方法で選ばなければならず、使用者の指名や、使用者の意向に基づく選出はできません。また、経営者と一体となって従業員の労働条件などを決める立場の人(管理監督者)は、労働者代表になれません。

2 差別、安全衛生上のリスク

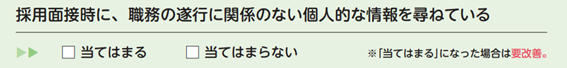

<事例5>

差別に関する事例です。採用面接時に、本人に責任のない事項(本籍・出生地、家族、住宅状況、生活環境・家庭環境)や、思想・信条に関わること(宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、購読新聞、愛読書など)を尋ねないよう、注意が必要です。職務遂行に関係ない個人的な事情により採用を判断することになってしまい、差別につながるおそれがあります。

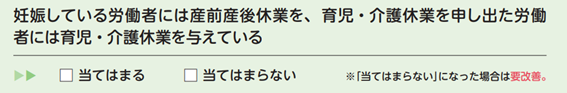

<事例6>

差別に関する事例です。産前産後休業は労働基準法で、育児・介護休業は育児介護休業法に定められた労働者の権利です。しかし、中小零細企業の中にはいまだに、「うちの会社には育児・介護休業制度はない」と言う経営者がいます。これらの休業は、企業の規模にかかわらず、労働者に与えなければなりません。

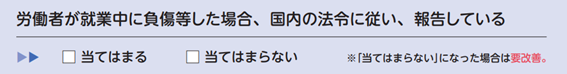

<事例7>

安全衛生に関する事例です。労働安全衛生法などの定めにより、仕事中にけがや病気で労働者が死亡したり、休業したりした場合には、労働基準監督署に報告する義務が企業に課されています。

3 さいごに

「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」では、「児童労働」「強制労働」「結社の自由と団体交渉」「差別」「安全衛生」の5分野で、計61の事例を取り上げています。各分野について、サプライチェーンにおける取引先企業の労働者などとの対話も、人権を守るうえで重要であると明記されています。

※事例はいずれも、厚生労働省「労働におけるビジネスと人権 チェックブック」より引用

※本内容は2025年4月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

sj09149

画像:Aryanedi-Adobe Stock