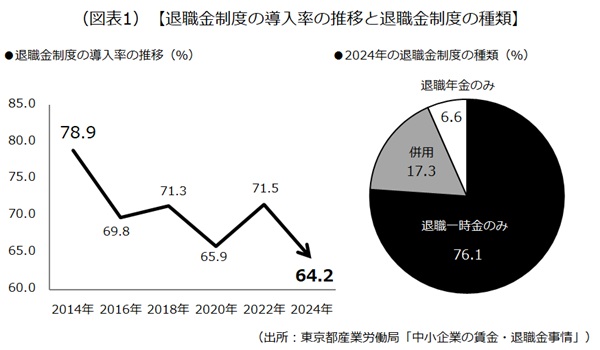

1 退職金制度の導入率は10年間で14.7ポイント低下

中小企業の退職金制度の導入率は、2024年時点で64.2%です。2014年は78.9%だったので、10年間で14.7ポイント低下しました(東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」)。

退職金制度には、一時金で支給する「退職一時金」、年金形式で支給する「退職年金(企業年金)」があります。中小企業の76.1%は退職一時金のみの導入で、基本的には長く働くほど金額が増える仕組みになっています。

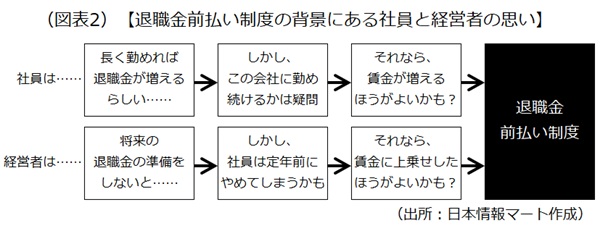

ただ、最近は定年まで同じ会社で働き続ける人が減ってきた関係で、従来の退職金制度が実情に合わなくなってきている面があり、それが導入率低下の一因にもなっています。とはいえ、経営者としては「従業員の頑張りに、何らかの形で報いたい」という思いもあるでしょう。

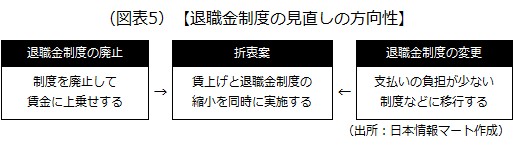

そこで、この記事では、退職金制度の見直しの方向性として、

- 退職金制度の廃止(制度を廃止して賃金に上乗せするなど)

- 退職金制度の変更(支払いの負担が少ない制度などに移行する)

の2つを紹介します。

2 退職金制度の廃止の方向性

1)退職金前払い制度

退職金制度を廃止して、その分を賃金に上乗せする方法です。次のように、「会社に勤め続けるか分からないから、それなら賃金が増えたほうがよい」と考える社員に寄り添ったものになります。

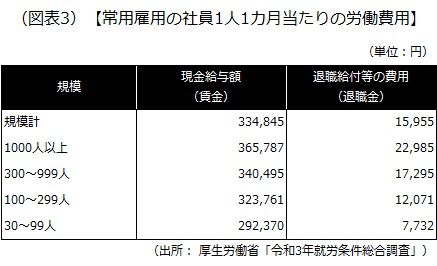

常用雇用の社員1人1カ月当たりの労働費用(社員を雇用することで発生する費用)を見てみましょう。現金給与額(賃金)と退職給付等の費用(退職金)の関係は次のようになっています。

退職給付等の費用を現金給与額に回せば、他社を上回る賃金水準にすることもできるかもしれません。ただし、次のような注意点があります。

- 賃金の上げ幅によっては、社会保険の標準報酬月額(月例賃金を一定の金額幅で区分したもの)が上がり、社員と会社の社会保険料負担が増える

- 退職一時金には「退職所得控除」、退職年金には「公的年金等控除」という非課税枠が設けられているが、現金給与として前払いする場合、その分の金額は「給与所得」として課税対象になる(手取りがさほど増えない可能性がある)

- 退職金制度を完全に廃止することで、対外的なアピールポイントが下がる

2)iDeCo+(イデコプラス)

iDeCo(イデコ)とは、社員が自分で掛金を拠出して運用し、60歳以降に受け取る個人型確定拠出年金です。このiDeCoの制度の中に、

拠出限度額の範囲内(0.5万円以上、2.3万円以下)で、iDeCoに加入する社員の掛金に追加して、会社が掛金を拠出できる「iDeCo+(イデコプラス)」

という制度があります(正式名は「中小事業主掛金納付制度」)。

会社が拠出した掛金は全額損金に算入されます。つまり、

給与扱いにならないため、標準報酬月額に影響せず、社会保険料も増えない

ということです。また、個人の運用をサポートする制度なので、通常の退職金制度より事務負担が軽くなります。

ただし、次の点に注意が必要です。

- 対象は、社員(厚生年金の被保険者)が300人以下で、企業型確定拠出年金(企業型DC)、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金を実施していない中小企業に限定される

- 導入するには、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意が必要になる

- 会社が、掛金(社員拠出分と会社拠出分)をまとめて実施機関に納付する必要がある(社員拠出分の掛金は、給与天引き)

なお、iDeCoについて1点、制度改正があります。現行のルールでは、会社員(国民年金の第2号被保険者)の場合、iDeCoに加入できるのが65歳までとなっていますが、

2025年6月20日から3年以内に、加入可能年齢が70歳に引き上げ

られることが決まっています。iDeCo+を活用することで、社内の退職金制度を廃止した後も、社員への将来に向けた補助を継続させることが可能となります。また、iDeCo+を導入していることは採用面などにおいて、自社アピールに利用することができます。

3 退職金制度の変更の方向性

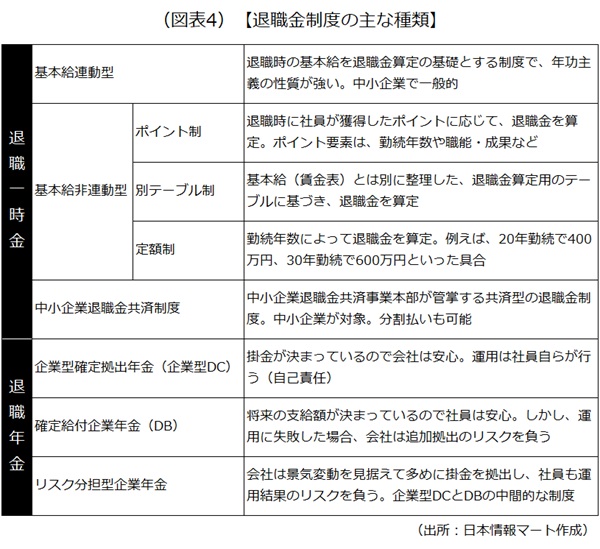

中小企業が導入できる退職金制度には次のようなものがあります。それぞれ特徴があるので、支払いの負担などを考慮して、自社に合ったものを選定しましょう。

退職金制度の選択肢は、退職一時金と退職年金のどちらを採用するか、または併用するかです。支払いの負担を考えると、年金形式で支給する退職年金は、退職一時金に比べて負担を平準化しやすいですが、一方で、退職年金には「60歳以降など、一定の年齢にならないと引き出せない」というルールがあり、退職金を早くもらいたい社員からは敬遠されるかもしれません。

また、退職金の準備を自社で行うか、外部機関で行うかも重要です。例えば、中小企業退職金共済制度を利用していない場合、中小企業は自社で引当金を積むケースが多いですが、その場合、損金算入が認められません。一方、外部機関に積み立てる場合、損金に算入できる部分があるため、税法上のメリットがあります。

退職金制度の種類は、どれも一長一短です。1つの退職金制度に絞り込むのではなく、退職金前払い制度なども含め、複数の仕組みを組み合わせるのも一策です。

なお、図表4のうち、企業型確定拠出年金(企業型DC)について1点、制度改正があります。企業型DCには、会社が拠出している掛金に、社員自身が掛金を上乗せすることができる「マッチング拠出」という仕組みがあります。現行のルールでは、社員の掛金が会社の掛金を超えられないという制限がありますが、

2025年6月20日から3年以内に、この掛金に関する制限が撤廃

られることが決まっています。

4 廃止と制度変更の「折衷案」

ここまで、退職金制度の廃止と変更の方向性について考えてきましたが「折衷案」として、

賃上げと退職金制度の実施を同時に実施する

という方法もあります。

例えば、企業型DCを導入している場合、

賃金の一部を、引き続き賃金(手当など)として受け取るか、企業型DCの掛金にするかを社員が選択できる「選択制DC」

という制度があります。今の収入を多くしたい社員などは賃金として受け取り、将来に備えたい社員などは掛金にすることを選択します。掛金にすることを選択した場合、当然賃金は減りますが、その分、社会保険料負担なども下がる可能性があります。

退職金前払い制度に似ていますが、こちらは社員に受け取り方の選択肢を与えることで、実質的に賃上げと退職金制度の縮小を同時に実施するイメージです。

以上(2025年12月更新)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00371

画像:Ljupco Smokovski-shutterstock