書いてあること

- 主な読者:自社や外部の労働組合の動きが気になっている経営者や労務担当者

- 課題:労働組合についてよく知らない。中小企業は関係ある? 何に注意すればいい?

- 解決策:まずは労働組合の立ち位置や種類を知る。中小企業も関わる可能性が高いのはユニオン(合同労働組合)。会社がやってはいけない「不当労働行為」に注意する

1 大手百貨店などのニュースで労働組合の動きが活発になる?

2023年8月、そごう・西武の労働組合が、親会社のセブン&アイ・ホールディングスが進めていた同百貨店の売却に対して、ストライキを起こしました。大手百貨店によるストライキは、約60年ぶりのことです。また、2023年9月には、東京ユニオン・アマゾン配達員組合長崎支部の組合員など33人が、報酬の一部未払いを理由に配達業務をボイコットする事案が発生しました。

こうしたストライキなどをきっかけに、鳴りを潜めていた労働組合の動きが活発になる可能性があります。労働者が自分たちの権利を主張・行使するための方法に「労働組合」があることを強く認識したはずだからです。

そうした事態に備え、経営者は労働組合について、ある程度の知識を持っておく必要があるでしょう。なお、自社で労働組合を持っていない場合も、外部の労働組合であるユニオン(合同労働組合)と関わることがあるので注意が必要です。

この記事では、労働組合について次のポイントをまとめます。

- 労働組合と「労働三権」の関係

- 3種類の労働組合、中小企業は特に「ユニオン」に注意

- 団体交渉やストライキのおおまかな流れ

- 会社がやってはいけない「不当労働行為」

2 労働組合と「労働三権」の関係

労働組合は「労働条件の改善などを目的とした労働者の団体」ですが、より正確に言うなら

日本国憲法の「労働三権」を守るために、労働組合法に基づいて結成される団体

です。労働三権とは、憲法第28条で労働者の権利として定められている

- 団結権:労働組合を結成したり、労働組合に加入したりする権利

- 団体交渉権:会社と労働条件などについて交渉し、文書などで約束を交わす権利

- 団体行動権:労働条件改善のため、仕事をしないで、団体で抗議する権利

のことです。例えば、労働組合が会社と賃上げなどについて交渉できるのは団体交渉権が保障されているからですし、ストライキを起こせるのは団体行動権が保障されているからです。

労働組合の結成は、労働組合法に基づいて行われます。労働組合を結成するのに行政への届け出などは必要ないものの、労働組合法の定める手続きに参与したり、法による救済を受けたりするためには、労働委員会の「資格審査」を通らなければなりません。また、審査を受ける際、次のような団体は労働組合として認められません。

- 役員や人事権を持つ管理職などが組合員になっている

- 会社が経済的な援助をしている(労働時間中の組合活動を有給にしたり、レクリエーションなどのために寄付をしたり、最小限の広さの事業所を供与したりする程度ならOK)

- 共済活動その他の福利事業のみを目的としている

- 政治運動、社会運動を主目的としている

3 3種類の労働組合、中小企業は特に「ユニオン」に注意

労働組合のタイプ分けの仕方はさまざまですが、一般的には次の3種類に分けられます。

- 企業別労働組合:同じ会社の労働者のみで結成された労働組合

- 産業別労働組合:同じ業種の企業別労働組合が結びついた、より大きな労働組合

- ユニオン(合同労働組合):一定の地域ごとに結成され、誰でも加入できる労働組合

1.の企業別労働組合は、多くの人がイメージする労働組合の形でしょう。ただ、企業別労働組合がある会社は少数です。2022年の企業別労働組合の推定組織率は、規模計で15.8%、社員数が99人以下の会社に至っては0.8%です(厚生労働省「令和4年労働組合基礎調査」)。

2.の産業別労働組合は、複数の企業別労働組合が結びついたものなので、対象はさらに限られます。ちなみに、産業別労働組合を統括する、その国の労働組合を代表する組織を「ナショナル・センター」といい、日本では日本労働組合総連合会(連合)がこれに当たります。

3.のユニオン(合同労働組合)は、企業別労働組合を持たない会社の労働者であっても、個人単位で加入できる労働組合です。中小企業も関わる可能性が高く、社内で労働トラブル(解雇や賃金未払い)が発生すると、労働者がユニオンに駆け込み、そのユニオンが会社に団体交渉という形で、解雇の撤回や未払い賃金の支払いなどを求めてくることがあります。

4 団体交渉やストライキのおおまかな流れ

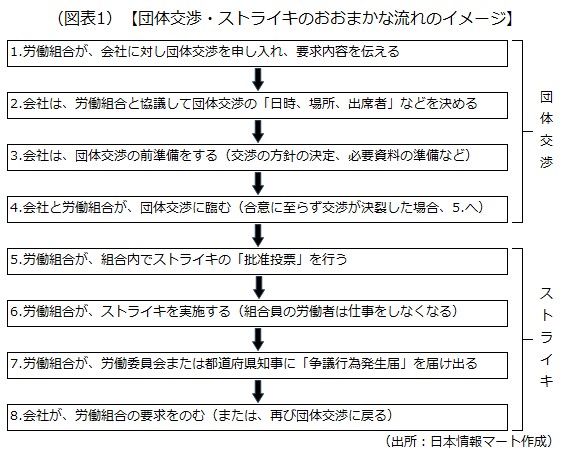

団体交渉やストライキの細かい対応は、会社や労働組合、事案の内容などによって変わってきますが、おおまかな流れは、労働組合法などによってある程度決まっています。図表1は、労働組合が労働条件の改善を求め、会社に団体交渉を申し入れたものの、その後交渉が決裂し、ストライキに移行する場合のイメージです(あくまで一例です)。

団体交渉は、労働組合が会社に「団体交渉申入書」という書面で申し入れてから始まるのが通常です。労働組合の要求内容(賃上げ、解雇の撤回など)も、申入れのタイミングで伝えられます。その後、「日時、場所、出席者」などを決めてから団体交渉に入りますが、1回で終了しないことも多く、通常は何回か交渉を重ねて落としどころを見つけます。

交渉が決裂すると、労働組合がストライキを起こすことがありますが、その場合は事前に「批准投票(組合員や組合員代表の無記名投票)」で過半数の同意を得なければなりません。また、ストライキを実施した場合、労働組合は速やかに労働委員会または都道府県知事に「争議行為発生届」を届け出る必要があります。会社が労働組合の要求をのむか、団体交渉に戻って労働組合と再び話し合うことになれば、ストライキは終了します。

なお、労働組合がユニオンの場合、団体交渉が決裂してもストライキに移行するケースは多くはありません。ストライキの目的は、事業をストップさせ、会社に労働組合の要求をのませやすくすることにあります。同じ会社の労働者が集団で仕事をしなくなるからこそ、こうした効果が見込めるわけですが、ユニオンは基本的に違う会社に勤める労働者の集まりなので、ストライキを実施しても、特定の会社にプレッシャーをかけにくいのです。

こうした場合、会社と労働者の労働トラブルについては、団体交渉が決裂した後、最終的には労働審判や訴訟で決着をつけることになります。ただ、労働審判や訴訟に移行すると、ユニオンは労働トラブルに介入できなくなるので、できる限り団体交渉を継続しようとするケースも少なくありません。

5 会社がやってはいけない「不当労働行為」

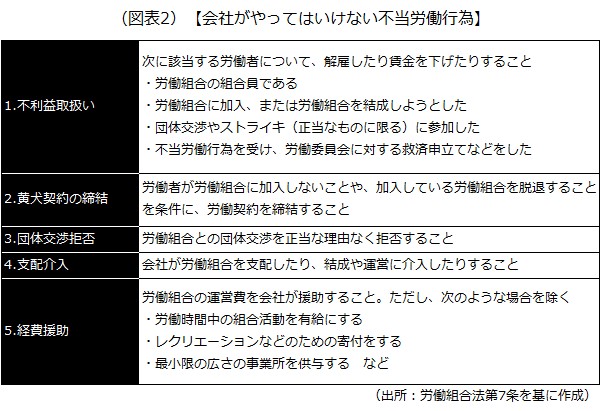

労働組合法では、労働三権を守るために、会社が労働組合や労働者(組合員)に対し、図表2の行為に及ぶことを禁止しています。これらの行為を「不当労働行為」といいます。

悪意なくやってしまいがちなのが、3.の団体交渉拒否です。これは、労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否することで、例えば、

団体交渉申入書が届いていることを知りながら放置するケース

がそうです。「忙しくて労働組合に対応している時間がない」という場合もあるでしょうが、全く対応しないのは違法です。団体交渉申入書には申入れに対する回答の期限が記載されているので、まずはそれを確認し、必要に応じて労働組合に期限の延長を依頼するなどします。

なお、不当労働行為自体には罰則がありません。ですが、不当労働行為を受けた労働組合や労働者が、労働委員会に「不当労働行為かどうかを確認してほしい」という申立て(救済申立て)をすると、労働委員会から会社に対し、その行為を中止するよう命令が出されることがあります。これを「救済命令」といい、会社が労働委員会の出した救済命令に違反した場合には、次のような罰則があります。

- 会社が労働委員会の救済命令に不服を申し立てず、救済命令が確定したがその後も命令に従わない場合、50万円以下の過料

- 会社が労働委員会の救済命令に対して裁判所に不服を申し立てたが認められず、救済命令が確定したがその後も命令に従わない場合、1年以下の禁固もしくは100万円以下の罰金

以上(2023年10月)

(監修 弁護士 田島直明)

pj00686

画像:MINIWIDE-Adobe Stock