書いてあること

- 主な読者:現在の退職金制度を見直したい経営者、労務担当者

- 課題:退職一時金だと、社員が退職時まで制度の存在を意識しないので、在職中は制度のありがたみが伝わらず、人材定着につながらない

- 解決策:社員が「自分で資産を運用できる制度」を導入する。企業年金の他、退職金制度以外の資産形成(iDeCo、財形貯蓄制度、職場つみたてNISAなど)にも着目する

1 社員にとって“身近”な「自分で資産を運用できる制度」

多くの会社の退職金制度は、長く勤めた分だけ支給額が多くなる年功型の制度設計になっています。昔は、こうした制度の存在が人材定着に一役買っていたのですが、最近では「もう社員が定年まで働く時代じゃないから」と、制度自体を廃止する会社が少なくありません。

ただ、もしかしたら、退職金制度が人材定着につながりにくいのは、

そもそも制度自体が、社員にとってあまり“身近”でないから

かもしれません。中小企業の多くは、退職一時金(退職金を一括で支払う制度)を導入していますが、実際に退職するタイミングになって初めて支給額が分かるケースが多く、在職中の社員はなかなか制度の存在を意識しません。逆に言うと、社員が日ごろから存在を意識するような制度設計になっていれば、あるいは今の会社で長く働くモチベーションになるかもしれません。

そこで、この記事では、退職金制度を社員にとってより“身近”なものにするために、

社員が「自分で資産を運用できる制度」を導入すること

をご提案します。「自分で資産を運用できる」とは、一定のルールの範囲内で、拠出を増やしたり、希望する時期に資産を引き出したりできるという意味です。

退職金制度では企業年金(DB、企業型DC)がこれに該当しますが、退職金制度以外にもiDeCo、財形貯蓄、職場つみたてNISAなど、自分で資産を運用できる制度がある

ので、併せて紹介します。

「人生100年時代」といわれるほどの高齢化社会や、先行き不透明な経済情勢の中で、将来の生活に不安を抱えている社員は多いですから、こうした制度のニーズは一定以上あるはずです。特に職場つみたてNISAは、2024年1月の制度改正でより社員が使いやすい制度に変わりますので、この機会にご確認ください。

2 企業年金で資産形成

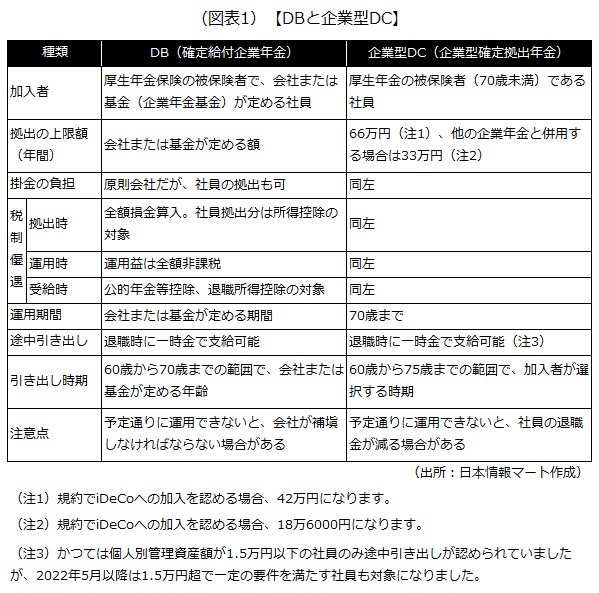

企業年金は、退職金を年金形式で支払う制度のことで、広く知られているのは「DB(確定給付企業年金)」「企業型DC(企業型確定拠出年金)」です。ちなみに、確定給付は「給付額が決まっている」、確定拠出は「掛金が決まっている」という意味です。なお、この他に「厚生年金基金」という企業年金もありますが、現在は実質廃止されているのでここでは割愛します。

DBも企業型DCも、会社が掛金を積み立て(社員が追加拠出することも可)、運用に応じて拠出時・運用時・受給時に税制優遇を受けられる制度です。大きな違いは給付額のルールで、

- DBは、給付額があらかじめ決まっているので、予定通りの運用ができない場合、会社が追加の拠出をしなければならない。社員にとっては安心だが、会社の負担が大きくなるリスクもある

- 企業型DCは、給付額が社員の運用成績で決まるので、予定通りの運用ができなくても、会社は責任を負わない。社員は運用に成功すれば退職金を増やせるが、失敗すれば元本割れで減るリスクもある

という違いがあります。

どちらも難点なのは、資産を引き出せるのが原則60歳以降で、資産の流動性があまり高くない点です。途中引き出しは認められていますが一定の要件を満たさなければならず、また60歳以降に引き出す場合と違って、受給時の税制優遇が受けられないというデメリットがあります。

3 iDeCoで資産形成

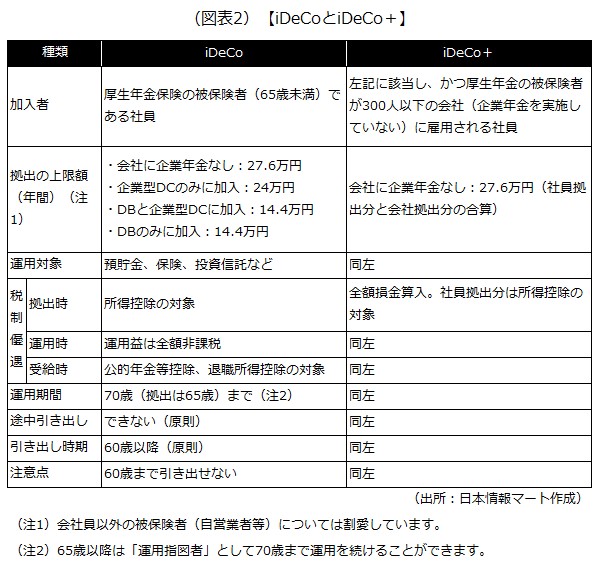

iDeCo(イデコ)は、社員が自分で掛金を拠出して運用し、60歳以降に受け取る個人型の確定拠出年金です。また、iDeCoの中には、

拠出限度額の範囲内(月額5000円以上、2万3000円以下)で、iDeCoに加入する社員の掛金に追加して、会社が掛金を拠出できる「iDeCo+(イデコプラス)」

という制度があります(正式名は「中小事業主掛金納付制度」)。

iDeCoも企業年金と同じく、拠出時・運用時・受給時に税制優遇が受けられます。これに加えてiDeCo+も利用できる場合、会社が掛金を拠出してくれるので、社員は自身の出費を抑えながら、資産形成を図れます。

また、会社のほうは、iDeCo+で拠出した会社負担分の掛金を全額損金に算入できます。個人の運用をサポートする制度なので、事務負担も通常の退職金制度より軽減できます。ただし、

- 対象は、社員(厚生年金の被保険者)が300人以下で、企業年金(DB、企業型DC、厚生年金基金)を実施していない中小企業に限定される

- 導入するには、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意が必要になる

- 会社が、掛金(社員拠出分と会社拠出分)をまとめて実施機関に納付する必要がある(社員拠出分の掛金は、給与天引き)

といった点に注意が必要です。

iDeCo(iDeCo+)も企業年金と同じく、資産の流動性が高くないのが難点です。途中引き出しは原則不可で、基本的に60歳以降にならないと資産を引き出せません。途中引き出しに重点を置くのであれば、この後に紹介する財形貯蓄制度や職場つみたてNISAは、基本的にいつでも資産を引き出せるのでお勧めです。

4 財形貯蓄制度で資産形成

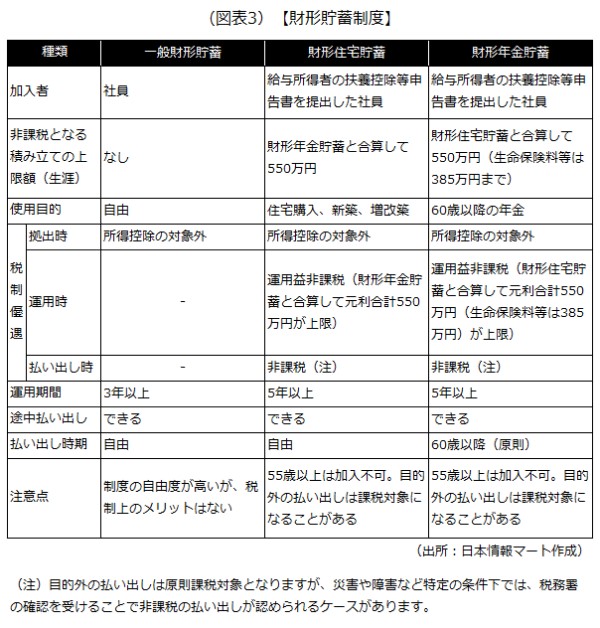

財形貯蓄制度は、毎月一定の額を給与天引きなどで積み立て、社員が目的に応じて、積み立てたお金を任意のタイミングで払い出す制度です。一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類があります。

一般財形貯蓄は、使用目的も引き出し時期も自由なので、社員にとっては利用しやすい制度です。一方、税制優遇の面では財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄のほうがメリットは大きいですが、この2種類は制度としての柔軟性には欠けます。

なお、社員の転職時などには、積み立てを停止して払い出す必要がありますが、転職先の会社でも同じ財形貯蓄制度を運用していれば、転職先の財形貯蓄制度に資産を引き継げます。

5 職場つみたてNISAで資産形成

NISAは、「NISA口座」と呼ばれる口座を使って個人が株式投資などを行った際、一定の範囲内で得た利益が非課税になる制度です。通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座で投資すれば税金はかからなくなり、その分のお金で資産形成ができます。

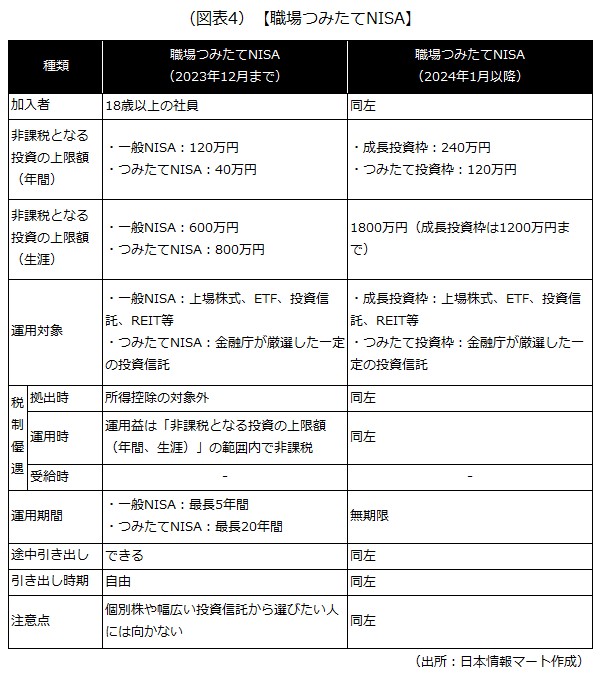

このNISAの中に、会社が社員のNISA口座の開設や株式などの購入手続きを支援する「職場つみたてNISA」という制度があります。職場つみたてNISAでは、会社と契約したNISA取扱業者が選定する金融商品の中から、社員が投資対象を指定して投資を行います(金融商品は毎月同額購入、投資資金は給与天引きなどで支払い)。2024年1月から投資の非課税限度額(年間)などのルールが大きく変わるので、制度改正前後を比較しながら、概要を確認してみましょう。

現行の職場つみたてNISAは、上場株式、ETF、投資信託、REIT等を運用対象とする「一般NISA」と金融庁が厳選した一定の投資信託を運用対象とする「つみたてNISA」について、年間160万円の範囲内で、投資の運用益が非課税になります。2024年1月からは、それぞれ名称が「成長投資枠」「つみたて投資枠」と変わり、上限額が年間360万円と大幅に増えます。

運用面では、元々いつでも資産を引き出せるというメリットがありましたが、今回の制度改正で最長20年間とされていた運用期間が「無期限」に変更され、より利用しやすくなります。

以上(2023年12月更新)

(監修 社会保険労務士法人AKJパートナーズ)

pj00279

画像:FancyCrave