1 ラーケーションとは

昨今、「ラーケーション」という取り組みが、全国に波及しつつあります。ラーケーションとは、Learning(学習)とVacation(休暇)を組み合わせた造語で、端的に言うと、

子ども(小・中・高生)が、平日に欠席扱いにならず、家族と校外学習に行ける仕組み

です。

「ラーケーション」制度の導入にいち早く取り組んだのは愛知県(名古屋市を除きます)です。県内では、土曜日に働いている保護者の割合は2人に1人、日曜日に働いている保護者の割合は3人に1人。そういった保護者と子どもたちは休みの日程が合わず、家族で一緒に出かけられない、という問題がありました。

そこで愛知県は2023年から、仕事のある土日祝日以外の、学校のある平日でも家族が一緒に出かけるために、また、保護者の年次有給休暇(以下「年休」)取得を推奨するために、『休み方改革』の一環として、ラーケーション制度を制定しました。

さらに、最近は愛知県以外の自治体でも、

サービス業・飲食業・宿泊業などの従事者が多い観光地を中心に、ラーケーションを導入

する動きがあり、実際、温泉やそれにまつわる産業が盛んな大分県別府市や、日光東照宮などで有名な栃木県日光市、ビーチリゾートとしての需要が高い沖縄県座間味村などに、続々と制度が導入されています(制度の名称は自治体によって異なります)。

自社が所在している自治体でラーケーション制度が導入されたり、あるいは従業員が居住している近隣の自治体で実施されたりした場合、

自社従業員の休暇取得・シフト調整などに少なからず影響する可能性

も考えられますので、あらかじめ制度の仕組みを理解しておくことで、自社でもいざというときにスムーズな対応ができるでしょう。

この記事では、ラーケーションの仕組みと自社で起こり得る影響について、

- ラーケーションの仕組み

- 自社従業員の休暇

- 職場体験

の、3つのポイントに整理し、紹介していきます。

2 ラーケーションの仕組み

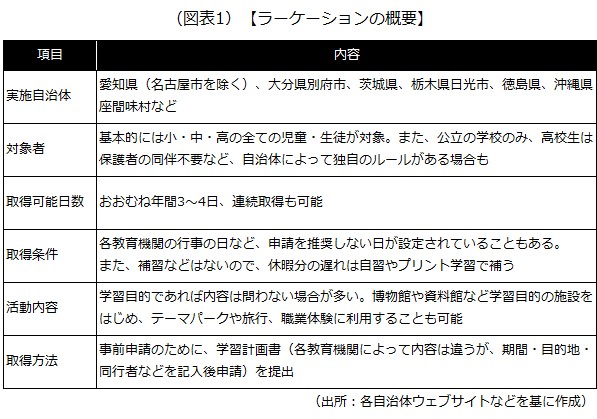

まずは、ラーケーションの仕組みについて簡単に解説します。実施自治体によって多少の差異はありますが、大まかには図表1の通りです。

「校外学習」の内容については、「子どもと一緒に、校外で体験や探求の学び・活動を行う」こととされており、愛知県の資料の中では、「水族館に行き、なぜラッコが絶滅危惧種に指定されているのか学ぶ」「自然豊かな山の中で満天の星空を見る」などが具体例として挙げられています。

自治体により、ラーケーション制度の詳細の条件は違います。また、制度の詳細は、各自治体のウェブサイトなどで確認してください。

3 自社従業員の休暇

ラーケーションは元々、土日祝日に休暇を取ることが難しい保護者が、子どもと一緒に校外学習に出かけるための制度です。自社所在地や周辺自治体でラーケーション制度が導入された場合、自社に最も影響が出るのは従業員の休暇です。

基本的には年次有給休暇(以下「年休」)で対応することになるでしょうが、休暇を連続で取得する場合などは、シフトの調整や業務の引き継ぎが必要になる可能性があります。ラーケーション制度の場合は、親(従業員)は子どもが通う学校に取得日や学習計画書などを前もって提出する必要があるため、会社は「できるだけ取得日が決まった時点で知らせてほしい」旨を従業員に周知しておきましょう。

会社として、従業員のラーケーション制度の利用を推進したいということであれば、

- 年休の他に、「ラーケーション休暇」などの特別休暇(法律に定めがなく、就業規則等で会社が独自に定める休暇)を設ける

- 年休や特別休暇が、ラーケーションに利用できることを改めて周知する

といった取り組みも大切です。

まだ、自社所在地やその周辺の自治体でラーケーション制度が導入されていないという場合でも、周辺情報に気を配っておき、新たに制度が導入された際は、ラーケーションの存在を知らない従業員向けに、内容を分かりやすく周知するようにしましょう。

4 職場体験

自社所在地やその周辺の自治体でラーケーション制度が導入された場合、職場体験の需要が生まれる可能性があります。例えば、茨城県では、高校生がラーケーション制度を使って、小学校教員の職場体験に行ったという事例が報告されています。

職場体験を実施した結果、従業員から「新人教育の参考になった」「新鮮な気持ちになった」との声が上がったという話

もあります。

ですから、今後、ラーケーションが日本中に導入されていくことを見越して、

- 職場体験の制度を整えておく

- 周囲の学校と連携して職場体験の募集をする

などの準備をしておくというのは、良い考えかもしれません。実際に職場体験の内容を考える際には、

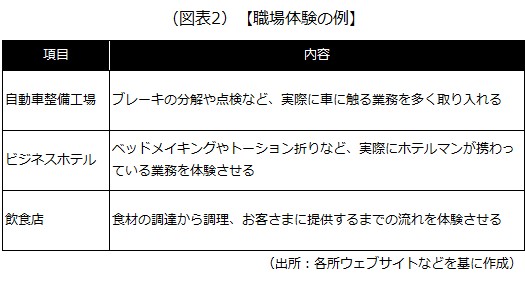

見学や雑用だけでなく、危険が及ばない範囲での実作業を体験させる

というポイントを押さえると、職場体験をする側の満足度も上がります。

具体的には図表2のように、実際に従業員が行っている業務を体験できる職場体験を行うと、より明確に、仕事の魅力が伝わります。

職場体験をしたからといって、即座に自社の人手不足などが解決するとは限りませんが、前述した通り、従業員に新しい刺激を与える他、

一般的に「汚い」「きつい」などのイメージを持たれやすい業界などにとっては、そのイメージを払拭し、業界全体を活性化させていくきっかけ

にもなることと考えられます。

以上(2025年4月作成)

pj00753

画像:星野スウ-Adobe Stock