目次

1 なぜ、再雇用した高齢社員がやる気を失ってしまうのか?

日本人の健康寿命は、2023年時点で男性が81.09歳、女性が87.14歳とされています。2022年時点で、日本企業の72.3%は定年を「60歳」としており、数字だけ見れば、多くの高齢社員は定年後も元気に働ける状態だといえます(厚生労働省「令和7年厚生労働白書」「令和4年就労条件総合調査」)。

一方、体は健康でも、会社から求められる働き方と高齢社員の希望がかみ合わず、本人がやる気をなくしてしまうケースも珍しくありません。日本では定年後も働いてもらう場合、

再雇用制度(定年時に一度雇用契約関係を終了させ、再び雇用する)

により、「嘱託」などの非正規社員として雇い直すのが一般的です。ただ、一部の会社では次のような理由から、高齢社員が仕事に手ごたえを感じにくくなることがあります。

- 契約が1年単位など有期契約になりがちで、それゆえ重要な仕事を任せにくい

- 社会保険や雇用保険の給付があるからと、賃金を引き下げるのが当たり前になりやすい

- 再雇用後、かつての部下が上司になり、関係がギクシャクしてしまう

きちんと戦力として活躍できるはずの高齢社員がやる気を失ってしまうのは、もったいないことです。そこで、この記事では「人事考課」の観点から、高齢社員にやる気を持って仕事をしてもらうためのポイントを3つ紹介します。

- 会社と高齢社員の認識のギャップを埋める

- 期待する役割などに応じて人事考課表を作る

- 経営者が考課者になるなど、評価に納得感を持たせる

2 会社と高齢社員の認識のギャップを埋める

高齢社員の雇用形態が正社員から非正規社員になると、労務管理の方針や期待する役割は定年前と変わってきます。

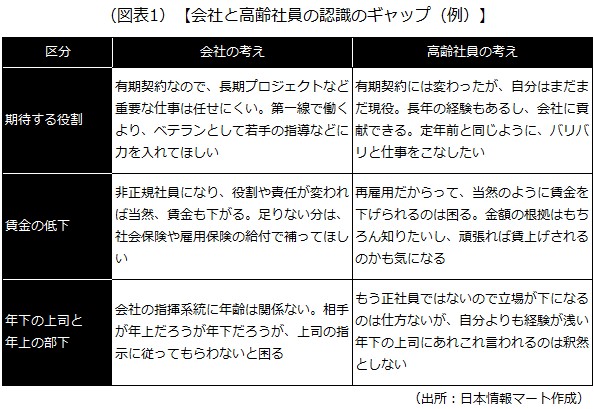

もちろん、高齢社員も自分のポジションが定年前と違うことはある程度分かっていますが、会社の方針や期待を100%理解しているとは限りません。ですから、何の説明もないと、図表1のような認識のギャップが生まれ、やる気を失ってしまいます。

こうしたギャップを埋めるには、再雇用のタイミングで

会社が期待する役割、賃金の支給額の根拠、再雇用後の指揮系統などを丁寧に説明

する必要があります。例えば、期待する役割であれば、「定年前と同じ業務を担当してもらうけど、ベテランとしての経験を活かし、若手に仕事のノウハウを継承していってほしい」といった具合に、会社側の要望を明確に伝えます。

同時に、高齢社員の希望する働き方もヒアリングし、必要に応じて見直しを検討します。例えば、本人が「定年前と同じように、バリバリ働きたい」と希望していて、それに見合った実力を十分発揮できるなら、後進の指導は他のメンバーに任せ、定年前と同じように働いてもらう選択も考えられます。

3 期待する役割などに応じて人事考課表を作る

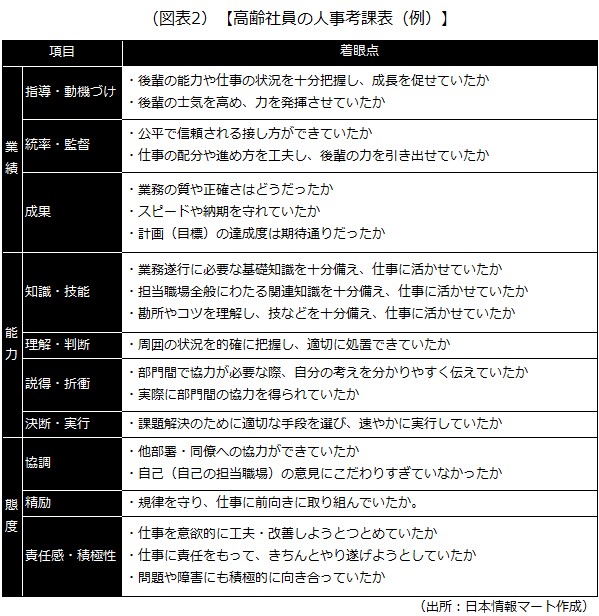

高齢社員の人事考課を行う際、「正社員と同じ人事考課表を使っている」という会社は少なくないかもしれません。ですが、定年前後で会社の期待する役割などが変わってくるのであれば、人事考課表もそれに応じたものを用意しないと、評価がちぐはぐになってしまいます。

例えば、「後進指導」という役割を重視する場合、図表2のように「指導・動機づけ」「統率・監督」などの項目で、その働きを評価できる人事考課表にしておきます。また、「成果」の扱いは、定年後にノルマなどの責任がなくなる場合、必要に応じて項目の削除や見直しを行います。

逆に、定年前と同じように働く高齢社員の場合であれば、正社員と同じ人事考課表を用いても差し支えないでしょう。

4 経営者が考課者になるなど、評価に納得感を持たせる

再雇用制度では、1年ごとなど一定のサイクルで契約を更新するのが一般的です。更新の可否は、本人の体調や意欲なども見ながら判断しますが、人事考課の結果も大切な要素になります。高齢社員もこのことを分かっているので、自身の評価にはかなり敏感になります。

そういった意味で、高齢社員の人事考課は、

決して甘くは付けないが、ある程度の納得感を与えられるものである

が重要です。例えば、年下の上司が考課者になると、考課結果によっては、高齢社員が「自分よりも経験が浅いくせに、何を言っているんだ!」と反抗してくるかもしれません。もちろん、上司が安易に考課結果を覆すのはNGですので、評価に納得感を持たせたいのであれば、

一次考課者は年下の上司にしつつ、二次考課者については経営者など、高齢社員が話を受け入れやすい人物を配置する

などの形で対応するとよいでしょう。

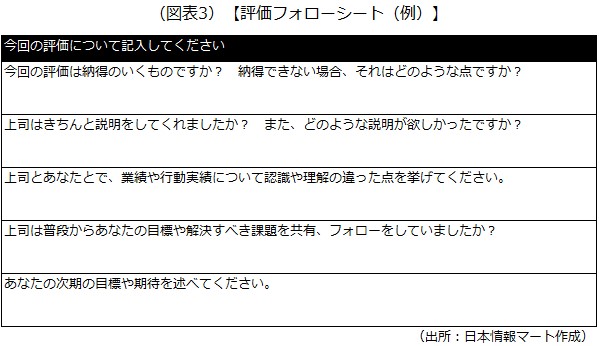

また、第2章の図表1で紹介したような、期待する役割などについての認識のギャップが労使間で解消できていないために、人事考課が納得のいくものになっていないケースもあります。これは改善する必要がありますので、図表3の「評価フォローシート」などを使って、高齢社員本人に、人事考課にどの程度納得できているかをコメントしてもらうとよいでしょう。

以上(2025年10月更新)

pj00177

画像:pixabay