1 法定補償と法定外補償の「二段構え」で労災に備える!

転倒・転落、交通事故、化学物質、過重労働、ハラスメントなど……社員がけがや病気になるリスクはさまざまです。そして、社員の事故等が労働災害(労災)として認定されると、社員や遺族は労災保険から給付を受けられます。いわゆる労災の「法定補償」です。

ただ、法定補償(労災保険給付)だけでは、被害の大きさによっては治療費や生活費を賄いきれない場合があります。こうしたケースに備えるのであれば、

民間の保険会社が提供する、労災の「法定外補償」(私的な保険など)に加入

するのも1つの手です。例えば、製造業・建設業・運輸業など労災が発生しやすい業種の会社は、法定補償を基本としつつ、法定外補償にも加入して、手厚い補償体制を実現しています。

法定外補償に加入するかどうかはさておき、「労災に対する備えはどの程度必要か?」を知っておくことは重要です。そこで、この記事では労務研究所「旬刊 福利厚生」のデータを基に

労災の障害補償と遺族補償について「法定外補償の相場」を紹介

します。また、労災の法定補償(労災保険給付)の内容についても第4章で紹介しているので、気になる人はぜひご確認ください。

2 障害補償(法定外)の相場

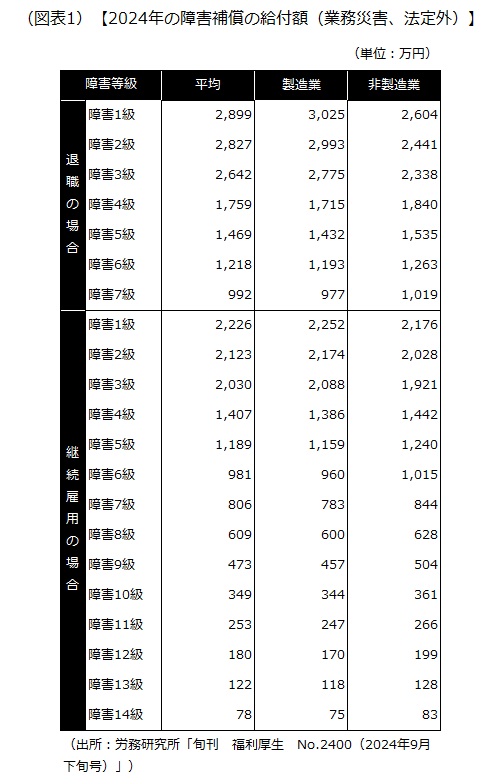

1)業務災害の障害補償

業務災害(業務に関連して発生する労災)によって社員の体に障害が残った場合、その社員は障害等級に応じた障害補償が受けられます。

2024年の障害補償の給付額(業務災害、法定外)を見てみると、障害等級1級の給付額は、

- 退職の場合:平均2899万円(製造業は3025万円、非製造業は2604万円)

- 継続雇用の場合:平均2226万円(製造業は2252万円、非製造業は2176万円)

となっています。

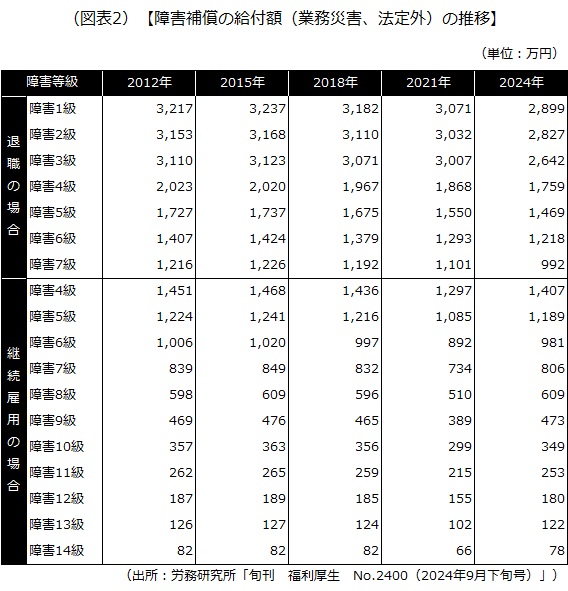

また、障害補償の給付額(業務災害、法定外)の推移は次の通りです(障害1級から障害3級の継続雇用の場合については非掲載)。給付額は減少傾向にあります。

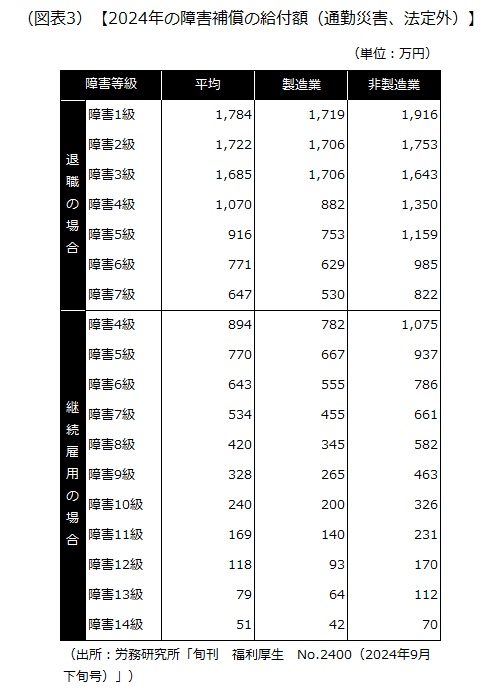

2)通勤災害の障害補償

通勤災害(通勤に関連して発生する労災)によって社員の体に障害が残った場合も、障害等級に応じた障害補償が受けられます。

2024年の障害補償の給付額(通勤災害、法定外)を見てみると、障害等級1級の給付額は、

- 退職の場合:平均1784万円(製造業は1719万円、非製造業は1916万円)

となっています(障害1級から障害3級の継続雇用の場合については非掲載)。

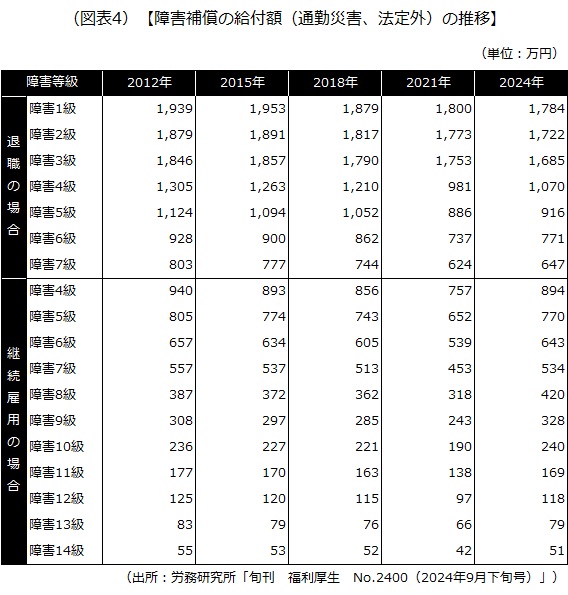

また、障害補償の給付額(業務災害、法定外)の推移は次の通りです(障害1級から障害3級の継続雇用の場合については非掲載)。こちらも給付額は減少傾向にあります。

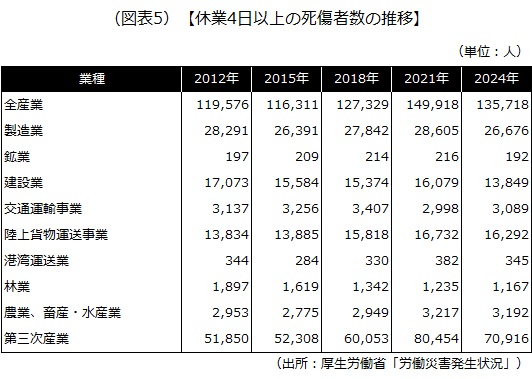

3)参考:休業4日以上の死傷者数の推移

参考までに、労災における休業4日以上の死傷者数の推移も紹介します。休業4日以上の死傷者数は、2021年までは増加傾向にありましたが、それ以降は減少し、2024年時点で13万5718人となっています。

3 遺族補償(法定外)の相場

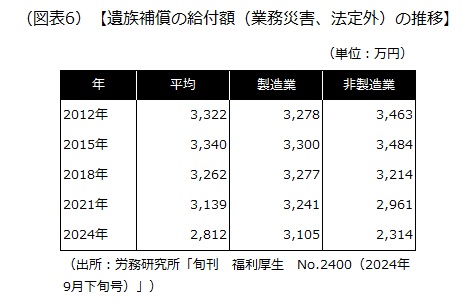

1)業務災害の遺族補償

業務災害によって社員が死亡した場合、その遺族は遺族補償を受けられます。

2024年の遺族補償の給付額(業務災害、法定外)を見てみると、金額は

- 死亡の場合:平均2812万円(製造業は3105万円、非製造業は2314万円)

となっています。給付額自体は、障害補償と同様、減少傾向にあります。

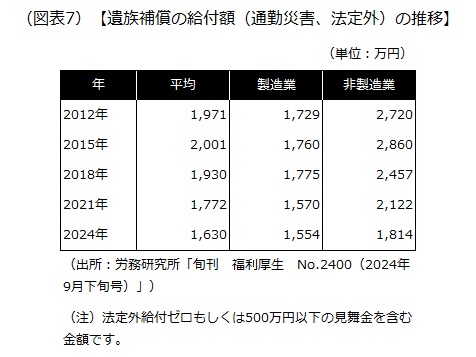

2)通勤災害の遺族補償

通勤災害によって社員が死亡した場合も、遺族は遺族補償を受けられます。

2024年の遺族補償の給付額(通勤災害、法定外)を見てみると、金額は

- 死亡の場合:平均1630万円(製造業は1554万円、非製造業は1814万円)

となっています。給付額自体は減少傾向にあります。

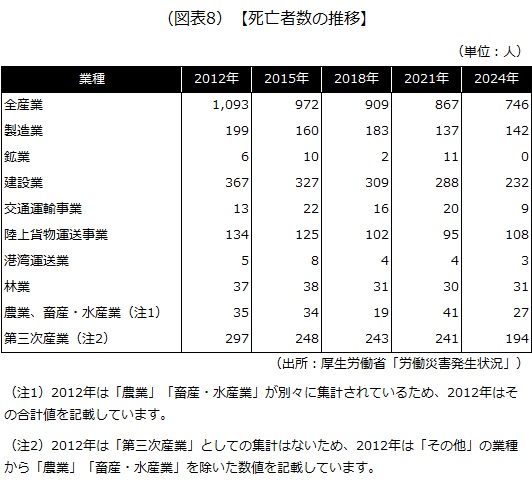

3)参考:死亡者数の推移

参考までに、労災における死亡者数の推移も紹介します。死亡者数は減少傾向にあり、2024年時点で746人となっています。

4 労災の法定補償(労災保険給付)

1)労災の法定補償

労災の法定補償では、業務災害、通勤災害に対して保険給付を行います。保険給付には、定額支給のものや、「給付基礎日額の○○日分」などの形で支給額を計算するものがあります。なお、給付基礎日額は原則として次の方法で計算します。

給付基礎日額=労災発生以前3カ月間の賃金総額(3カ月を超える期間ごとに支払われる賞与等を除く)÷その期間の総日数

2)主な保険給付

労災の法定補償の主な保険給付は次の通りです。なお、業務災害の場合、保険給付の名称に「補償」という文言が付きます。例えば、業務災害によって療養が必要な場合は療養補償給付と呼ばれます。ただし、葬祭に要した費用については、業務災害では葬祭料、通勤災害では葬祭給付と呼ばれます。

1.療養(補償)給付

労災による傷病のため、労災指定病院等で療養を受けるときに、必要な療養の給付(現物給付)が受けられます。労災指定病院等以外で療養を受けたときは、必要な療養の費用が支給されます。

2.休業(補償)給付

労災による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。休業(補償)給付の支給期間に制限はありませんが、社員が療養を開始してから1年6カ月が経過し、傷病(補償)年金の支給を受けるようになると支給されなくなります。

3.傷病(補償)年金

労災による傷病が療養開始後1年6カ月を経過した日または同日後において、「傷病が治っていないこと」「傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること」のいずれも満たしたときに、傷病の程度に応じ、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。

4.障害(補償)年金

労災による傷病が治った後に「障害等級第1級~第7級」に該当する障害が残ったときに、障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日~131日分の年金が支給されます。

5.障害(補償)一時金

労災による傷病が治った後に「障害等級第8級~第14級」に該当する障害が残ったときに、障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日~56日分の一時金が支給されます。

6.介護(補償)給付

傷病(補償)年金か障害(補償)年金の受給者のうち、第1級の者または第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している者であって、現に介護を受けているときに支給されます。常時介護を要する状態か、随時介護を要する状態かなどによって支給額が異なります(最大で18万6050円)。

7.遺族(補償)年金

労災により死亡したときに、受給権者および受給権者と生計を同じくしている遺族の人数等に応じ、給付基礎日額の245日~153日分の年金が支給されます。

8.遺族(補償)一時金

労災により死亡した当時、遺族(補償)年金を受け得る遺族がいないときに、給付基礎日額の1000日分の一時金が受給権者に支給されます。

また、遺族(補償)年金を受けている者が失権し、かつ、他にこれを受け得る者がいない場合であって、既に支給された合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときに、給付基礎日額の1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が受給権者に支給されます。

9.葬祭料(葬祭給付)

労災により死亡した者の葬祭を行うときに、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額が支給されます。その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が葬祭を行う者に対して支給されます。

以上(2025年8月更新)

pj00235

画像:Mono-Adobe Stock