1 現在の日本を取り巻く雇用環境

我が国においては、少子高齢化の進行により労働力人口が急速に減少し、慢性的な人手不足が深刻化しています。総務省のデータによると、令和6年10月1日現在の生産年齢人口(15歳以上64歳以下の人口)は、7,373万人で、平成7年のピーク時(8,716万人)から1,343万人減少しています。そして、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によると、20年後の2045年には5,832万人、さらに40年後の2065年には4,809万人まで減少すると推計されています。そのような中で、特に中小企業や地方の製造業、介護、建設、農業、サービス業などでは若年層の採用が難しく、外国人労働者への依存が高まっています。

厚生労働省発出の「外国人雇用状況の届出状況のまとめ」によると、令和6年10月末日現在、我が国における外国人労働者の数は、2,302,587人(前年比 253,912 人増)と過去最高を更新し、今後もさらに増加していくことが見込まれています。

今回は、主に現場で働く外国人労働者を雇用するにあたって押さえておきたい「在留資格」について、外国人労働者との労働契約の注意点、社会保険料の徴収、所得税の源泉徴収の実務、そして、新しく始まる育成就労制度に向けた対応についてご説明します。

2 現在の在留資格の種類と概要

① 在留資格「特定技能」

特定技能制度とは、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で、平成31年に創設されました。特に、国内で充分な人材が確保できない分野を「特定産業分野」と位置づけ、特定産業分野に限って外国人が現場作業等で就労できるようになりました。令和6年10月末日現在、206,995人となっており、昨年対比で約68,000人(49.4%)増と大幅に増加しています。現在は介護業、建設業、宿泊業、農業、飲食料品製造業、外食業など16の業種が該当します(今後、リネンサプライ、資源循環、物流倉庫といった業務区分、分野の追加が予定されています。)。

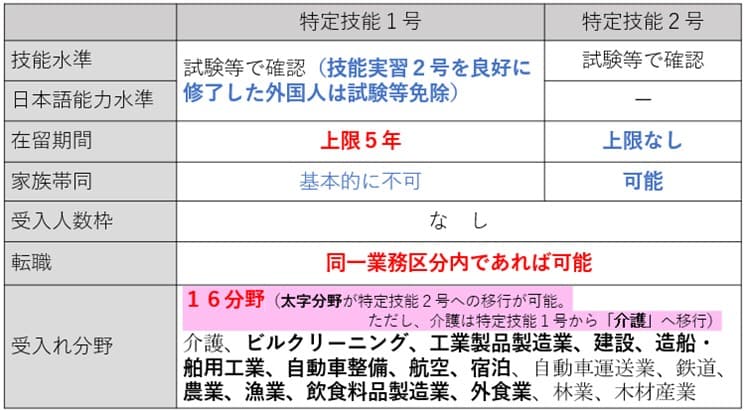

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があり、特定技能1号の期間は上限5年間ですが、特定技能2号になると期間の上限なく在留することができるようになり、家族帯同(配偶者と子)も認められることになります。そして、最大の特徴は、条件付きですが、外国人の意志で転職が可能となっています。まとめると以下の表のようになります。

現状は、後述の「技能実習2・3号」の修了者が、「特定技能」に在留資格を変更するケースが最も多いのですが、昨今最初から特定技能1号評価試験を受けて来日するケースも増えてきました。なお、会社は、特定技能の外国人に対して、出入国時の空港等への送迎などの10項目の支援を行わなければなりませんが、特定技能の外国人を雇用する際、人材紹介会社を経由するのが一般的となっており、この人材紹介会社が「登録支援機関」として会社の代わりに、行うべき支援の全部または一部を行っていることが多くあります。

直近の制度改正では、「特定技能1号」から「特定技能2号」へ移行するときには試験に合格する必要がありますが、もし試験に合格できなかった場合、一定の要件(得点が合格基準点の8割以上の場合等)を満たしている場合は、最長で1年間「特定技能1号」の期間を延長できることとされました。

② 在留資格「技能実習」

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として創設されました。令和6年10月末日現在、470,725人となっており、昨年対比で約58,000人(14.1%)増となっています。

技能、技術等の習得段階によって「技能実習1号」(1年目)、「技能実習2号」(2年目~3年目)、そして「技能実習3号」(4年目~5年目)の区分に分かれて在留資格が存在し、「技能実習3号」については、実習実施者(受入企業)、監理団体(技能実習生を実習実施者に斡旋し、実習実施者の支援を行う)が共に優良認定を受けている必要があります。また、受け入れ人数も会社の規模によって上限が定められ、技能実習生の業務内容も、あらかじめ認定を受ける「技能実習計画」に書かれている業務しか行うことはできません。そして、技能実習制度の最大特徴は、技能実習1号及び2号の期間(計3年間)は原則、技能実習生本人の希望による企業の変更、転籍は認められていません。認められているのは止むを得ない場合(会社が重大な法律違反を行っている場合や、会社からハラスメントを受けている場合等)に限られています。

sj09162

画像:photo-ac