1 ルールを押さえた上で工夫する

働き方が自由になる中で、健康診断についても、

- 社員の自宅近くの病院で健康診断を受けられるようにした

- テレワークで社員の健康が気になるので、会社の裁量で診断項目を増やした

といった見直しを検討する会社が増えています。このように社員のために工夫を凝らすのはよいですが、健康診断については労働安全衛生法と関係法令でさまざまなルールが定められていて、知らず知らずのうちに法令に違反してしまうケースがあります。違反となれば罰則(50万円以下の罰金)が科せられることもあります。

そうならないためには、会社はどのようなことに注意すればよいのでしょうか。この記事では、健康診断のルールを次の3つにまとめて紹介します。

- 対象者のルール:従事する業務によっては特殊な健康診断もある

- 診断項目のルール:法定項目は必ず、法定外項目は会社の裁量で実施

- 診断結果のルール:異常の所見がないかを確認。データの取り扱いに細心の注意を払う

2 対象者のルール

1)法定の健康診断の種類

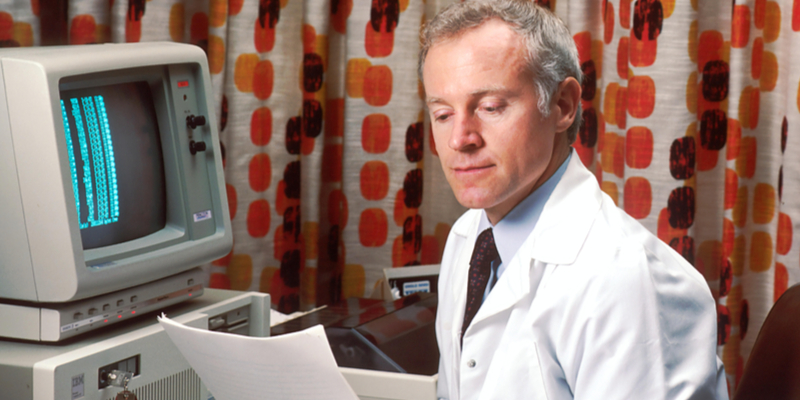

法定の健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断等とがあります。

- 一般健康診断:社員の職種に関係なく行うもので、5種類ある

- 特殊健康診断等:特定の有害な業務に常時従事する社員に行うもので、3種類ある

それぞれの内容は次の通りです。

健康診断の実施場所については細かい制限がないので、「医師が健康診断を行う医療機関」であれば、対象者ごとに実施場所が違っても問題ありません。ただし、

健康保険の保険者(全国健康保険協会など)から健康診断の費用補助を受ける場合、保険者が指定する医療機関

で行う必要があります。

なお、この他、図表1に含まれない(一般健康診断でも特殊健康診断等でもない)イレギュラーな健康診断として、

- リスクアセスメント対象物に関する健康診断

- 濃度基準値設定物質に関する健康診断

があります。

リスクアセスメント対象物とは、「ラベル表示、SDS等による通知」「職場における危険性・有害性の特定・リスク低減等」が義務付けられている危険・有害物質のことで、これを取り扱う事業場では、リスクアセスメント(有害性のリスク診断)の結果に基づいて社員の意見を聴き、必要に応じて健康診断を実施し、就業上必要な措置を講じる義務があります。

濃度基準値設定物質とは、リスクアセスメント対象物のうち、ばく露量が濃度基準値(厚生労働大臣が定める濃度の基準値)以下なら健康障害を生ずる恐れがない物質として厚生労働大臣が定める物質のことで、濃度基準値設定物質について、社員が濃度基準値を超えてばく露した恐れがある場合、速やかに健康診断を実施し、就業上必要な措置を講じる義務があります。

2)役員も現場で働いていれば対象

健康診断の対象は、原則として社員だけですが、

兼務役員(経営業務以外の業務にも携わり賃金が支払われる)は対象

になります。

3)パート等(パートタイマー、嘱託社員など)、派遣社員の場合

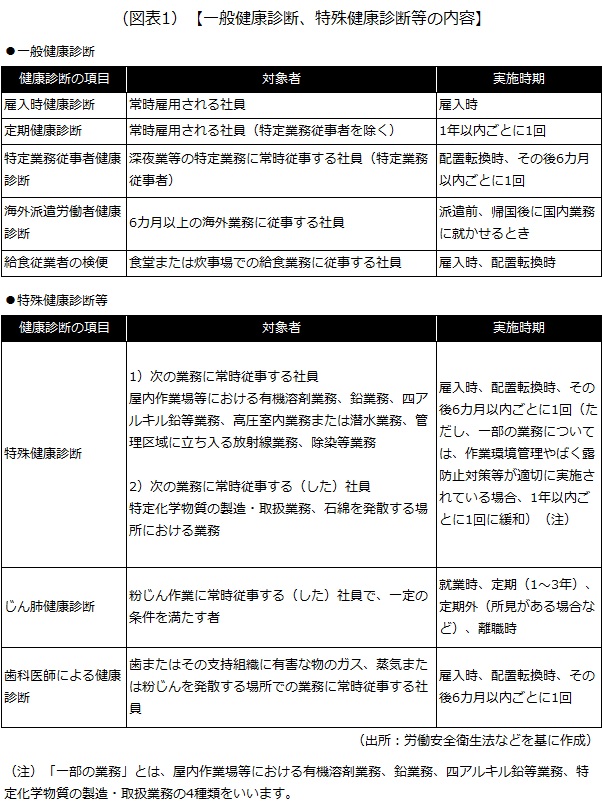

パート等については、一般健康診断の場合は図表2で「○」が付く社員、特殊健康診断等の場合は特定の有害業務に常時従事する社員が、健康診断の対象になります。

派遣社員の場合も、考え方はパート等(図表2)と同じですが、

- 一般健康診断は「派遣元」に実施義務がある

- 特殊健康診断等は「派遣先」に実施義務がある

といった違いがあるので注意が必要です。

3 診断項目のルール

1)法定項目と法定外項目

健康診断の項目には、

- 法定項目:法令で受診が義務付けられており、原則として、社員に受診させる

- 法定外項目:会社が裁量で決める「がん検診」などで、受診するか否かは社員の自由

があります。

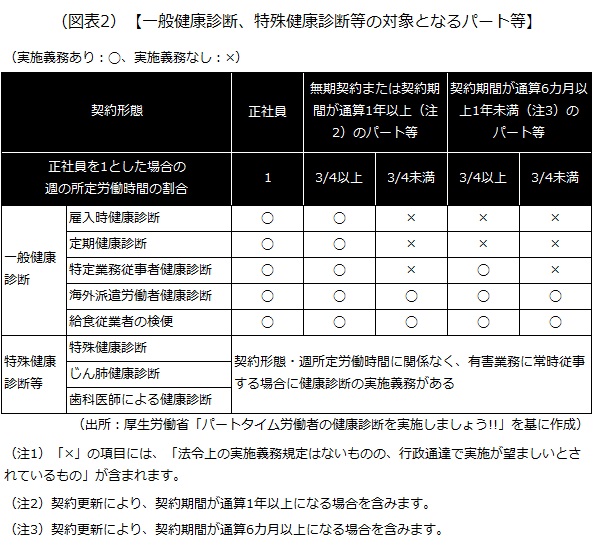

例えば、雇入時健康診断と定期健康診断の法定項目は次の通りです。

費用は原則として全額会社負担ですが、35歳以上で健康保険の被保険者である社員については、「生活習慣病予防健診」として保険者から費用の補助を受けられます(全国健康保険協会の場合。健保組合によっては、健保組合独自の給付制度が用意されている場合があります)。

2)就業規則等の規定に注意

法定項目は法令に基づくため、無条件で社員に受診を命じられます。社員がこれを拒んでも、会社が健康診断の準備を整えていれば罰則(50万円以下の罰金)は受けません。一方、法定外項目は法令に基づかないので、

就業規則等に「診断項目の内容」「社員に受診を義務付ける旨」を定めるか、社員の同意を得ないと受診を命じることはできない

といった違いがあります。

また、法定項目と法定外項目とを問わず社員が受診を拒んだ場合、就業規則等の懲戒事由に定めがあれば、その社員を懲戒処分の対象とすることができます。とはいえ、違反内容に対して重すぎる懲戒処分は過剰制裁となるため、基本的には戒告・けん責など軽めのものとすべきでしょう。

4 診断結果のルール

1)診断結果の取得

診断結果は、個人情報保護法の「要配慮個人情報」に該当するため取り扱いに注意が必要で、法定項目と法定外項目とで次のような違いがあります。

- 法定項目:社員の同意を得なくても取得可能

- 法定外項目:「健康管理のため」など情報の利用目的を示し、社員の同意を得て取得

実務上、診断結果は会社に直接送られてくることが多いので、遅滞なく社員本人に通知する必要があります。

2)診断結果の保存

法定項目の診断結果は、

- 一般健康診断の場合、5年間の保存

- 特殊健康診断等の場合、5年間から40年間の保存(健康診断の種類により異なる)

が義務付けられています。なお、派遣社員の場合は少し特殊で、一般健康診断の診断結果は原則として派遣元のみが保存、特殊健康診断等の診断結果は派遣先が原本、派遣元が写しを保存します。

診断結果は、紙の他、データ(PDFなど)でも保存できます。なお、医師等の押印・電子署名は不要です。

3)診断結果を提供できる範囲

健康診断で異常の所見があった社員については、配置転換など就業上必要な措置について医師などの意見を聴きます。その際、医師などから過去の診断結果などの情報を求められた場合は、提供することが認められています。

この他にも、就業上の措置を実施する上で必要最小限な範囲、例えば、社員の健康管理業務に従事する産業医、保健師、衛生管理者などには過去の診断結果などの情報を提供できます。ただし、「上司」などは社員との関係は深いものの、健康管理業務に従事しないため、原則として情報は提供すべきではありません。

4)「健康診断結果報告書」の届け出

社員数50人以上で定期健康診断を実施した会社、特殊健康診断等を実施した全ての会社は、健康診断の実施後、遅滞なく所定の「健康診断結果報告書」を作成して所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。なお、健康診断結果報告書については

2025年1月1日から「電子政府の総合窓口(e-Gov)」によるオンラインでの提出(電子申請)が義務化

されているのでご注意ください。

■厚生労働省「各種健康診断結果報告書」■

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html

■電子政府の総合窓口(e-Gov)■

■厚生労働省「労働局・労働基準監督署への申請・届出はオンラインをご活用ください」■

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei.html

以上(2025年4月更新)

(監修 有村総合法律事務所 弁護士 栗原功佑)

pj00291

画像:unsplash