書いてあること

- 主な読者:退職や解雇の際のトラブルに備えておきたい経営者

- 課題:どうすればトラブルを回避できるのかが分からない

- 解決策:退職にトラブルはつきものと割り切り、法令や裁判例をベースに行動する

1 退職にトラブルはつきもの?

皆さんは、退職した社員や解雇した社員とトラブルになったことはありませんか? 例えば、次のようなケースです。

- 社員を慰留したら、「会社が退職させてくれない」と外部の労働組合に駆け込まれた

- 自己都合退職で合意したはずなのに、退職後に会社都合退職を主張してきた

- 懲戒解雇した社員の退職金を不支給にしたら、「不当だ」と訴えられた

よほど円満でなければ、社員は会社に恨みを持っていることがあり、会社を去って関係がなくなる機会に、それが爆発するわけです。世知辛い話ですが、こうしたトラブルはある程度は仕方がないと割り切り、

トラブルになっても「会社は正しい対応をした」と主張できる行動をすることが大切

です。以降で、法令や裁判例に基づく対応のポイントを紹介するので、確認していきましょう。

2 退職の慰留交渉はどこまで大丈夫?

会社が社員の退職を止める権利はありません。民法や労働基準法では、

- 無期労働契約の場合、退職の申し入れをしてから2週間が経過したとき

- 有期労働契約(一定の事業完了に必要な期間を定めるものを除く)の場合、契約期間が1年を超えた後に退職の申し入れをしたとき

に社員はいつでも退職できるとされています。一方、会社からすれば優秀な社員が退職するのは痛手なので慰留交渉をします。その際、

最終的に社員が自由に決定できるなら、慰留しても問題ない

ことになります。ただし、

社員の意思決定を不当に妨げるのは違法

です。具体的には、

- 暴行、脅迫、監禁などの不当な手段を用いて、社員を強制的に働かせる(強制労働)

- 暴言を浴びせたり、無視したりして心理的に追い詰める(ハラスメントなどの不法行為)

- 「退職するなら賃金や退職金は支払わないし、年次有給休暇の消化も認めない」などと迫る(労働基準法における労働者の権利の行使を不当に妨げる行為)

などをしてはいけません。

3 社員以外の者と退職交渉をしても大丈夫?

社員の退職届を受理しないなど、問題を先送りするような対応をしてはいけません。業を煮やした社員が、労働組合や弁護士に会社との交渉を依頼することがあるからです。

労働組合、弁護士、法定代理人など法令に定めのある者は、社員の代わりに退職交渉をする権限

を持っており、交渉を申し込まれたら必ず対応しなければなりません。そうなると、当事者だけなら折り合えた問題が複雑になることもあります。

なお、最近は会社に「退職したい」と言えない社員などが、弁護士や労働組合に当たらない民間の退職代行サービスを使って退職を申し出てくることがあります。ですが、こうしたサービス業者には、退職交渉をする権限はありません。あくまで社員と交渉する必要があります。

4 退職届があれば、退職理由は「自己都合退職」でいい?

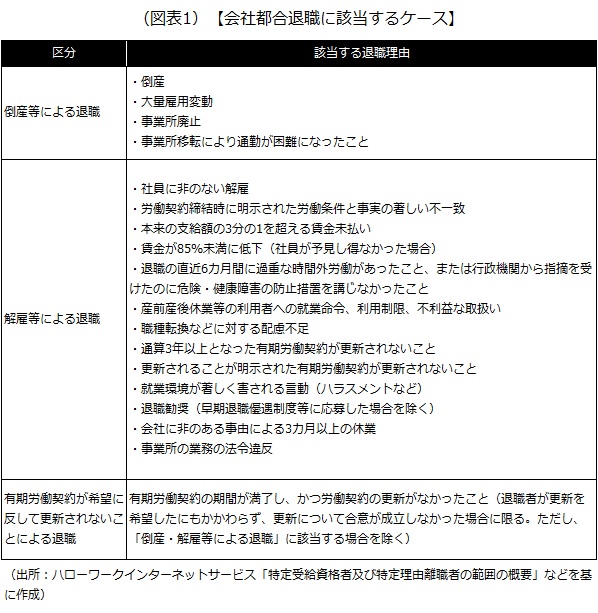

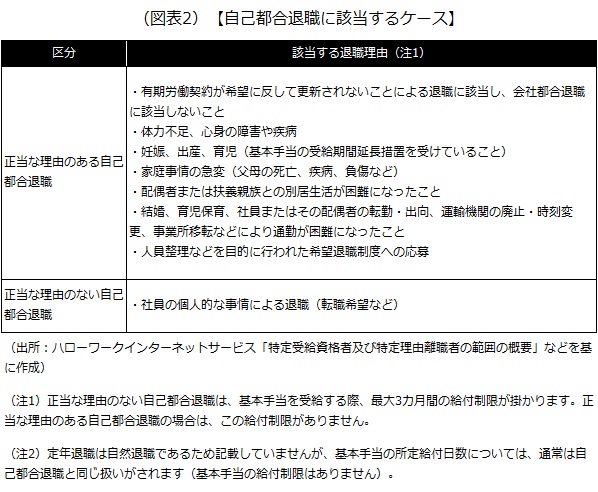

社員が離職票の交付を希望する場合、会社は管轄のハローワークに離職証明書を提出します。離職証明書には、会社都合退職か自己都合退職かを記載します。ただ、退職理由は、

- 会社都合退職:雇用保険給付が増えるなど、社員にとって好ましい

- 自己都合退職:会社に落ち度がないことを示せるなど、会社にとって好ましい

といったように双方の思いが交錯します。とはいえ、これを偽るのは問題で、たとえ「社員の雇用保険給付を増やしてあげたい」と自己都合退職を会社都合退職にした場合でも、雇用保険給付の不正受給、刑法上の詐欺罪などに当たる恐れがあります。

つまり、ありのままの状態で判断しなければならないのですが、判断が難しいケースもあります。例えば、社員が「一身上の都合により退職します」と退職届を会社に提出した場合は一般的には自己都合退職ですが、

社員が退職勧奨を受け、退職届を提出するよう促された場合などは会社都合退職

になります。また、有期労働契約が社員の希望に反して更新されない場合、

「契約を更新する」ことを示していれば会社都合退職、そうでなければ自己都合退職

になります。

ここでは、参考として会社都合退職と自己都合退職の基本的なケースを紹介します。

5 退職金の不支給・減額は認められる?

退職金の不支給・減額を行うには、合理的で社会的に相当な理由が必要です。この点、就業規則に定めがあれば、懲戒解雇する社員の退職金を不支給にしても問題ないように思えます。

ですが、過去の裁判例では、

懲戒解雇であっても、退職金を不支給とすることは、長年の勤続の功を打ち消す重大な背信行為がなければ合理的とはいえないので、減額などにとどめるべき

としたもの(東京高裁平成15年12月11日判決)もあり、注意が必要です。ちなみに、この裁判では、痴漢行為が原因で懲戒解雇された社員の退職金を不支給としたことで会社と社員が争いになり、最終的に70%の減額が妥当と判断されました。

また、会社都合退職よりも自己都合退職の場合の退職金を低くすることはよくありますが、これは、社員の定着率を高める上で合理性があると考えられており、問題となるケースは少ないようです。

6 賞与の不支給・減額は認められる?

賞与の不支給・減額を行う場合も、合理的で社会的に相当な理由が必要です。例えば、賞与支給日に在籍していない社員には賞与を支給しない「支給日在籍要件」は、合理的かつ社会的に相当であるとされています。なお、就業規則等の定めは必要です。

悩ましいのは、賞与支給日には在籍しているが、その後間もなく退職する社員です。この点について、過去の裁判例では、

- 賞与は、社員の将来への期待を込めて支給するものなので、減額自体は違法ではない

- ただ、社員の実績評価に基づいて支給するものでもあるので、大幅な減額は公序良俗に反する

としたもの(東京地裁平成8年6月28日判決)があります。ちなみに、この裁判例では、賞与を通常の82%以上減額したことで会社と社員が争いになり、最終的に減額は通常の20%までが相当と判断されました。

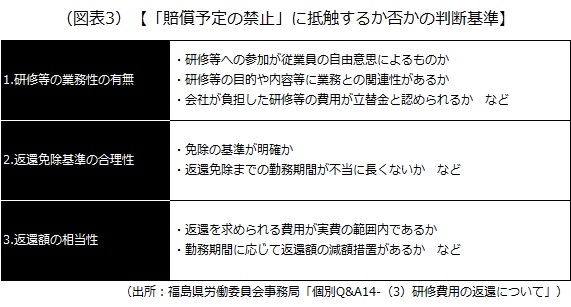

7 退職する社員に研修費用の返還を請求してもいい?

社員の資格取得の費用を補助したのに、社員が資格を取得した後に退職してしまうことがあります。会社としては、研修費用を返還してほしいところですが、例えば

就業規則等に「資格取得後○年以内に自己都合により退職する場合、研修費用の全額を返還しなければならない」といった定めをすると、労働基準法の「賠償予定の禁止」に抵触する恐れ

があるので注意が必要です。

もっとも、研修費用の返還について会社と社員が合意していれば、返還請求が認められることもあります。例えば、

研修費用をいったん会社が立て替え、資格取得後、社員が一定期間勤務した場合に、費用の返還を免除する

といった形で合意することがあります。こうした合意が「賠償予定の禁止」に抵触するか否かについては、次の3点を基に判断されます。

ちなみに、過去の裁判例では、

研修内容が業務上必要なものである場合、その費用は会社が負担すべきで、社員に請求するのは不当である

と判断されたもの(東京地裁平成10年3月17日判決)があります。

以上(2023年12月更新)

(監修 弁護士 坂東利国)

pj00306

画像:photo-ac