1 人材の見極めの重要性

このシリーズもPART.4になりました。今回は「失敗しない採用面接とは?」というテーマでお伝えします。これまでは、いかにして自社の魅力度を高めて採用候補人材を集めるか、という観点でお話ししてきましたが、今回は、候補者の人物像や適性をどうやって見抜くかという観点になります。

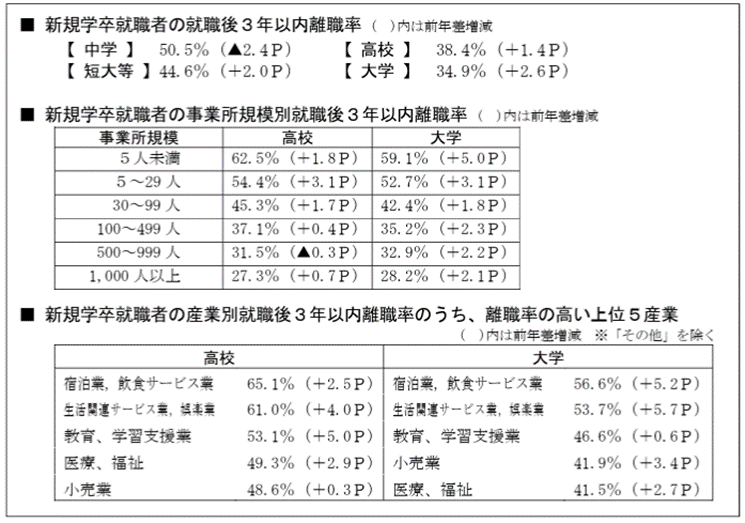

いつもお話しすることなのですが、人がいないのは困りますよね。でも、それよりも困るのは入社して半年や1年で辞められるケースです。厚生労働省が発表している令和3年3月の新規学卒者の3年以内離職率(下記参照)は高卒者で38.4%(前年から+1.4%)、大卒者34.9%(前年より+2.6%)となっており3年以内に3人に1人以上の方が離職しています。中途採用者の場合はいろんな見方があるため単純比較はできませんが、これらと同等もしくはそれ以上となっていると思われます。新卒採用、中途採用に関わらず、一旦入社した社員が短期間で退職してしまうと、それまでにかけた採用費用や勤務期間中に支払った賃金などが無駄になってしまうだけでなく、業務分担の見直しや先輩社員が新入社員の教育にかけた時間など、金額換算が難しいものまで含めると相当な損失となってしまいます。

また、さらにもっと困るのは不適格人材を採用してしまって、辞めてほしいけど辞めないケースです。日本の法律は従業員寄りのものとなっているため、会社の都合で一方的に辞めさせる(解雇する)ことは、ほぼできないに等しいものとなっています。よくアメリカ映画などで社員が社長から「You are fired!」と言われて、デスク周りの書類を段ボール箱に入れてすごすごと会社を去っていくシーンがありますが、日本ではあんなことはできません。正確に言うと、実際にできなくはないですが、後から社員から「不当解雇だ!」と訴えられると会社は負けてしまって、それまでの賃金も含めて多額のお金を支払わなくてはならなくなる(バックペイと言います)可能性が非常に高いということです。

特に、中小企業の場合、従業員数が少なくなればなるほど1名の重みが大きく、大企業であれば1人や2人不適格人材が紛れ込んでも会社全体からすればそれほど影響は大きくないですが、中小企業にとっては非常に大きなリスクと言え人材の見極めに失敗すると多額の損失を被るばかりか、不適格人材が辞めないことで他の優秀な社員の退職につながり、究極は組織が崩壊するというリスクもはらんでいると言えます。

出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

令和6年10月25日

2 見極めのための事前準備

経営者の皆さまから「どうやって人材を見極めれば良いか分からない」とか「良いと思って採用したが、実際は全然違った」などのお話をよく聞きます。確かに、30分や1時間の限られた時間の面接で人材を見極めるのは難しいですし、素晴らしい能力や相当な経験の持ち主であっても、100%正確に見抜くのは無理だと思います。しかしながら、前述の通り中小企業にとっては、その重要性は大企業に比べて非常に大きいという採用面接は極めて高難度のミッションと言えます。

ではどうすれば良いのか?まずは、事前準備をしっかりしましょうということです。PART.1でお伝えした人材要件を決めていただき、これをもとにして採用基準もしっかりと決めておきます。よって、「このような人物を採用する」逆に「このような人物は採用しない」ということを明確にしておき、面接の中でもその観点で見て基準に達しない人は決して採用しない、と腹を括ることです。人が足らない状態で、すぐにでも人が欲しい状況になると、応募のあった人の中から他の応募者と比較して一番良さそうな人を採用する、ということになりがちですが、この発想は危険です。一番良さそうであってもそれは比較論に過ぎず、自社の求める人材かどうかの観点が抜け落ちている可能性があります。あくまで自社の採用基準に照らして基準を満たしていなければ採用すべきではありません。きれいごとのように聞こえるかもしれませんが、他の応募者と比較し相対的に良いと思っても、その中に不適格人材が紛れ込んでいる可能性がないとは言い切れません。

また、準備という観点では、行き当たりばったりの採用面接ではなく、どのタイミングで誰が面接するのか?面札の際にはどういった質問をするのか?などの準備も大切です。こういった準備が不十分であればあるほど失敗につながる可能性が高まっていきます。

3 見極めのための具体論

さて、準備がしっかりできたとして、具体的に採用面接はどうすれば良いか?私が考えるポイントとしては二つあります。① できでるだけ多くの人が面接する、ということと、② 他の力も借りる、ということです。

① できるだけ多くの人が面接する

小規模企業の場合は社長のみが面接しているケースも多いと思いますし、中小企業であっても、担当者と経営者の2段階(2名)の面接としている会社が多いのではないでしょうか。これではダメだということではないのですが、多くの人の目で見ることで正確性を高めることができます。

例えば、担当者レベルの面接も1名ではなく2名以上の複数で行う。最終面接も社長だけでなく、役員全員で行うなどが考えられます。一人では気づけないことも複数の目で見る(例えば、社長がした質問に答えているタイミングでは、専務は応募者の表情やしぐさに注目するなど)と気づけることもあるかもしれません。また、採用後に配属しようと予定している部署の責任者や担当者が面接することも良いと思います。これは、人物像や適性を正確に見抜くという観点プラス採用後の育成に責任を持たせる意味もあります。面接した結果OKを出したわけですので、実際に配属されたあとの育成に対する責任感が変わってくると思います。よく聞く社員さんの愚痴で「社長(もしくは人事部)が採用する社員は使えないやつばっかりだ。もうちょっとましなやつを採用できないもんかね」みたいなことは言えなくなります。

「そんなことをしたら誰も採用できなくなる」というような反論も聞こえてきそうですが、それくらいハードルは高くして良いと思いますし、最終的な採用・不採用の決定権は経営者にありますので、そこはあらゆる要素を総合的に判断していただければ良いのです。

② 他の力も借りる

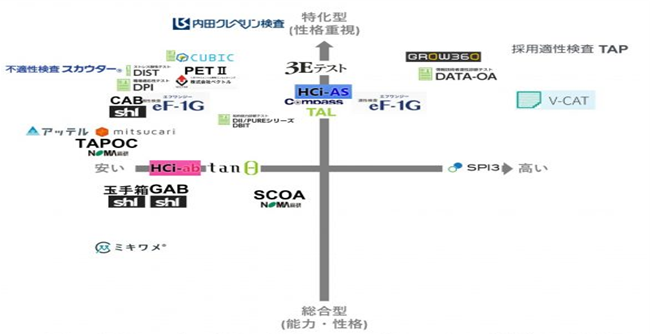

「他の力も借りる」とは、人間の判断だけでなく適性検査などもうまく活用する、という観点です。当然ながら人間の力には限界もありますし、応募者は面接の際には最上最高の自分を見せる努力をしていますので、面接だけで判断するのは危険です。よって、例えば最終面接の前に適性検査を受けていただいて、最終面接の際にはその適正検査の結果も踏まえて気になる点について質問してみる、ということを取り入れることで正確性が高まります。

世の中に適性検査はたくさんあるのですが、一つおすすめとして「不適正検査 スカウター」をご紹介します。その名の通り“不”適性検査ですので、「能力がどの程度あるか」や「職務適性があるか」というよりも“不適性”ではないかという観点の強い検査となっています。「定着しない、成長しない、頑張らない人材を見分ける業界唯一の不適性検査R」と紹介されています。

前述したとおり、不適格人材を誤って採用してしまう致命的ダメージを防ぐという効果もありますし、PART.1でご紹介しましたポータブルスキルとテクニカルスキルについて、テクニカルスキル(知識や技術)は入社後にしっかりと教育すれば良いわけですが、ポータブルスキル、思考・価値観については入社後にどうこうすることはほぼ不可能ですので、その人材のベーシックな部分で不適格ではないか、という点をこの検査で確認できる効果もあります。

実は私自身も試しに受けてみました。検査結果については自分自身で見てみて、かなり正確性が高いと感じました。検査の最後に記載されている総合的なコメントについてはほぼほぼ当たっているなという印象でしたし、「ネガティブ傾向」や「職務適性」「戦闘力」「虚偽回答の傾向」などの項目も当たっていましたし、採用・不採用に大きく影響を受けるポイントだと思いました。例えば「ネガティブ傾向」は「働く上でマイナス要因となる心理・情緒面の傾向」を測定していて数値化していますので、あまりに高い場合は採用を見送ることも考えるべきです。また、「虚偽回答の傾向」は、自分を良く見せようとして実際とは違う嘘の回答をしているとこの指標が高くなりますので、高い場合は面接での受け答えも、よりしっかりと慎重に聞いていただく必要があります。

これだけの項目が検査できて1件1,000円弱ですので、使わない手はないと思います。応募者にはメールで受験の案内を行い、応募者が回答すると瞬時にメールで会社側に回答が返ってくる仕組みとなっていますので、最終面接の前日までに受験していただければ十分に対応可能です。また、日本語以外にも英語やタイ語など8か国後に対応していますので、外国人の採用の際にも使えます。

<適性検査について>

出典:みんなの採用部

<スカウターのご紹介>

https://scouter.transition.jp/

最後に、「リファレンスチェック」という言葉をご存じでしょうか?欧米では一般的なようですが、日本でまだまだ馴染みのないものだと思います。中途採用にしか使えないものですが、簡単に言うと前職の上司や同僚に前職時代の働きぶりを確認する、というものです。「そんなことができるの?」と驚かれるかもしれませんが、当然ながら勝手にはできず本人の同意が必要です。よって、本人が同意しない場合は実施できませんが、同意しないということは「聞かれたら困ることがある」「面接で前職の実績について嘘を言っている」という可能性も考えられます。本当の円満退職というのは難しいかもしれませんが、特に大きな損害を与えたりしていなければ同意できるのではないでしょうか?

適性検査よりはコストはかかりますがリファレンスチェック専用のサービス(下記back checkのご紹介 参照)もあり、その実効性は適性検査をはるかにしのぐものだと思います。確実を期すという意味では利用を検討されてはいかがでしょうか?応募者の同意が得られて前職時代の働きぶりが確認できればかなり有効な情報だと思いますし、同意が得られない場合は、面接で話していることが本当のことばかりではない可能性を疑うべきということになります。

<back checkのご紹介>

4 まとめ

ここまで人材の見極めの重要性から具体的な面接の手法についてみてきました。いかがでしたでしょうか?すでに取り組まれていることもたくさんあったかもしれませんが、一つでも二つでも参考にしていただければ幸いです。

採用環境はこれからますます厳しくなっていきます。また、従業員数の少ない中小企業にとっては採用の失敗は会社の存続すら危うくする可能性があります。経営者は、人材採用は経営の最重要課題であるとの認識をもっていただいて取り組んでいただければと思います。

大きな会社は採用にかけられる予算もふんだんにあるのでしょうが、中小企業はそこで勝負しても勝ち目はありません。「戦わない人材採用」の観点で、今回ご紹介した取り組みは、どれも工夫次第でそんなに多額な費用をかけなくても取り組むことができます。また、社員さんと一緒に取り組むことで会社全体のモチベーションアップにもつながりますので、是非積極的に取り組んでみてください。

以上(2025年3月作成)

sj09143

画像:photo-ac