1 部下の指導からは逃げないが、反省すべき点は反省する!

2 仕事の遅い部下を注意しただけなのに「パワハラだ」と言われた……

3 何度指導しても改善しない部下にキレてしまったら、3年後に「パワハラだ」と言われた……

1 部下の指導からは逃げないが、反省すべき点は反省する!

この記事では、日本ハラスメントカウンセラー協会の顧問として、数々の会社のハラスメント対策に向き合ってきた弁護士(筆者)が、

部下から「パワハラだ」と言われた上司の事例を2つ取り上げ、対応のポイントを紹介

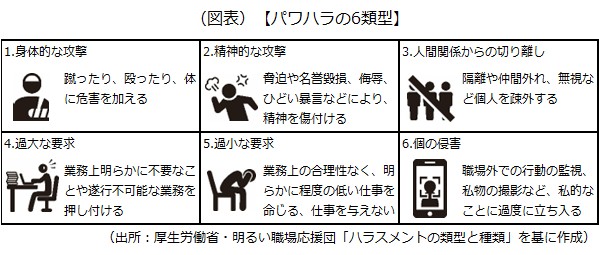

します。まず、事例に入る前に、大前提となる「パラハラの定義」を以下に明記しておきます。上司の皆さんは、この定義を確認しつつ、第2章以降の事例で「どう対応するのが望ましいのか」をご確認ください。パワハラ(パワーハラスメント)とは、

職場の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた(行き過ぎた)言動により、就業環境が害される(仕事に支障を来す)こと

です。優越的な関係の最たるものは「上司と部下」で、次の6つが一般的なパワハラの行為類型(通称:パワハラの6類型)とされています。

パワハラは許されない。これは大前提ですので、

上司は、「業務上必要かつ相当な範囲」を超えないように部下を指導する(人格を否定しない、プライベートには干渉しないなど)

ようにしなければなりません。一方、

上司が明らかに正当な指導をしているのに、部下が「それ、パワハラです!」と反論してくるケースなどもありますが、そうした場合は毅然とした態度で臨む

ことが必要です。部下の反論を恐れて指導できなくなってしまうのは、本末転倒でしょう。

そして、大切なのはこの2つの指導方針を両立することです。実際のビジネスでは、上司か部下の一方だけが悪いケースより、双方が悪いケースのほうが多いものです。ただ、指導の目的は「上司と部下、どちらが間違っているかを決めること」ではなく、「部下を成長させて、業務を円滑に進めること」ですので、上司は

「指導からは逃げないが、自分に反省すべき点があれば反省する!」

という姿勢を徹底することが大切です。

2 仕事の遅い部下を注意しただけなのに「パワハラだ」と言われた……

1)ケーススタディー

システム開発などの事業を行う会社に勤めるA課長は、「エンジニアの経験がある」ということで中途採用されたBさんを部下に迎えました。

あるとき、A課長は、Bさんが本来なら2日で終わるはずの業務に、1週間以上の時間をかけていることを知りました。A課長は、「いつまで時間をかけているんだ!」とBさんを叱りつつ、状況を確認して改善点を教え、「残りを明日までに終わらせるように」と指示しました。

しかし、Bさんが「無理な要求をしないでください。パワハラです」と反論してきたため、A課長は、カッとなって「パワハラとは何事だ!」と声を荒げてしまいました。ただ、会話の途中で「もし、自分の対応が本当にパワハラだとしたら、処分されるのでは……」と怖くなったA課長は、人事部に通報されては困ると思い、「もういいよ」と言って指導を切り上げました。

2)受け手が「不満に感じた」というだけでは、パワハラにはならない

マスコミなどの影響もあり、最近はハラスメントへの理解が不十分なまま、「叱る=パワハラ」「受け手がパワハラと感じたらパワハラ」などの誤った解釈を盾に、上司に反抗する人が少なくありません。

パワハラの定義は冒頭でお伝えした通りですが、上司の言動がパワハラに該当するかどうかは、「社会通念(平均的な労働者の感じ方)」を基準に判断します。つまり、

受け手の主観(感じ方)は重視しますが、客観的に見て上司が部下を指導する必要性があり、指導の内容も「平均的な労働者からすれば、別におかしくない」といえるレベルなのであれば、部下が不満に感じたとしても、パワハラにはならない

ということです。

ケーススタディーでは、Bさんが「無理な要求をされた=パワハラ」と感じてA課長に反抗しています。確かに、業務上明らかに不要なことや遂行不可能な業務を押し付けることは、冒頭で紹介したパワハラの6類型の「過大な要求」に当たります。

しかし、Bさんが命じられていた業務は、本来であれば2日で終わるレベルのものですから、それが1週間たっても終わっていないのであれば、注意を受けるのは仕方のないことでしょう。しかも、A課長は、業務の改善点も教えた上で、「明日までに終わらせるように」と指示しているので、Bさんが不満に感じたとしても、パワハラにはならない可能性が高いです。

A課長は、Bさんとの会話の途中で「人事部に通報されては困る」と思い、指導を切り上げてしまいましたが、パワハラでない以上、指導は続けるべきでした。

3)パワハラでなくても、「グレーゾーンの言動」には注意が必要

A課長の言動はパワハラにならない可能性が高いですが、ここで注意したいのが、

パワハラでなければ、何をやってもいいわけではない

ということです。「何が社会通念(平均的な労働者の感じ方)か」を判断するのは簡単ではなく、上司が「パワハラではない」と思っても、裁判では逆の判断になるケースがあるからです。

また、パワハラとまではいえない言動でも、例えば相手を下に見るような不適切な言動は、相手にストレスを与えることがあります。

パワハラとまではいえない不適切な言動を、筆者は「グレーゾーンの言動」

と呼んでいますが、グレーゾーンの言動にさらされ続けた人が、うつ病などになってしまうケースは一定数存在します。会社には社員が安全に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があるので、上司は部下がうつ病などにならないよう配慮しなければなりません。そして、

パワハラになる言動だけでなく、グレーゾーンの言動にも安全配慮義務違反のリスク

はあるので、「パワハラでなければOK」などと短絡的に考えるのではなく、不適切な言動があれば改善することが大切です。

ケーススタディーでは、A課長がBさんの態度に声を荒らげていました。どの程度声を荒らげたかなどにもよりますが、もしかしたら不適切な言動だったかもしれません。

4)部下の言い分を聞き、自分の考えを伝える。落ち度があるときは謝罪も忘れずに!

部下から「パワハラだ」と言われたら、まずは冷静に対応することを意識してください。昨今は厚生労働省ウェブサイトでも、

「ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。『やめてください』『私はイヤです』と、あなたの意思を伝えましょう」

などの啓発の文言が出ていますから、指導に対して部下が反論してくるのも、ある意味無理からぬことです。「そういうものだ」と諦め、次のポイントを押さえて冷静に対処しましょう。

1.まずは部下の言い分を聞く

反論する前に「まず傾聴」という意識を持ちたいところです。これは、筆者が会社のハラスメント相談窓口の担当者にお伝えしていることですが、一般的に、

ハラスメントのような深い問題についての相談は、忍耐強く傾聴し、聞き役に徹する姿勢を持つことが効果的である

といわれています。部下から「パワハラだ」と言われたときも、即座に「違う」と反論するのではなく、まず部下の言い分を聞くのが望ましいです。A課長の場合も声を荒らげるのではなく、冷静に「なぜ、パワハラだと思うの?」などと尋ねるのがよかったかもしれません。

2.自分の考えを伝えつつ、指導をする

自分の指導が業務上の必要性などに照らしてパワハラでないと考えるのであれば、そのことを冷静に部下に説明します。例えば、

「業務上の必要性があるから指導しているのだし、言い方も社会的に許容される限度を超えたものとは思わない」

といった具合です。

その上で、改めて部下を指導しますが、その際には、

行動や内容の問題点に焦点を絞り、乱暴な言い方や、相手を軽く見るような言い方、相手の人格に踏み込むような言い方(「君ってさあ、いつもこうなの?」など)は避ける

べきです。グレーゾーンの言動であっても、言われた人の多くはストレスや不満を感じます。そのときは我慢しても、ストレスを繰り返し受けることで、時間がたってからうつ病などになったと主張する人もいるからです。

3.不適切な言動があったときは謝る

自分の言動に不適切なところがあれば、その点については素直に謝ったほうがよいでしょう。「パワハラだ」と言う部下の主張を認めるのではなく、不快に感じるような言い方があればその点についてのみ謝る、限定的な陳謝をするわけです。

また、前述したように「社会通念(平均的な労働者の感じ方)」の判断は簡単ではないため、

相手が納得しなければ、人事部門などの第三者的な者に判断してもらうことになる

という覚悟は必要です。この覚悟がないと、部下の強引な態度に押し切られてしまう恐れがあります。

3 何度指導しても改善しない部下にキレてしまったら、3年後に「パワハラだ」と言われた……

1)ケーススタディー

ある会社の企画グループで働くC課長とその部下Dさん。Dさんには、「スケジュール管理が甘い」という欠点があります。例えば、Dさんに作成を指示した役員会への提出資料が、当日になっても上がってこなかったことがありました。また、新システムの開発プロジェクトを進めていて、担当者のDさんが納期直前に「間に合わない」と言ってきたこともありました。

C課長はDさんに任せっ放しではなく、細かく進捗を確認するのですが、いつ聞いても、Dさんは「大丈夫です」の一点張り。C課長は毎回、その尻拭いをさせられ、その都度Dさんに、「できないならできないと、早めに言ってくれ!」と厳しい口調で注意するのですが、Dさんは「すみません」と謝りはするものの、一向に改善が見られません。

こうした状況が続き、我慢の限界に達したC課長はとうとうキレてしまい、あるときDさんに「君は新入社員以下だ、もう任せられないよ!」「なんで分からないの、馬鹿じゃないの!」と言ってしまいました。Dさんはいつもの通り「すみません」と謝りましたが、間もなくうつ病と診断されて会社を休職。1カ月後に復職して別部署に異動しましたが、その後もうつ病は回復せず、休職と復職を繰り返すことになりました。

そして、企画グループを離れてから3年後、Dさんはハラスメント相談窓口に「C課長からパワハラを受けてうつ病になった」と通報しました。話を聞いたC課長は、3年も前のこと故に、「いつの指導?」「なぜ、今になって通報したの?」と困惑してしまいました。

2)人格否定などに当たる発言は、1回でもパワハラになると思ったほうがいい

上司の言動がパワハラと認定されるのは、

原則として問題のある言動が「何度も、継続的」に行われた場合です。ただ、頻度や継続性に関係なく、1回の言動でパワハラ(一発アウト)になるケースも存在

します。このケーススタディーのように、「新入社員以下」「馬鹿」など、名誉・人格を著しく傷つける言動をしてしまう場合がそうです。

そもそも、このケーススタディーでは、「新入社員以下」「馬鹿」発言の前に、継続的に厳しい口調での注意が続いていました。これらの言動はパワハラにはならないものだったとしても、Dさんの中では、度重なる失敗に対する焦りや指導のプレッシャーからストレスが蓄積され、「新入社員以下」「馬鹿」発言がとどめとなり、うつ病になってしまった可能性があります。

何度指導しても改善が見られないDさんに対し、C課長が一定程度強く注意すること自体は、業務上必要なことなので問題ありません。ただ、

人格否定などの発言をしてしまった場合については、指導する業務上の必要性が認められるとしても、社会通念上相当な範囲を逸脱した言動としてパワハラになる可能性が高い

です。部下に問題があったとしても、1回でもこうした言動をしてしまえば、「上司の負け」だと思ったほうがよいでしょう。

3)時間が空いたとしても、パワハラは成立する

Dさんは、企画グループを離れてから3年後に、C課長の言動がパワハラだったと訴えています。民法上、パワハラなどの不法行為に対する損害賠償請求は、

被害または加害者を知ってから3年(身体に害を与える不法行為の場合は5年)

まで認められるので、「時間が空いたからパワハラではない」という考えは通用しません。ちなみに、C課長は「なぜ、今になって通報したの?」と困惑していますが、

ハラスメントを受けていた当時は我慢していても、その不満がだんだんと大きくなって、時間を置いて爆発するケース

は珍しくありません。「新入社員以下」「馬鹿」と言われた当時のDさんは、度重なる自分の失敗に負い目を感じていたため、C課長の発言を問題視できなかったのでしょう。ですが、その後もうつ病が回復せず、休職・復職を繰り返す中で、

次第に「私がうつ病になったのは、C課長のパワハラのせいだ」と考えるようになった

可能性があります。

4)段階を踏んだ指導をし、口頭でダメなら書面やメールなどに切り替える

まずは、「人格否定などの発言は一発アウト」ということを認識した上で、冷静な指導を心掛けましょう。基本的なポイントは第2章のケーススタディーと同じ、

- まずは部下の言い分を聞く

- 自分の考えを伝えつつ、指導をする

- 不適切な言動があったときは謝る

です。

また、何度も同じような問題を起こす社員に対して、口頭での注意を繰り返すことは、場合によっては避けたほうがよいでしょう。パワハラになる・ならないの問題以前に、口頭で注意されるだけでは、自分の問題点を明確に認識できない人がいて、かえって逆効果になるケースがあるからです。

このような部下への対応は容易ではありませんが、例えば、「段階を踏んだ指導をする」という対処法があります。

- 業務中の口頭注意で改善が見られなければ、場を改めて面談する

- それでも改善が見られなければ、書面やメールなど形に残る方法で指導する

といった具合に、少しずつ強度を高めていけば、多くの人は、こちらの意図を理解して改善してくれます。

このような段階を踏んでも全く改善が見られない場合、上司が自分だけで対応しようとすると、上司自身が疲弊してしまいますし、C課長のようにキレてパワハラ事案に発展する事態にもなりかねません。このような場合は、上司自身の上席に相談するなどして、対応を検討したほうがよいでしょう。

以上(2025年5月作成)

(執筆 東京エクセル法律事務所 弁護士 坂東利国)

pj00744

画像:ChatGPT