今年10月1日、教育訓練休暇給付金がスタートします。従業員が業務に必要な知識・技術を身につけるため無給の休暇を取って学ぶ場合に、雇用保険から従業員に給付金が出る制度です。従業員が給付金を受け取るには、会社が就業規則を整備し、書類などの手続きを行わなければなりません。本稿では、教育訓練休暇給付金のしくみや、会社がやるべきことについてお伝えします。

1 無給休暇を連続30日以上

給付金の対象は、雇用保険の一般被保険者です。65歳未満で、正社員または1年以上の雇用が見込まれるパート従業員が該当します。就業規則等に基づき、会社からの業務命令ではなく本人が自発的に希望し、連続30日以上、教育訓練を受けるため無給の休暇を取ることが条件です。

教育訓練にあてはまるのは、①学校教育法に基づく大学、大学院、専修学校等での勉強、②教育訓練給付金の指定講座を行う法人が提供する教育訓練等、③司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得など職業安定局長が定めるもの――です。

さらに、①休暇開始前2年間に12か月以上、雇用保険の被保険者期間がある、②休暇開始前に5年以上、雇用保険の加入期間がある――という要件もクリアする必要があります。

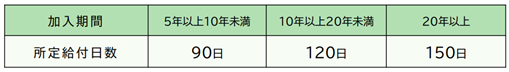

給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて異なります。給付金の日額は原則、休暇開始前6か月の賃金日額に応じて計算されます。

○給付日数

○支給額のイメージ

※給付月額は、給付金の日額×30日

2 就業規則等を整備

従業員が教育訓練休暇給付金を受け取るためには、まず、会社が、教育訓練休暇について就業規則や労働協約などに定め、従業員に周知する必要があります。規定する内容は、対象となる教育訓練、休暇の長さ、休暇取得の手続きのほか、休暇を与える対象者に勤続年数などの基準を設けるか、休暇を賞与や退職金の算定期間に入れるかなどです。

厚生労働省は、規程例をパンフレットで公表しています。ハローワークや、各都道府県の働き方改革推進支援センターでも相談に応じています。

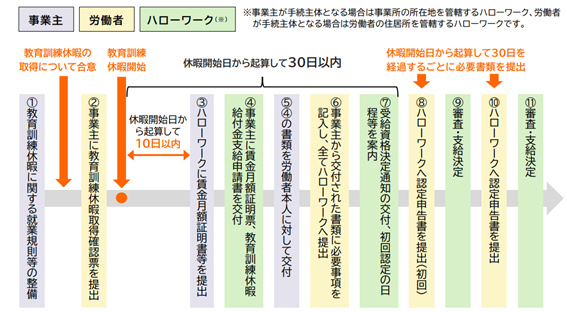

○手続きの流れ

就業規則に基づき、従業員から教育訓練休暇を取りたいと申し出があったら、会社と従業員の間で休暇を取ることについて合意します。会社は合意後、従業員から提出された教育訓練休暇取得確認票に必要事項を記載し、休暇開始日から起算して10日以内に賃金月額証明書を作り、管轄のハローワークに提出しなければなりません。その際、教育訓練休暇が定められた就業規則等、賃金台帳、出勤簿の写しも添付します。

ハローワークから、賃金月額証明書、教育訓練休暇給付金支給申請書が交付されたら、速やかに従業員に渡してください。一連の流れは、離職票の交付手続きに似ています。

教育訓練に専念してもらうため、教育訓練休暇中に、会社が出勤を求めることはできません。また、解雇や雇止め、休業を予定している従業員は、教育訓練休暇給付金の支給対象にならないので、注意してください。

3 さいごに

教育訓練休暇を導入するかどうかは、各企業の裁量に任されています。さらに、教育訓練休暇給付金は、就業規則等に基づき会社と従業員が合意したうえで休暇を取ることが前提となっています。会社が休暇取得を拒み、合意しなければ、給付金は支給されません。

人員体制や繁忙の状況によっては、教育訓練休暇を導入するのが難しいケースもあるでしょう。無給とはいえ、連続30日以上の休暇を与えるのは、中小企業にとってハードルが高そうです。その一方で、従業員のスキルアップや資格取得を後押しする手段として、この給付金の活用を前向きに検討してみるのもよいでしょう。

※図表はすべて、厚生労働省のパンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」より

※本内容は2025年8月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

sj09156

画像:photo-ac