1 会社に悪意がなくても、労働条件の勘違いは起きる

2 (ポイント1)法律で決められた労働条件は必ず明示する

3 (ポイント2)労働条件の解像度を今よりもう1段階上げる

4 (ポイント3)ネガティブな情報も正直に伝える

1 会社に悪意がなくても、労働条件の勘違いは起きる

せっかく入社した社員と、労働条件をめぐってトラブルになることがあります。例えば、

- 賃金の金額が、募集時に聞いていた条件よりも低い

- 業務内容に魅力を感じて応募したのに、その業務をほとんどやらせてもらえない

- 休暇制度自体は充実しているのに、申請しても取得を認めてもらえない

などです。

しかも、こうしたすれ違いは、「会社側の説明不足で、求職者が労働条件を自分に都合よく解釈してしまう」「福利厚生などの情報は正しいが、実際は業務が忙しくてほとんど利用できない」など、会社に悪意がない状況で起きるケースがあります。

この記事では、こうした社員とのすれ違いを防ぐためのポイントとして次の3つを紹介します。

- 法律で決められた労働条件は必ず明示する

- 労働条件の解像度を今よりもう1段階上げる

- ネガティブな情報も正直に伝える

2 (ポイント1)法律で決められた労働条件は必ず明示する

通常、会社が求職者に労働条件を明示するタイミングは2回、

- 社員を募集する際(職業安定法)

- 社員として採用する際(労働基準法、パートタイム・有期雇用労働法)

です。それぞれ明示すべき労働条件が決まっており、必ず求職者に伝えなければなりません。

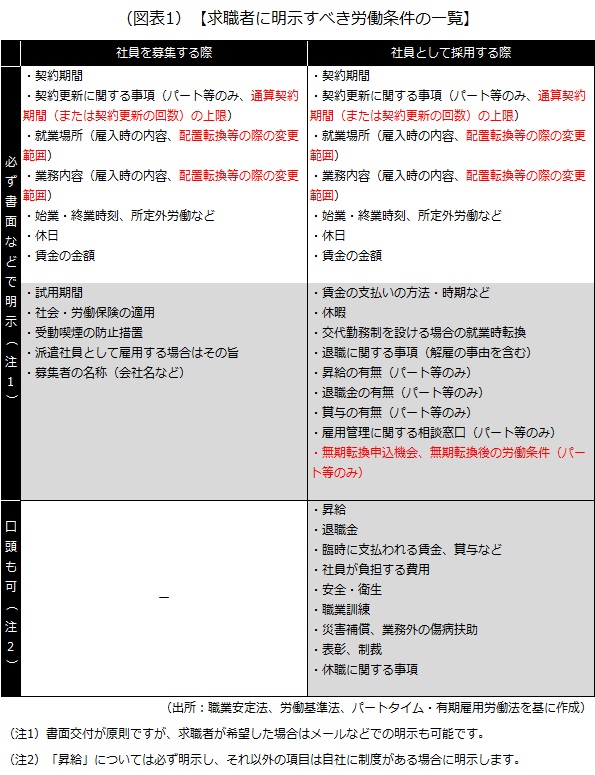

具体的に明示すべき内容をまとめたのが、図表1です。グレー部分が「社員を募集する際と、社員として採用する際とで内容が異なる事項」、赤字部分が「2024年4月1日から明示が義務付けられるようになった事項」です。労働基準法施行規則の改正により、2024年4月1日からは

- (募集・採用する際)就業場所、業務内容の「変更範囲」

- (募集・採用する際)契約更新の「更新上限」

- (採用する際のみ)パート等の「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」

の明示が義務付けられているので注意が必要です。

もしも募集時から労働条件が変わったら、そのときは速やかに変更内容を求職者に明示しなければなりません。社員として採用する前に書面で新しい労働条件を明示するのが原則ですが、求職者が希望した場合はメールなどでの明示も可能です。

3 (ポイント2)労働条件の解像度を今よりもう1段階上げる

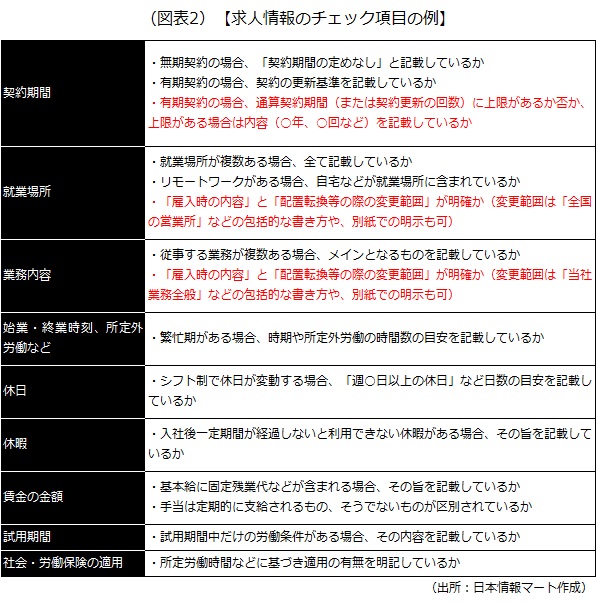

労働条件の内容が曖昧だと、求職者に誤解を与えてしまいます。例えば、求人票に「基本給は月30万円」と記載していて、求職者が「賃金が高い」と思って応募したら、その中に手当や固定残業代が含まれていた、というのはよくあるケースです。

細かく書きすぎると文字数が増えて逆に伝わりにくくなりますが、「労働条件の解像度を今よりもう1段階上げる」という意識を持つことは大切です。例えば、「社員を募集する際に明示する労働条件」であれば、次のような点をチェックしてみてください。なお、赤字部分は、前述した労働基準法施行規則の改正により、2024年4月1日から注意が必要になった事項です。

4 (ポイント3)ネガティブな情報も正直に伝える

条件と実態に乖離(かいり)があるような場合でも、それをしっかり伝えましょう。例えば、

- 休暇制度が就業規則で定められ、求人情報でも正しく明示されている

- しかし、実際は業務が忙しく、なかなか休暇を取得できない

といったケースです。

こうしたネガティブな情報は、「嘘はついていないから、まぁいいだろう」と積極的に伝えないケースが多いですが、求職者が入社後に実態を知ったら幻滅して退職してしまうかもしれませんし、「あの会社はブラック企業だ」などとSNSに書き込まれる恐れもあります。

また、入社前に会社のネガティブなことも含めて情報を開示しておくことで、入社後の現実とのギャップを抑えることができ、早期退職の回避や定着率の向上の効果が期待できます。

ですから、ネガティブな情報も正直に求職者に伝えましょう。もしも面接などで求職者から「年次有給休暇の取得状況」について質問されたら、

「今の取得日数は1人当たり平均で年5日だけど、来年度には年7日に引き上げられるよう、計画的付与制度(注)を導入する予定なんだ」

といった具合に、自社の現状と改善に向けた方針を正しく伝え、その上で納得して入社してくれる人を採用するようにするのです。

(注)年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分について、会社が取得時季を決めて計画的に割り振る制度です(労使協定の締結が必要)。

以上(2025年2月更新)

(監修 弁護士 田島直明)

pj00315

画像:Rummy & Rummy-Adobe Stock