書いてあること

- 主な読者:建設・土木業、製造業、運送・物流業、警備業、商業、農業等の会社経営者および役員、管理職、人事・労務担当者

- 課題:熱中症は、症例によっては急速に進行し、重症化することがあります。従って、作業者の体調不良を早期に把握し、適切な処置を施すことが必要であり、管理者や作業者全員が日頃から正しい応急処置方法を身につけておくことが重要です。

- 解決策:重症の場合は救急車を呼ぶことはもとより、現場ですぐに体を冷やし始めることが必要です。また、熱中症の発症は個人差が大きく、自覚症状が出たときには手遅れになりやすいため、作業者の体調不良を早期に把握することが重要です。そのためには、人による労務管理だけではなく、IoTウェアラブルデバイスによる管理ツールを導入することも有効です。

1 作業者の体調不良を示す「危険信号」を見落とさない!

近年の夏の暑さは当たり前を通り越して、“猛暑が普通”と思われるような気候となってきています。とくに、今夏(6~8月)は、「太平洋高気圧(夏の高気圧)の北側への張り出しが強い」とみられており、暑さは厳しく、そして長い期間、猛暑になる可能性が高いと予報されています。

そのような猛暑において気を付けなければならないのが、熱中症。軽症のうちは体温が上がらないことがあるため、熱中症に気付きにくく、そのまま放置している間に重症化して、死に至ることもあります。軽症の段階で早期に対応することが重要です。

作業者の体調をよく観察し、不調のサインを見落とさないことが大切です。

<こんな症状がでたら危険信号です!>

- めまい・立ちくらみや失神(熱失神)

熱中症の代表的な初期症状です。暑さによって上昇した体温を下げようとして血管が拡がるため、血圧が下がり、脳への血液の量が減少します。そのため、顔面から血の気が失せて、めまいや立ちくらみ、場合によっては、一時的に失神することがあります。このような症状は、単独で発症することは少なく、多くは頭痛や吐き気・嘔吐、全身の倦怠感等を伴います。

めまいや立ちくらみ等の軽症の段階で熱中症を疑い、水分補給や休憩するなどの対応を行いましょう。

- 筋肉痛や筋肉の硬直・けいれん(熱けいれん)

「手足のしびれ」や「足がつる(こむら返り)」、「足がぴくぴくする」などの症状がある場合は、熱けいれんを疑いましょう。意識ははっきりしていることが多く、必ずしも体温上昇を伴うわけではありません。

- 大量の発汗、逆にまったく汗をかかない

熱中症の初期は、体温を下げるために汗をかきますが、体内の水分が失われると、それ以上汗をかくことができなくなります。汗のかきかたに異常がある場合には、熱中症にかかっている可能性があります。

- 高い体温

汗をかかなくなると、体温が上昇します。熱中症が重症化すると、40℃超の高熱が見られることがあり、「熱射病」と呼ばれる状態に陥ることがあります。

- 意識障害(応答が異常である、呼びかけに反応がない等)

おかしな応答や声を掛けても反応しない。また、歩行できないなどの異常がみられる場合は、重度の熱中症にかかっています。躊躇なく救急車を呼ぶことが必要です。

- 水分補給ができない

自分で水分補給できない場合は、危険な状態です。無理に水分を口から飲ませることはやめて、すぐに医療機関を受診しましょう。

2 熱中症疑い時の応急処置

熱中症は「非労作性熱中症」と「労作性熱中症」 に大別できます。これらの基本的な症状は同じですが、発症環境と症状の進行時間に大きな違いがあります。

工事現場や製造現場等で労働されている作業者が発症する熱中症は「労作性熱中症」に該当し、「非労作性熱中症」に比べて、その症状の進行時間は早く、数時間のうちに悪化するため、身体に大きな異変が起きてから気付くことも多く、救命のためにも適切な対処方法を身に付けておくことが重要です。

- 非労作性熱中症:

基本的に気温の高い室内などの暑い環境で長時間生活していると発症し、症状は数日間かけてゆっくりと進行します。

- 労作性熱中症:

暑い環境に加えて、過度な作業や運動に伴うもので、作業をしている労働者に多く発症しています。

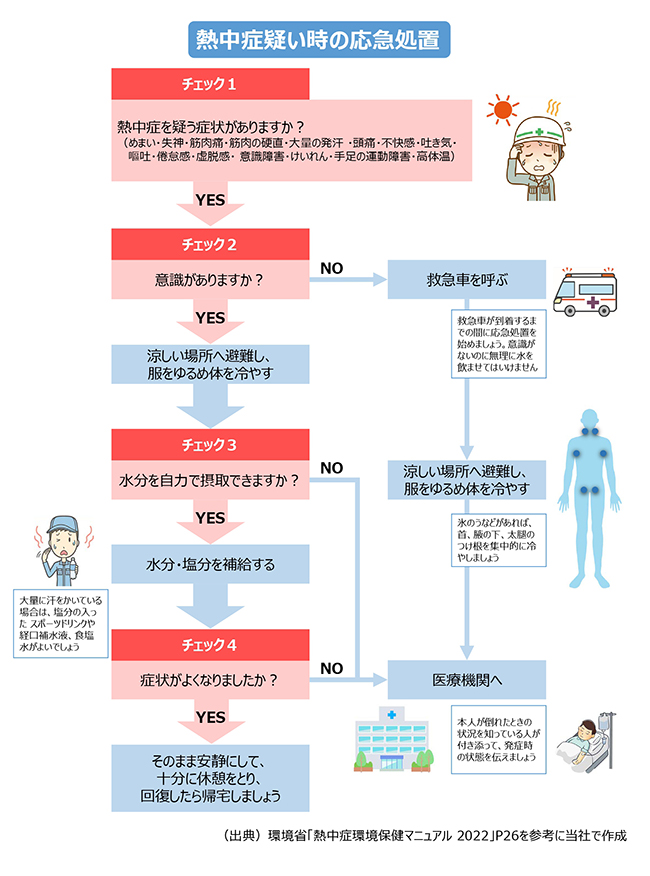

「熱中症疑い時の応急処置」を次図に示していますので、参考にしてください。

重症の場合は、救急車を待たずに現場ですぐに体を冷やし始める

熱中症による重症者を救命できるかどうかは、いかに早く体温を下げることができるかにかかっています。何らかの意識障害が認められるような場合は、救急車を要請することが必要ですが、その到着前から、冷却を開始することが必要です。

体温が高く、意識障害が認められるような場合は、全身を氷水(冷水)に浸ける「氷水浴/冷水浴法」が最も体温の低下効果が高く、救命につながることが知られていますが、医師の管理下において、直腸温を継続的にモニターできる人的・物的環境が整った状況で実施する必要があります。そのような環境でない場合には、水道につないだホースで全身に水をかけ続ける「水道水散布法」が推奨されます。

どこを冷やすのが効果的か?

体表近くに太い静脈がある場所は、大量の血液がゆっくり体内に戻っていく場所のため、その箇所を冷やすのが最も効果的です。

具体的には、頚部の両側、腋の下、足の付け根の前面(鼠径部)等です。そこに保冷剤や氷枕(なければ自販機で買った冷えたペットボトルやかち割り氷)をタオルでくるんで当て、皮膚を通して静脈血を冷やし、結果として体内を冷やすことができます。冷やした水分(経口補水液)を摂らせることは、体内から体を冷やすとともに水分補給にもなります。

また、濡れタオルを体にあて、扇風機やうちわ等で風を当て、水を蒸発させて体を冷やす方法もあります。

3 IoTデバイスを活用した熱中症予防の管理ツール

前項のとおり、熱中症を予防するためには、作業者の体調不良を早期に察知して、適切な対応を図ることが大切ですが、単独での作業や逆に作業者が多い作業場等では、作業者の体調を観察することにも限界があります。そこで今回は、IoTデバイスを活用した熱中症予防に有効な管理ツールとして多くの企業で採用されている「みまもりふくろう」をご紹介します。

【労務/熱中症管理サービス】 みまもりふくろう

リストバンド型デバイスにより作業者の脈拍と位置情報をリアルタイムに計測し、企業の労務管理と熱中症対策をサポートするウェアラブルIoTサービスです。

熱中症の発症は深部体温(直腸温)との相関が高いことが一般的に知られていますが、専門家によれば、その深部体温と脈拍との間にも相関性があるとされています。

「みまもりふくろう」はこの原理を利用して、脈拍を計測することで、着用者の熱中症を予防する管理ツールです。作業者の脈拍をリアルタイムに計測し、熱ストレスによる危険度が高まると、作業者本人や管理者にアラートメールを通知するため、新たな熱中症予防の管理ツールとして大きな注目を集めており、管理者にとっての労務管理支援ツールとしても魅力的と考えられます。

この「みまもりふくろう」の特長は以下のとおりです。

「みまもりふくろう」の5つの特長

- 個々の体調を考慮したアラート

危険度が高まるとアラート通知されるため、客観的なデータを元に休憩が必要なタイミングを把握できる。

- アラート基準値はAIが自動設定

AIが学習し、個人に最適な値へと自動修正するため、使うことで精度が向上する。

- GPS機能で位置情報の把握が可能

夜間や1人作業中に異常が発生しても早期に発見し、作業員を守ることができる。

- 多彩なダッシュボード機能で現場管理を支援

取得したデータを元に、様々なレポート抽出が可能。とくに危険度が高い作業者や作業内容を把握し、職場内での相互理解を深めることができる。

- 低価格で導入しやすい

デバイス1個あたり13,000 円(税別)、月額料金2,000円(税別)から利用できる。ただし、デバイス10個以下の場合の月額料金は20,000円(税別)。最低利用期間は3ヵ月。

とくに導入費用に関しては、デバイス費用以外のシステム構築費用等が不要なため、低価格でのサービス提供を実現しているほか、夏場の3か月間だけというような期間利用も可能なため、導入しやすいサービスとなっています。

作業員が高齢化するなど、労働安全管理がより難しくなる中、管理者の責任は年々増え、安全配慮義務違反を問われる事例も増加してきています。このような状況下で、作業者だけでなく、管理者を守ることを目的としたサービスは、今後ますます重要視されていくものと考えられます。

新時代の熱中症対策、また労務管理ツールとして、作業者の個人差を踏まえて熱中症管理ができる他にない機能を有した「みまもりふくろう」の採用を検討してみてはいかがでしょうか。

詳細なサービス内容や料金等は上記のWebサイトから確認可能です。

【参考文献】

- 気象庁「暖候期予報(令和4年2月25日発表)の解説」

- 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」

- 環境省「熱中症環境保健マニュアル 2022」(令和4年3月改訂)

- 前田俊輔・伊達豊他「暑熱環境下における漸増負荷運動時の深部体温と生理情報との関連」日本生理人類学会誌 Vol.23,No.4 2018, 11

sj09041

画像:作成者-Adobe Stock

以上(2022年6月)