1 「熱中症」対策を講じよう

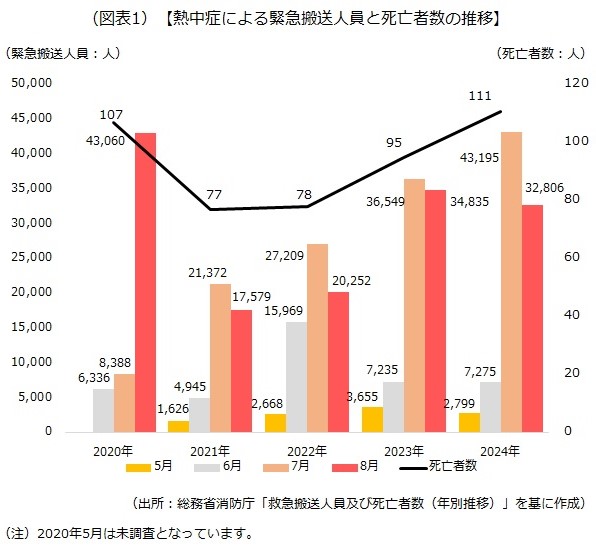

例年、熱中症で救急搬送される人数は5月ごろから徐々に増え始め、7月から8月にピークを迎えます。総務省消防庁「救急搬送人員及び死亡者数(年別推移)」によると、2024年7月に救急搬送された人数は4万3195人、5月から9月の累計では9万7578人となっています。

2025年2月時点の気象庁「全国の季節予報」によると、

2025年の6月から8月の東日本の平均気温は、70%の確率で平年以上、北日本・西日本でも、60%の確率で平年以上になる

予想です。

外の現場で稼働する社員はもちろん、通勤時やオフィスにいる社員にも、熱中症のリスクは付き纏います。また、2024年は10月に入っても東京都心で気温が30度を超える日があり、熱中症対策が必要な期間も、年々長期化しているといえます。

なお、2025年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、会社に対し、

- 作業者に熱中症の自覚症状があるときや、作業者が熱中症の疑いがある同僚などを発見したときは、会社にその旨を報告させるよう体制を整え、周知すること

- 熱中症のリスクがある作業を行う場合、あらかじめ作業場ごとに、症状の悪化を防ぐための措置やその手順を定め、周知すること(体を冷やす、医師の診察を受けさせるなど)

が義務付けられます。違反した場合、労働安全衛生法により、

6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

の対象になります。

職場の熱中症対策は、早めに手を打つことが大切です。手始めとして、この記事で具体的な症状と熱中症になりやすい条件を確認していきましょう!

2 熱中症はどのような状態なのか?

熱中症の定義は、次の通りです。

体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)の減少や血液の流れが滞るなどして、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされたりすることにより発症する障害の総称(環境省「熱中症環境保健マニュアル」)

暑い場所などで作業をし続けると、体内で熱が発生して体温が上昇します。通常は体温調節機能が働き、汗をかいて熱を体外に逃がすことで体温が下がりますが、体内の水分や塩分のバランスが崩れると、体温調節機能が働きません。その結果、体温が下がらず熱中症になることがあります。

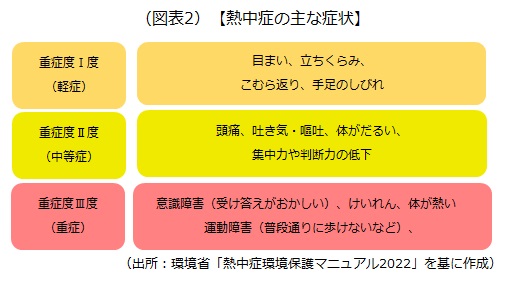

熱中症の主な症状とその程度は、次の通りです。

熱中症は軽症の場合、目まいや立ちくらみなどの軽度な症状で済むこともあります。しかし、重症化すると意識障害などを引き起こし、最悪のケースでは死に至ることもあります。そのため、いち早く症状に気付き、重症化する前に対処することが重要です。

3 どんな人が熱中症になりやすい?

同じ環境で同じ作業をしていても、個人の体質、普段の生活習慣、その日の体調など、熱中症のなりやすさは人によって違います。

例えば、寝不足や食欲不振などで体調が優れない、下痢や二日酔いなどで脱水症状気味といったときには、特に注意が必要です。また、肥満の人や、運動習慣がなく体力や持久力のない人も、熱中症になりやすいとされています。

その他、高齢者や持病のある人、体に障害のある人、(日焼けを防ぐために)暑い中でも厚手の長袖を着ている人なども、注意が必要です。

普段からマスクを着用している人も注意が必要です。特に高温多湿の状況でマスクを着用していると、皮膚からの熱が逃げにくくなったり、喉が渇いていることに気付かなかったりすることから、体温調節がしづらく、熱中症になるリスクが高いとされています。

4 高温多湿でなくても熱中症になりやすい環境は?

熱中症になりやすい環境としては、

- 風が弱い

- 日差しが強い

- 急に暑くなった日

- 熱帯夜の翌日

- 照り返しが強い場所

- 熱波が襲来するとき

などが挙げられます。

空調が効いたオフィスであっても、熱が発生するサーバーや複合機などの業務機器が近くにある場所で作業するときには、注意が必要です。

また、テレワークの場合、電話やウェブ会議の音声を聞き取りやすくしたり、仕事に集中したりするためにドアや窓を閉め切ることがあります。作業する場所にエアコンがないという人もいますので、長時間作業し続けることを避けて、適度に休憩を取るように促しましょう。

以上(2025年6月更新)

pj00292

画像:Lamyai-shutterstock