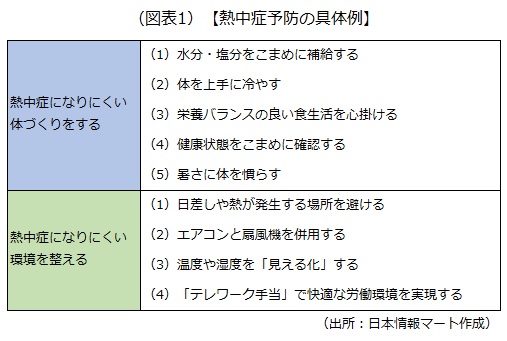

1 「熱中症」予防の基本は体づくりと外部環境の整備

2 体づくりの工夫(1)水分・塩分をこまめに補給する

3 体づくりの工夫(2)水分・体を上手に冷やす

4 体づくりの工夫(3)栄養バランスの良い食生活を心掛ける

5 体づくりの工夫(4)健康状態をこまめに確認する

6 体づくりの工夫(5)暑さに体を慣らす

7 環境を整える工夫(1)日差しや熱が発生する場所を避ける

8 環境を整える工夫(2)エアコンと扇風機を併用する

9 環境を整える工夫(3)温度や湿度を「見える化」する

10 環境を整える工夫(4)「テレワーク手当」で快適な労働環境を実現する

11 もし、社員が熱中症になってしまったら……?

参考:熱中症予防対策に役立つチェックリスト

1 「熱中症」予防の基本は体づくりと外部環境の整備

熱中症になりやすいケースとして挙げられるのは、「高温多湿な場所に長時間いる」という典型的なものに限ったことではありません。例えば、寝不足や食欲不振などで体調が優れない、下痢や二日酔いなどで脱水症状気味といった体調不良の場合も、熱中症になるリスクが高いとされています。

そのため、熱中症の予防には、

- 熱中症になりにくい体づくりをすること

- 外部環境を整えること

の両方に気を使うことが重要です。この2つに分類して熱中症対策のポイントを整理すると、図表1のようになります。

2025年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、会社に対し、

- 作業者に熱中症の自覚症状があるときや、作業者が熱中症の疑いがある同僚などを発見したときは、会社にその旨を報告させるよう体制を整え、周知すること

- 熱中症のリスクがある作業を行う場合、あらかじめ作業場ごとに、症状の悪化を防ぐための措置やその手順を定め、周知すること(体を冷やす、医師の診察を受けさせるなど)

が義務付けられるようになります。違反した場合、労働安全衛生法により、

6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

の対象になります。今年からは例年以上に熱中症対策を徹底して、夏場の業務に取り掛かりましょう!

2 体づくりの工夫(1)水分・塩分をこまめに補給する

熱中症の予防において最も基本的な対策は、水分・塩分の補給です。

そもそも熱中症とは、「体内の水分や塩分(ナトリウムなど)の減少や血液の流れが滞るなどして、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされたりすることにより発症する障害の総称(環境省「熱中症環境保健マニュアル」)」のこと。気温が高くなり汗を大量にかくと、水分とともに塩分やミネラルも失われてしまうため、

ただ水分を補給するのではなく、スポーツドリンクや食塩水などで塩分も一緒に補給することが重要

になってきます。もちろんこれは、熱中症の症状が疑われるときの対処法としても重要です。

また、状況(マスクをしているなど)によっては喉の渇きを感じにくく、気付かないうちに脱水症状になってしまう恐れもあります。そのため、夏はたとえ喉が渇いていないとしてもこまめに水分補給をし、同時に塩分も摂取することが大切です。屋外でたくさんの汗をかく作業に従事する社員には、塩あめや塩分タブレットなどを携行させることを促してもよいでしょう。

3 体づくりの工夫(2)水分・体を上手に冷やす

顧客訪問でスーツの着用が必要なケースなどを除き、

業務内容によっては、暑さをしのぎやすい軽装での勤務を認める

とよいでしょう。具体的には、

- ノーネクタイ・ノージャケット

- 半袖シャツ・ポロシャツ

- スニーカー

などの着用を許可することが考えられます。いわゆる「クールビズ」です。

また、オフィス内では扇子やうちわ、携帯型扇風機などで風を起こして体を冷やすのも効果的です。屋外での作業現場では、送風機が内蔵されているヘルメットや作業着を着用するという手も考えられます。

4 体づくりの工夫(3)栄養バランスの良い食生活を心掛ける

熱中症予防には食生活への配慮も必要です。夏場は食欲が落ちるため、冷たく口当たりの良いものばかりを食べがちです。例えば、そうめんやうどんなどの麺類、アイスクリームやゼリーなどのデザート類、炭酸ジュースなどがそうです。

ただ、これらの食品は、糖質を多く含んでいます。糖質は体にとって重要な栄養素の1つですが、一方で

ビタミンB1を一緒に摂取しないと代謝が上手くいかず、エネルギーを作り出すことができない

という問題があります。エネルギーが不足すると体力が落ちて、いわゆる「夏バテ」状態になり、さらに食欲が落ちて糖質ばかりを摂取するようになるという悪循環に陥る恐れがあります。

食生活の乱れから体調を崩したり、夏バテで体力を失ったりすると、もちろん熱中症になるリスクも高まります。社員にも栄養バランスの良い食生活を促しましょう。

ちなみに、ビタミンB1を多く含んでいる身近な食材としては、

- 豚肉

- 大豆

- 玄米

- ほうれん草

などが挙げられます。昼食を買うときなどにうまく取り入れると、熱中症対策に効果的です。

5 体づくりの工夫(4)健康状態をこまめに確認する

体調の悪そうな社員には、積極的に声を掛けるよう心掛けましょう。前述した通り、2025年6月1日からは、熱中症の疑いがある社員がいたら会社に報告するよう、社内体制を整えることが義務になります。

熱中症の症状は、

軽度であれば目まいや立ちくらみなど、ちょっとした体調不良と区別が付かない

場合があるので、症状が進行する前に対処することが大切です。

経営者や管理職は、元気がなかったり、顔色が悪かったりする社員に対して、周囲が気遣う職場づくりを心掛けましょう。テレワーク中の社員に対しても、ウェブ会議システムなどを使って積極的に声掛けすることが効果的です。

6 体づくりの工夫(5)暑さに体を慣らす

体を冷やして暑さを感じにくくするだけでなく、「暑熱順化(しょねつじゅんか)」によって暑さに体を慣らすことも、熱中症予防に効果があります。

暑熱順化とは、時間をかけながら暑さへの耐性をつけていくアプローチ

です。ジョギングなどの軽い運動や、湯船に漬かる入浴などによって意識して汗をかくようにすると、本格的に暑くなる前から暑さに強い体づくりにつながります。朝礼などの機会に、経営者が社員に勧めてもよいでしょう。

暑熱順化の方法は、こちらの記事をご覧ください。

7 環境を整える工夫(1)日差しや熱が発生する場所を避ける

次に、熱中症対策に有効な「環境を整える工夫」について、ポイントを4つに絞って紹介していきます。

まずは、オフィス内でできる対策として、

日差しをカーテンで遮ったり、背の高い観葉植物を窓際に置いたりして暑さをしのぐ

ことが挙げられます。エアコンの温度を低く設定していても、窓際などは日が当たるため、他の場所より気温が高くなりがちです。

また、

サーバールームなど、熱が発生する業務機器がある場所では、熱を遮る遮蔽物を設置する

のも効果的です。日差しを避けられない屋外での業務が発生する場合は、比較的涼しい午前中や夕方に、作業を集中して行うことも検討しましょう。

8 環境を整える工夫(2)エアコンと扇風機を併用する

空調をエアコンだけに頼ると、冷気が特定の場所に滞留しがちになり、室内の過ごしやすさに差が生まれてしまいます。そんなときは、

扇風機やサーキュレーター(空気を循環させるための機器)を活用して、冷気を循環

させると、冷気が室内に満遍なく行き渡ります。また、窓を開けて換気する際にも、扇風機やサーキュレーターを外に向けて使えば、効率良く換気をすることができます。

なお、エアコンは夏になると購入や修理の依頼が混み合い、暑さが本格化する時期にエアコンが使えない場合があります。そのため、オフィスや自宅のエアコンは早めにクリーニングや試運転を行い、不具合がないか確認しておくようにしましょう。

9 環境を整える工夫(3)温度や湿度を「見える化」する

また、

温度計や湿度計、暑さの指数を調べる測定器などを用意し、熱中症の危険度を把握できるようにする

ことも、対策の1つとして挙げられます。

屋外での業務が発生する場合、熱中症の危険度が高まるとブザーで通知する携帯型熱中症計や、発汗量から熱中症の予兆を検知するウエアラブル端末(身に着けられる端末)などの導入を検討してもよいでしょう。

10 環境を整える工夫(4)「テレワーク手当」で快適な労働環境を実現する

テレワークをする社員の中には、部屋にエアコンがない人もいます。また、光熱費がかさむことから、エアコンの使用を控えている社員もいるでしょう。

しかし、十分な空調設備のない中で作業を続けると、熱中症のリスクが高まります。そこで、

「テレワーク手当」を支給して、熱中症になりにくい環境の実現を支援する

ことも1つの手です。テレワーク手当の金額は職場によって様々ですが、一般的な相場は月額数千円程度です。

自宅から会社までの距離が離れている場合、通勤中に熱中症になってしまう恐れもあります。猛暑が予想される日にはテレワークを推奨して、日割りでテレワーク手当を支給するなど、柔軟な対応を心がけましょう。

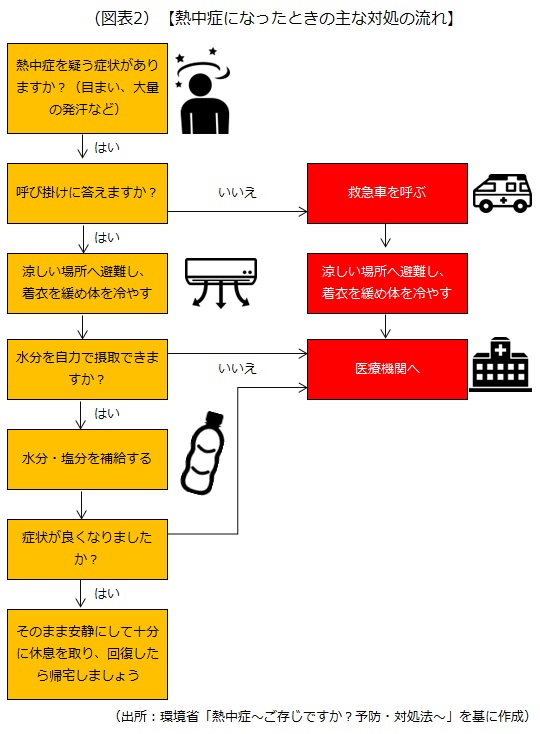

11 もし、社員が熱中症になってしまったら……?

社員が熱中症になった場合、適切かつ迅速に対処しなければなりません。必要に応じて救急車の出動を要請、もしくは医療機関へ搬送します。主な流れは図表2の通りです。

熱中症が疑わしい場合、涼しい場所へ移動させて着衣を緩め、頸(けい)部、わきの下、足の付け根などを中心に体を冷やします。もし、「呼び掛けに答えない」「水分を自力で摂取できない」「症状が一向に改善しない」などの場合、すぐに救急車の出動を要請、もしくは医療機関に搬送します。

いざというときに迅速な対応が取れるよう、上記の対処の流れ、搬送先になる病院の所在地や連絡先をあらかじめ社内に周知しておきましょう。テレワークをする社員には、熱中症になった際に受診できる最寄りの病院を確認するように促し、必要に応じて緊急連絡網(本人および家族の緊急連絡先)を整備しておくことも大切です。

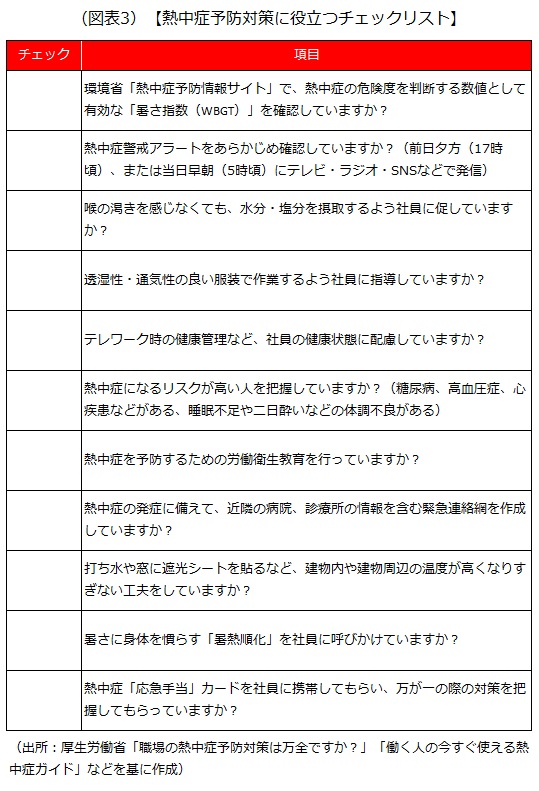

参考:熱中症予防対策に役立つチェックリスト

図表3は厚生労働省「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」を基に、熱中症予防対策として確認しておきたい事項をまとめたものです。オフィスだけではなく、在宅勤務における熱中症対策としても有効です。

以上(2025年6月更新)

pj00391

画像:photo-ac