1 原則:社員に全額の損害賠償を請求することはできない

会社には、様々なバックグラウンドを持つ人間が集まっています。ですから、社員が業務中にミスをすることも当然想定されます。ただ、なかには「看過しにくい重大なミスをする社員」などもいて、そうした社員に対し、「損害賠償を請求できないか?」と考える経営者がいても不思議ではありません。

しかし、まず理解しておくべきことは、

社員に全額の賠償を請求することは原則としてできない

ということです。一口にミスといっても、同じミスを何度も繰り返しているのか、取引先の信用を失うほどのミスなのかなどによって判断が変わります。そのため、

- 社員に対する損害賠償請求に関する基本的な考え方

- 「こんな場合に請求できる? できない?」というケーススタディー

を学ぶ必要があります。以降で弁護士(筆者)がポイントを解説するので見ていきましょう。

2 なぜ、ミスがあっても基本は会社負担なのか?

日本の労働関係法令では、社員と会社の関係は「報償責任」の考えに基づいています。

報償責任とは、「会社は、社員が業務を遂行することで利益を得ているのだから、その過程で発生する損害について、会社が責任を負うのは当然である」という考え方

です。そのため、社員が業務中にミスをしたとしても、原則として全額の損害賠償を求めることは認められません。労働基準法でも、社員に対する不当な賠償請求を防ぐことを目的として、社員に過度な責任を問うことを避けるための規定が設けられています。こうした法律の考えから、社員のミスによる損害についても、基本的には会社が負担することになるのです。

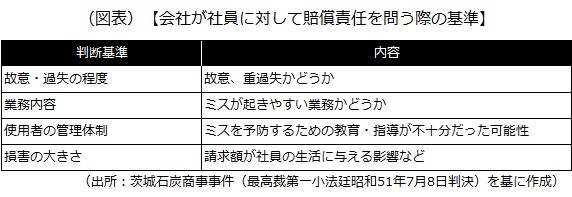

実際に社員に対する損害賠償請求が問題になった事案もあります。有名な「茨城石炭商事事件(最高裁第一小法廷昭和51年7月8日判決)」においても、

会社が社員に対して賠償責任を問う際の基準が示されており、社員のミスによる損害が会社の業務指示の範囲内で起こった場合、その基準に基づいて妥当な範囲でのみ、社員個人に責任を追及できる

とされています 。この判例により、社員が業務上のミスを犯した場合でも、原則として会社が損害を負担するという考え方が強調されました。具体的な基準は次の通りです。

3 このケースは損害賠償できる? できない?

1)発注ミスで、頼んでいない商品が大量に会社に届いてしまった……

1.ケーススタディー

卸売業の会社に勤めるAさんは、商品の発注を担当しています。あるとき、Aさんは10個発注する予定の商品を、入力を誤って100個発注してしまいました。返品も利かず、会社は大量の在庫を抱えることになってしまいました……。会社からAさんへの損害賠償請求は認められるでしょうか?

2.考え方

商品の発注、特にウェブ上で発注を行う場合、入力ミスなどによって発注内容(種類・数量など)を間違えてしまうことがあります。業務を行っていれば、通常起こり得るようなささいな不注意であり、一般的に損害賠償請求は認められにくいといえるでしょう。

Aさんが新入社員の場合などは、上司や先輩が横について発注前に画面を確認するなどの配慮が必要であり、なおさら損害賠償請求は難しくなります。

ただし、Aさんが長年経験を積んだ管理職にもかかわらず、基本的な発注手順を無視して発注ミスを犯した場合などは、Aさんの過失が重大であるとして、損害賠償請求が認められる可能性があります。

2)営業担当が勝手に納期を決めたせいで、開発部門にしわ寄せが……

1.ケーススタディー

BさんはIT企業の社員で、システム開発の営業を担当しています。ある日、Bさんは、取引先から短納期でのシステムの納入を頼まれましたが、取引先との関係を維持したいあまり、開発部門に確認もせず、納入を約束してしまいました。開発部門は無理なスケジュールでシステム開発を行いましたが、結果として納期には間に合わず、しかも納入後にシステムの不具合が発生。取引先側でもリリース延期の対応が生じてしまい、会社が取引先から「どうしてくれるんだ!」と詰められる事態に……。会社からBさんへの損害賠償請求は認められるでしょうか?

2.考え方

Bさんのケースのように、部門間で十分な連携をしないまま、取引先に無理な約束をしてトラブルになるケースは少なくありません。部門間の情報共有・連絡方法などの体制を見直すべき案件です。とはいえ、Bさんの過失は法的には軽微なものであり、損害賠償請求は認められにくいといえるでしょう。

ただし、Bさんが、事前に開発部門から「このスケジュールでは難しい」「納期を調整してくれ」と言われていたにもかかわらず、それを無視して納期を約束してしまった場合などは、損害賠償請求が認められる可能性があります。

3)コンピューターシステムの操作ミスで、大事なデータが消えてしまった……

1.ケーススタディー

Cさんはある会社のIT部門で、システムのメンテナンスを担当しています。Cさんが、夜な夜なシステムのアップデート作業を行っていた際、誤って重要なデータを削除してしまいました。その結果、会社のシステムが一時的に停止し、取引先にも影響を与えてしまいました……。会社からCさんへの損害賠償請求は認められるでしょうか?

2.考え方

パソコンで業務を行うのが当たり前の現代、システムのアップデートに限らず、作業中に保存されていたデータを誤って消してしまうというミスはどの会社でも発生し得ます。こうしたミスは、原則として損害賠償請求が認められにくい、といえるでしょう。

ただし、Cさんが、過去にも注意を受けたにもかかわらず作業手順やマニュアルを無視して、独自の方法で作業を行った場合や、夜な夜なお酒を飲みながら作業していた場合などは、過失が重大であるとして、損害賠償請求が認められる可能性があります。

4)広告に著作権違反のイラストが掲載されて、権利者から警告を受けた……

1.ケーススタディー

若手社員のDさんはマーケティング部門で、自社商品の広告を制作しています。Dさんが新商品のウェブ広告を制作した際、他社のキャラクターを参考にしたイラストが含まれてしまい、そのまま広告に掲載されてしまいました。これを見た他社の権利者から警告を受け、消費者からの信頼を失い、ブランドイメージに大きな悪影響を与える結果となりました……。会社からDさんへの損害賠償請求は認められるでしょうか?

2.考え方

広告に関するミスは、会社のイメージにも直結するため、損害が大きくなりがちです。とはいえ、イラストの著作権などについて正しく理解している社員はそう多くありませんし、Dさんの立場にもよりますが、一般的に若手社員が1人で制作した広告がそのまま採用されるケースはまれです。通常は複数の社員が広告に携わるものであるという前提に立つと、Dさんの過失は法的には軽微なものであり、損害賠償請求は認められにくいといえるでしょう。

ただし、Dさんが、本来であれば広告チェックを担う立場の社員であるにもかかわらず、楽をするために生成AIを利用した場合などは、その過失が重大であるとして、損害賠償請求が認められる可能性が高くなります。

5)消費者からのクレーム対応を誤ってしまい、消費者に損害を与えた……

1.ケーススタディー

Eさんは、一般消費者向けに化粧品を販売する会社の、カスタマーサポート部門に勤めています。ある日、Eさんは消費者からのクレームに対し、誤った情報を伝えてしまいました。そのため、顧客は化粧品の使い方を間違ったことで肌荒れになり、訴訟を起こすと言っています……。会社からEさんへの損害賠償請求は認められるでしょうか?

2.考え方

クレーム対応の際に誤った情報を伝えたことによって、顧客が損害を被ったという事例です。カスタマーサポートなどの業務では、オペレーターによる誤案内も発生しやすいミスであり、会社がマニュアルを作成したり、社内相談フローが定められたりしているケースが多いです。オペレーターによる誤案内が過失によるミスであった場合、会社がその損害を負担するのが一般的であり、Eさんの誤案内が軽度のものであれば、損害賠償請求は難しいといえるでしょう。

ただし、Eさんが過去にも、同様のクレーム対応で同じようなミスを繰り返していたり、会社が定めるマニュアルや相談フローに従わずに独自で判断したりした場合には、損害賠償請求が認められる可能性があります。

4 会社ができる対策は?

こうした社員のミスによる損害を未然に防ぐために、会社が実施すべき対策がいくつかあります。これらの対策をしっかりと整備することで、リスクを減らし、社員の負担を軽減しつつ、会社の利益を守ることができます。

1)マニュアルの整備と研修・教育

まずは会社が、業務を遂行する社員に対し、明確な指示を与えることが重要です。業務の進め方や手順について詳細なマニュアルを整備し、社員がミスをしないように配慮しましょう。

また、社員による業務上のミスを最小限に抑えるには、定期的な研修や教育が重要です。会社は、社員に対して業務に必要な知識やスキルを定期的に習得させることで、ミスを減らし、万が一ミスが発生した場合でも、迅速に対応できる体制を整えることが可能です。

2)就業規則への明文化

就業規則には、社員が業務を遂行する際に注意すべき事項や、ミスが発生した場合の対応方法、賠償責任に関する規定などを盛り込むことができます。例えば、社員が業務中に重大な過失を犯した場合の対応方法や、その責任の範囲について明記しておくことが考えられます。これによって、社員も事前に自分の責任範囲を理解し、ミスを防ぐ意識が高まります。

なお、就業規則に損害賠償規定を盛り込むことも可能ですが、過度に厳しい規定(全額の請求や損害賠償額の予定)を設けると、違法・無効となる恐れがあります。

3)保険の活用

社員のミスに対するリスクを減らすために、適切な保険に加入するのも一つの方法です。特に、社員が業務を遂行する中で生じる事故や損害をカバーする保険を活用することで、予期しないリスクに備えることができます。保険会社によって様々な内容の保険があり、契約内容によっては社員の過失による損害も対象となるものがあります。

以上(2025年7月作成)

(執筆 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

pj00764

画像:rrice-Adobe Stock