1 幅広い業界で活躍する「退職自衛官」

人手不足が叫ばれる昨今、「思うように優秀な人材が集まらない」「新卒を雇っても育てる時間と人員が足りない」という悩みは、業界を問わず、多くの経営者が抱えているはずです。そこで、この記事では人手不足解消のヒントとして、

退職自衛官雇用(自衛隊を退職した人材を、一般企業の社員として雇用すること)

という採用手法をご提案します。

「自衛隊とウチの会社とじゃ、畑が違いすぎないか?」と思う人もいるでしょうが、例えば、

- 潜水艦乗組員の経験を活かし、造船会社に再就職

- 准看護師の資格と衛生職のキャリアを活かし、保育施設に再就職

- 補給員の経験を活かし、不動産会社に再就職

など、実は幅広い業界で退職自衛官が活躍しています。しかも、

退職自衛官の職業紹介(マッチング)は、一般財団法人の自衛隊援護協会が「無料」で実施している

ので、会社は多様なスキル・資格を持った人材を、費用を抑えて雇用できるわけです。

2023年度は、任期を終えた20から30代半ばの自衛官から、早期退職をした50代の自衛官まで、7000人ほどの人材が自衛隊を退職し、その中には民間企業での再就職を目指す人も一定数いました。この状況は多くの会社にとってチャンスかもしれません。

以降で、実際に退職自衛官が再就職した企業で活躍している事例や、退職自衛官を雇用する具体的な方法などについて紹介していきます。人手不足解消のための一手として、参考にしていただけますと幸いです。

2 退職自衛官を雇用した企業の事例紹介

まずは、実際に退職自衛官を雇用した企業の事例を、各企業が「退職自衛官を採用して良かった」と感じているポイントと共に紹介していきます。

1)潜水艦乗組員の経験を活かし、造船会社に再就職

造船関係の事業を行っている、とある会社では、経験が豊富なエキスパートを採用したいという理由から、自衛隊援護協会から紹介を受け、退職自衛官の雇用に踏み切りました。「幅広い知識を持ち、また自衛隊での経験も豊富なため、(有用な)アドバイスをいただき、とても助かっている。また、部下を指導する力と人柄も兼ね備えている」と、関係者は語ります。

採用された退職自衛官は、自衛隊で長く潜水艦の乗組員として働き、その海上でのキャリアを活かし、再就職後は造船管理の分野で活躍をしているそうです。自衛官は非常に転勤が多いため、新しい仕事や人間関係にも順応しやすい傾向があり、それが再就職先でも活きてくるそうです。

2)准看護師の資格と衛生職のキャリアを活かし、保育施設に再就職

ある保育施設を運営する会社は、「自衛隊援護協会から紹介される人材が優秀」という理由で、長年退職自衛官の採用を続けています。「真面目で礼儀正しく、初めに採用した人材が良かったので、退職自衛官にはとても良いイメージを持っている」と、関係者は語ります。

例えば、ある退職自衛官は、自衛隊で衛生職(隊員の身体検査や救護、医療事務に関する業務)の仕事をしていました。退職後、准看護師(注)の資格とそのキャリアを活かして、再就職後は認定こども園の保育士として活躍をしているそうです。

(注)国の特例措置により、准看護師は保育士として見なすことができ、准看護師の資格を持つ退職自衛官を保育士として採用することも可能です。

3)補給員の経験を活かし、不動産会社に再就職

ある不動産業の会社は、社会人としてのマナーを身に付けた人材を採用したいという理由で、自衛隊援護協会から紹介を受け、退職自衛官の雇用を始めました。「自衛隊での勤務経験により、すでに社会人としてのマナーや事務スキルを身に付けている上に、お客様とのコミュニケーションの心配もない。(退職自衛官は)実務スキルさえ身に付ければ即戦力になり得る人材」と、関係者は語ります。

採用された退職自衛官は、自衛隊で補給部隊(必要となる物品を調達・出荷する部隊)として経験を積み、そのキャリアを活かし、再就職後はマンション管理組合をサポートするマネージャーとして活躍をしているそうです。社会人スキルはもちろんですが、自衛隊での共同生活を経て手に入れた高い協調性が、お客様との関係の構築に役立っているとのことです。

ここで紹介した事例以外にも、トラックドライバーや警備員、調理師など、退職自衛官は様々な業界で再就職し、活躍しています。また、事例で紹介した「准看護師」のように資格を持っている人も多いため、即戦力として採用できる人材がそろっているといえます。次からは、退職自衛官を採用するための基本情報と具体的な方法、また持っている資格などについて紹介していきます。

3 退職自衛官雇用の概要

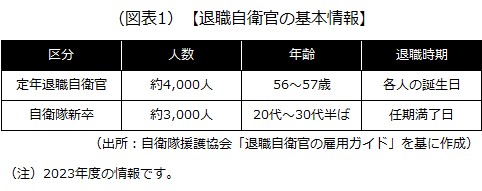

1)定年退職自衛官と自衛隊新卒の違い、それぞれのスキル

一般企業への再就職を目指す退職自衛官は、

- 定年退職自衛官(若年退職した自衛官)

- 自衛隊新卒(任期を終えた自衛官)

に大別できます。両者の概要は、図表1の通りです。

1.定年退職自衛官

自衛官は所属や階級によりますが、毎年4000人程度が56歳から57歳で退職します。自衛隊法では、自衛官は定年に達した日(各人の誕生日)の翌日に退職すると規定されており、年間を通して定期的に求職者が公表されます。

会社員の定年退職(おおむね60歳から65歳)と比べると、自衛隊の定年はかなり早いように思えますが、これは精強性を維持するためです。

若年定年制故に体力に自信があり、なおかつ長年隊員の指揮などに従事してきたことにより、マネジメント力や、指導力に長けた人材が多い

というのが定年退職自衛官の特徴です。

ただし、自衛官の定年年齢は段階的に引き上げられていますので、定年退職自衛官の雇用を検討する場合は、防衛省・自衛隊のウェブサイトなどで現在の規定を確認してください。例えば、2024年10月には、1佐から3佐と、2曹から3曹の定年年齢が1年引き上げられています。

■防衛省・自衛隊「自衛隊の定年年齢の引上げについて」■

https://www.mod.go.jp/j/press/news/2024/09/20b.html

2.自衛隊新卒

自衛隊新卒とは、自衛隊で任期を満了した若年層(20から30代半ば)の人材で、毎年3000人程度の自衛官が退職しています。退職時期は任期満了日で、毎年3月に集中して自衛隊新卒者が出ています。

自衛隊新卒は年が若い故に、「任務がつらいから退職した」と思われることも多いですが、これは自衛隊が任期制(任期は所属によって2年から3年の幅あり)を敷いているためで、自衛隊新卒は各種教育や厳しい訓練を通じて、

規律・責任感、実行力、チームワークなど、社会人としての基本的な素養を身に付けた人材

です。

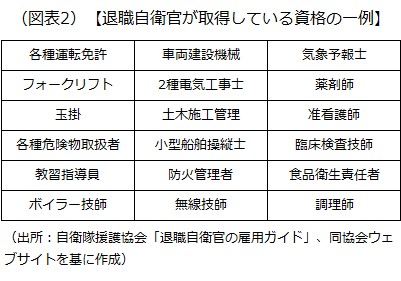

また、定年退職自衛官・自衛隊新卒ともに、任務や退職前の職業訓練などによって、多種多様なスキルを習得しています。図表2は退職自衛官が取得している資格の一例ですので、参考にしてください。

2)採用方法

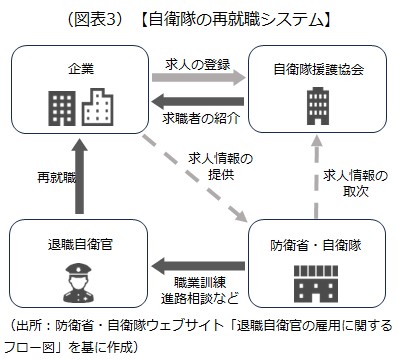

次に、退職自衛官の採用方法について解説します。基本的な流れは、図表3の通りです。

図表3のように、防衛省・自衛隊は、自衛隊援護協会と手を組み、退職自衛官の再就職に関しての支援を行っています。なお、首都圏および愛知県に再就職を希望する自衛隊新卒については現在、民間の再就職支援会社が再就職支援を行っています。

基本的には、雇い入れを検討している会社が自衛隊援護協会に求人を登録し、防衛省・自衛隊を通して退職自衛官と会社をマッチングさせる仕組みですが、防衛省・自衛隊に直接、求人情報を提供して、自衛隊援護協会に取り次いでもらうことも可能です。

なお、防衛省・自衛隊と自衛隊援護協会が管理している採用活動については、

求人の掲載から雇用に至るまで、雇い入れる側の会社の費用負担は一切ありません。

詳しくは、防衛省・自衛隊の次のサイトをご確認ください。

■防衛省・自衛隊「退職自衛官の雇用をお考えの皆さまへ」■

退職自衛官雇用の窓口となっている自衛隊援護協会は本部(東京都)の他、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡にある支部を通じて、定期的に合同会社説明会や無料の雇用相談などを行っています。詳しくは自衛隊援護協会のウェブサイトでご確認の上、各支部にお問い合わせください。支部の人材情報サイトでは、今現在、どんなスキルを持った退職自衛官が求職をしているのか確認することもできます。

■自衛隊援護協会■

https://www.engokyokai.jp/

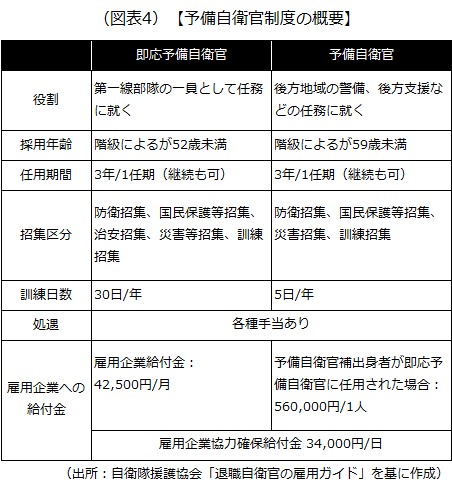

3)予備自衛官制度

退職自衛官を雇用する際に注意しておきたいのが「予備自衛官制度」です。予備自衛官制度とは、

任期を終えた自衛官が、任意で非常勤の自衛隊員として、年間所定の訓練に参加し、大規模災害等の際には自衛官として勤務する制度

です。予備自衛官制度の概要は、図表4の通りです。

例えば、九州を中心に未曽有の被害が出た令和2年7月豪雨や、まだ記憶に新しい令和6年能登半島地震などでも、予備自衛官が活躍しました。

予備自衛官制度に登録している退職自衛官を雇用する場合は、規定の訓練日数に加えて大規模災害などの際に、該当社員が出勤できない

ということになります。予備自衛官制度は再就職先の協力ありきの制度でもあるので、各給付金などが用意されています。給付金についての詳細は、防衛省・自衛隊ウェブサイトをご参照ください。

■防衛省・自衛隊「雇用企業協力確保給付金制度」■

https://www.mod.go.jp/j/profile/reserve/koyou/index.html

以上(2025年6月作成)

pj50555

画像:ChatGPT