1 両立支援等助成金で社員の子育てをサポート!

2 育休中等業務代替支援コース(最大1342万円)

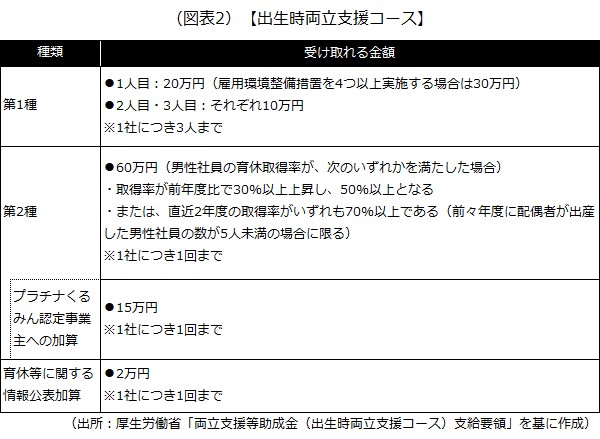

3 出生時両立支援コース(最大127万円)

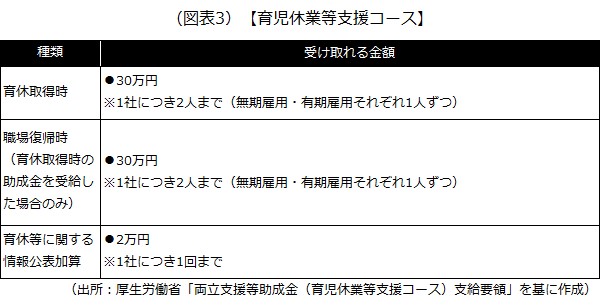

4 育児休業等支援コース(最大122万円)

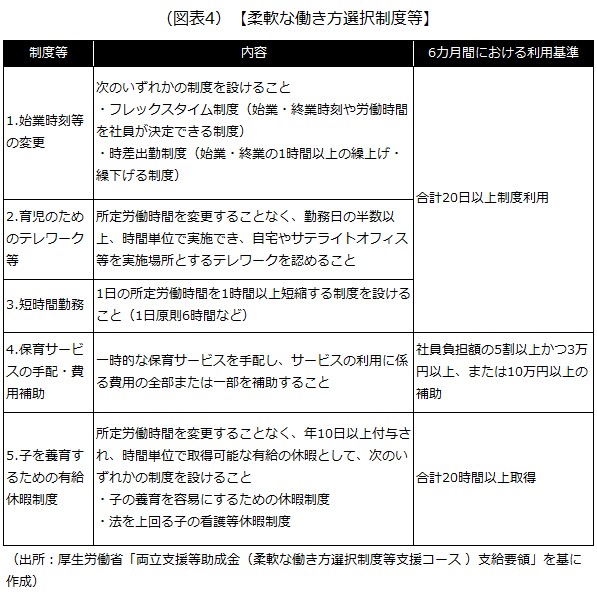

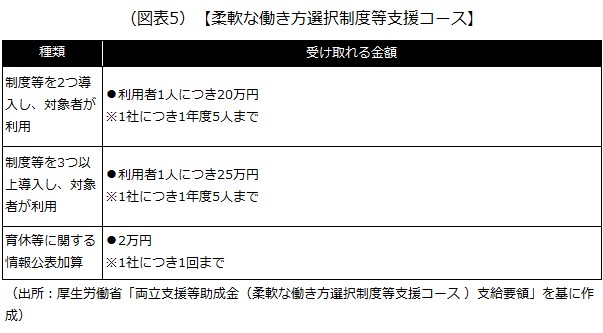

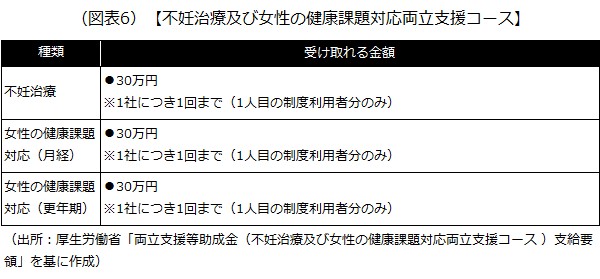

5 柔軟な働き方選択制度等支援コース(最大127万円)

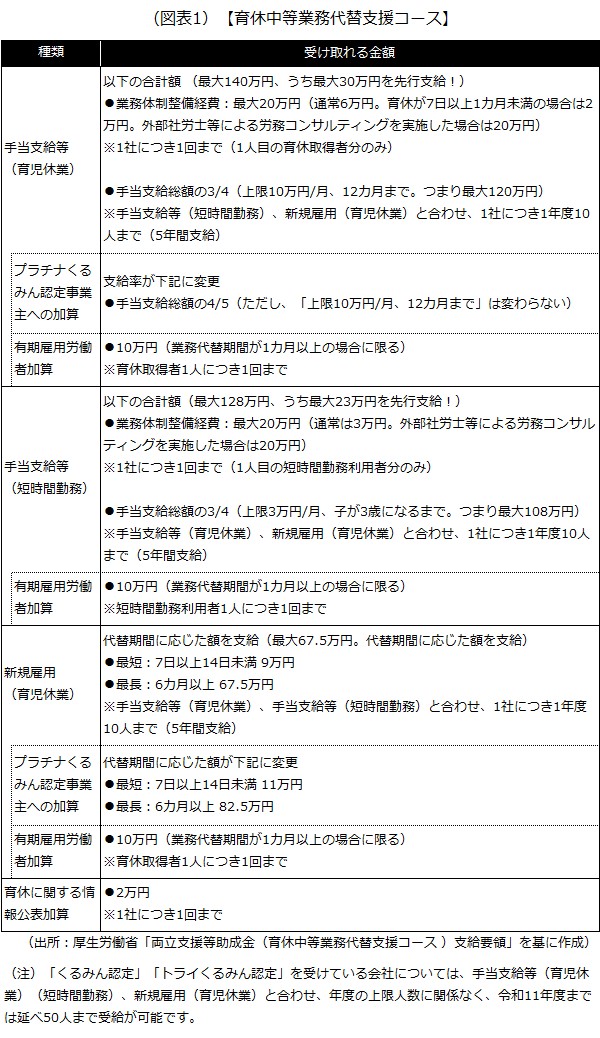

6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース(最大90万円)

1 両立支援等助成金で社員の子育てをサポート!

2025年4月1日に改正育児・介護休業法が施行され、子育てをする社員の支援制度がさらに手厚くなりました。人手不足の中小企業にとっては、「育児休業(以下「育休」)等を取得する社員が増えたら、仕事が回らなくなる……」と不安かもしれませんが、

休業する社員の業務をカバーする他の社員に手当等を支給したり、代替要員を新たに雇ったりすると、最大で1342万円が支給

されます。紹介するのは両立支援等助成金です。今どきの社員は、会社に「子育てなどと仕事の両立」を求めており、これに応える上で、この助成金はとても重要です。以降では、制度概要と併せて専門家のポイントを紹介するので、参考にしてください。

なお、助成金の内容は2025年4月14日時点のもので、将来変更される可能性があります。また、申請書の書き方や添付書類については、全コースまとめてこちらに記載されていますので、ご確認ください。

■厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」■

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

2 育休中等業務代替支援コース(最大1342万円)

1)育休中等業務代替支援コースとは?

社員が育休を取得したり、短時間勤務制度を利用したりしている間、その社員の業務をカバーする他の社員に手当等を支給したり、代替要員を新たに雇ったりした場合に助成金を受け取れるコースです。

2)助成金を受け取るには?

このコースは「手当支給等(育児休業)」「手当支給等(短時間勤務)」「新規雇用(育児休業)」に分かれていて、次の要件などを満たす必要があります。

1.手当支給等(育児休業)※社員数300人以下の会社が対象

社員が7日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取得し、その業務をカバーする他の社員に対し、会社が手当等を支給する必要があります。手当等の内容は事前に就業規則等で定めなければなりません。

2.手当支給等(短時間勤務)※社員数300人以下の会社が対象

社員が短時間勤務制度(3歳未満の子を養育する社員を対象とするもの)の措置を受けられる制度を1カ月以上利用し、その業務をカバーする他の社員に対し、会社が手当等を支給する必要があります。手当等の内容は事前に就業規則等で定めなければなりません。

3.新規雇用(育児休業)※中小企業が対象

社員が7日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取得し、その業務をカバーする他の社員を、会社が新たに雇用し(または派遣で受け入れ)、実際に業務を代替させる必要があります。

3)受け取れる金額はいくら?

手当支給等(育児休業)・手当支給等(短時間勤務)・新規雇用(育児休業)それぞれについて、図表1の額を受け取れます。その他、

- 育休取得者(または短時間勤務利用者)が有期雇用の場合、業務代替期間が1カ月以上であれば「有期雇用労働者加算」

- プラチナくるみん認定を受けている場合、「プラチナくるみん認定事業主への加算」

- 育休の取得状況を厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表した場合、「育休等に関する情報公表加算」

を受けられます。

■厚生労働省「両立支援のひろば」■

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

支給額の計算がややこしいですが、仮に手当支給等(育児休業)を1年度10人まで申請した場合、加算も含めると最大1342万円を受け取れる計算になります。

4)専門家のワンポイントアドバイス

子育てをする社員へのサポートに注力するあまり、その業務をカバーする他の社員へのフォローが手薄になって、職場から不満が上がるケースは珍しくありません。助成金額と照らし合わせつつ、手当等がカバーに回る社員の負担を考慮した額になるよう制度を設計しましょう。

また、このコースは1年度につき10人までが支給対象になるという手厚い内容ではありますが、「手当支給等(育児休業)」「手当支給等(短時間勤務)」「新規雇用(育児休業)」を合わせて10人なので、どの方法で社員の負担を軽減していくのかを計画的に決めましょう。

なお、コース共通の条件として、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていることが必要となります。申請日が行動計画期間内である事も条件となっていますので、ギリギリで動くのではなく余裕を持った対応が求められます。(プラチナくるみん認定を受けている場合、行動計画の策定・届出がなくても支給対象)。

3 出生時両立支援コース(最大127万円)

1)出生時両立支援コースとは?

会社(実際は支店等の事業場単位)が、「男性社員」が育休を取得するための雇用環境や業務体制を整備し、男性社員が実際に育休を取得した場合、助成金を受け取れるコースです。

2)助成金を受け取るには?

このコースは「第1種」「第2種」に分かれていて、次の要件などを満たす中小企業が対象となります。

第1種

一定の「雇用環境整備措置」を講じた上で、就業規則等に基づいて引き継ぎなどの業務体制を整備し、男性社員が産後8週間以内に連続5日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取得する必要があります(2人目の取得者は10日以上、3人目の取得者は14日以上)。この他、休業期間中に含まれる所定労働日数に関する日数条件もあります。

雇用環境整備措置とは次の5つのことで、育休取得者の数などに応じて、2~5つの措置を講じる必要があります。

- 育休に係る研修の実施

- 育休に関する相談体制の整備

- 育休の取得に関する事例の収集・提供

- 育休に関する制度・育休の取得の促進に関する方針の周知

- 育休の取得が円滑に行われるようにするための業務配分や人員配置の見直し