書いてあること

- 主な読者:複数の事業を手掛ける企業の経営者

- 課題:事業ごとの損益や問題点を把握したい

- 解決策:部門別業績評価を導入し、縦割りで管理する

1 部門別業績評価制度の導入

企業が成長して複数の事業を行うようになると、全体の損益計算書を見るだけでは事業部門間の損益のバラツキに気付かず、企業が抱える問題点を明確につかめなくなりがちです。

例えば、A部門の業績は良いが、B部門の業績は悪い場合、全体の損益計算書だとA部門とB部門のプラスマイナスが相殺されます。そのため、いずれの部門もそこそこの業績を上げていると間違えた判断をしてしまう恐れがあります。

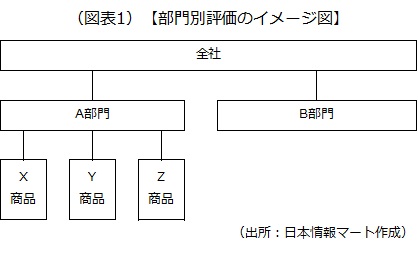

こうならないように部門ごとの業績を管理する必要があります。「部門別業績評価制度」と呼ばれるもので、同じ部門内における商品別(X・Y・Z)の業績についても適用できます。部門別評価のイメージ図は次の通りです。

2 部門別業績評価制度の組織編成ポイントと留意点

1)区分の仕方

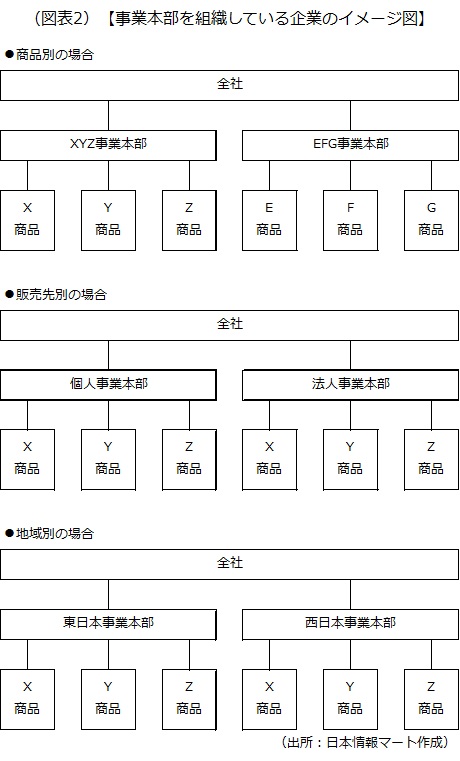

部門別業績評価制度の区分の仕方はさまざまですが、大まかには「商品(製品)別」「販売先別」「地域別」などとなります。どの区分が適切かは、業種・業態・商品の市場特性・販売組織などによって異なります。部門そのものを商品別にしている企業もあれば、地域別にしている企業もあります。

商品別・販売先別・地域別で事業本部を組織している企業のイメージ図はそれぞれ次の通りです。

大企業はもとより、中小企業でも事業部制の組織体制であることが多くあります。こうしたところでは、商品別・販売先別・地域別で部門を区分しています。また、この区分により業績に対する責任を持つことにつながります。

単一または同じカテゴリーの商品しか販売していない企業であれば、販売先別や地域別に部門を区分してもよいでしょう。しかし、複数の商品を販売している企業は、商品別の組織が適しています。

商品別に部門を区分する場合、指揮命令・財務・商品開発・営業・人事労務などが明確になります。これは、資材などへの投資判断、在庫管理、営業マニュアルの作成、販売や代金回収・人材教育など、現場のマネジメントが容易になることを意味します。

2)「縦割り」で管理する

商品別で部門を区分した場合、いわゆる縦割りの組織運営となります。縦割りの組織による運営のメリットは次の通りです。

- 部門長への権限委譲が進む。一方で、経営者は全社的な意思決定に注力できる。

- 業績の測定が容易で、業績責任が明確になる

- 分権組織として部門長は部門ごとに包括的な権限を行使することができる

- 商品企画、仕入れ、生産、販売などの各担当職能間の対立が生じることなく、良いコミュニケーションを維持できる

- 構成メンバーは常に部門の仕事・課題・目標が何であるかを知りやすく、それに対する自分の責任もよく分かるようになる

- 管理者は販売、生産、仕入れ、在庫管理、財務管理に至る広範囲の管理能力を修得でき、幅広い人材の育成が可能になる

ただし、留意点がないわけではありません。XYZ事業本部のケースで考えてみます。

XYZ事業本部の中で縦割りの意識が強まりすぎると、事業本部の運営に問題が生じます。XYZ事業本部の規模拡大によって、X・Y・Zの組織規模も拡大したり、当初はX商品課だったものが部に昇格したりします。また、それぞれの組織が自己利益を追求するのは止むを得ないことですが、X商品部の利益追求行動がY商品部の損失に直結するようでは、事業本部全体としてのマネジメントが効かないことになります。

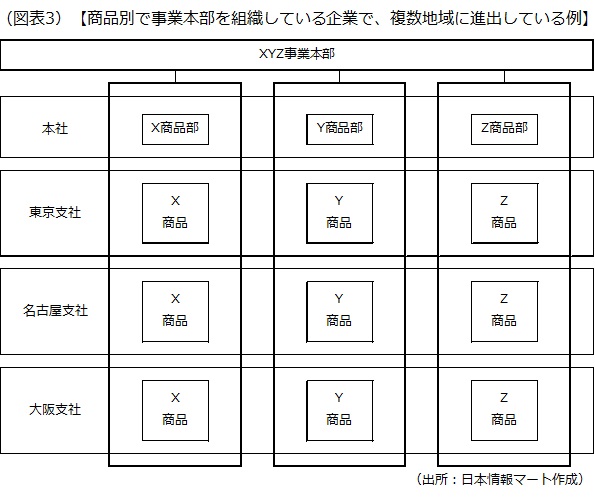

マネジメントは、X・Y・Zの商品部ごとに実行するのが一般的です。しかし、組織は商品部ごとの縦割りであるにもかかわらず、実際の現場は地域ごとに区分されているケースも少なくありません。商品別で事業本部を組織している企業で、複数地域に進出している例は次の通りです。

こうしたケースでは、各支社ごとに、各商品のマネジメントを行う人材が必要になります。つまり、東京支社にX・Y・Zの各商品部のマネジャークラスが在籍することになります。

仮に、東京支社のX商品部に属するマネジャーが、XだけでなくY・Zのいずれの商品、また関連するマネジメントについても精通していれば、東京支社のX・Y・Zのマネジメントはこの者一人で行うことができます。

各支社で同様の人材を配置できれば、マネジャークラスの人件費が1支社当たり3分の1で済みます。しかし、現実には、事業部で扱う全商品のマネジメントができる人材がいるケースはまれなようです。

3)権限と責任

組織単位の管理者・リーダーの職務と責任、特に達成すべき業績基準がはっきり示されなければなりません。

商品別で事業本部を組織している企業のイメージ図は次の通りです。このように商品別に部となっていれば、部長がその部の責任を負います。もちろん、職務遂行に必要な権限が委譲されていなければなりません。

4)セクショナリズムの台頭

XYZ事業本部長は、各商品部が健全な競争をしてほしいと願うでしょう。部が創設された時点であれば、健全な競争状態にあるのかしれません。しかし、時間の経過とともに、セクショナリズムが台頭するようになります。

その原因は「部長同士の人間関係が良好でない」「X商品部とY商品部の業績に格差がある」「X商品市場は好況である一方で、Y商品市場は不況など環境があまりに違いすぎる」といったようにさまざまです。

セクショナリズムが深刻化すると、必要な情報の共有が行われなかったり、事業本部内で不健全な競争が起きるようになります。分かりやすいところでは、部同士での顧客の奪い合いが起こることがあります。見えないところでは、インフォーマルな場において他の部を悪く言うことなどが代表的な事例です。

こうした状況に陥らないようにするには、一般的には「トップマネジマント(上記の例では、XYZ事業本部長)の実行」「公正な人事評価」「組織改革」が必要といわれています。

5)チームとは

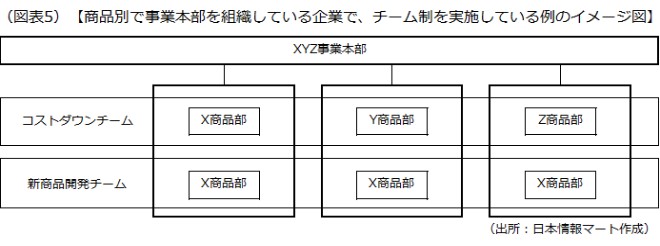

チームとは、それぞれ得意とする技能、知識を持っている人が集まり、目標に向かって共に働くことで、最近ではプロジェクトチームとかタスクフォースといった組織形態がこれに該当します。

一般的には縦割り組織単位内(図表5ではXYZ事業本部)の役割分割です。事業本部をまたぐようなチームが組織される場合は、社長直轄のチームとなることが多いようです。

チームの場合、チームリーダーの権限、意欲、能力、リーダーシップがチームの業績に大きな影響力を持っています。商品別で事業本部を組織している企業で、チーム制を実施している例のイメージ図は次の通りです。

3 部門別業績管理会計

1)部門別業績管理会計とは

業績を管理するには、業績そのものを測定・把握しなければなりません。業績管理は、管理会計の領域で、日常の経営活動および目標を管理者が設定します。管理会計は、目標達成のための組織の活動を調整、統制するための会計情報を月次など定期的に確認するための必要な取り組みです。

2)部門別損益計算ルール

部門別に利益を測定・把握するためには、「売り上げや原価がどこに、どの範囲で帰属するのか、経費はどこの負担になるのか」といった損益計算のルールが必要です。この計算ルールは、あらかじめ業績に対する責任のある管理者に周知徹底されていなければなりません。部門別損益計算ルールを決める場合の留意点は次の通りです。

1.関係者の合意

関係者の大多数が、「業績管理上の約束」だと割り切って、納得した上で実施されなければなりません。

2.目的の明確化

業績管理の目的をはっきりさせます。目的は次の通りです。

- 経営者が正しい判断、適切な経営方針を打ち出すため

- 部門と部門管理者の業績が明確化されることにより、責任体制の強化と組織の活性化を図れるようにするため

- 部門別に意思決定を迅速・適切にし、機動力を発揮するため

3.関係者の参画

本部や会計部門だけでなく、支社など現業部門の関係者も参加して、ルールを作ります。関係者の参画により、納得性が高まり、生産や販売などの実情に合ったものになります。

4.ルールの継続

実情に合わなくなったり、実施して不都合が生じた場合を除き、一度決めたルールはなるべく変更しません。

3)売上総利益と振替価格

部門別損益計算ルールの第一は、売上総利益の把握です。売上総利益は略して「総利益」または「粗利益」ともいわれます。経営活動の最終的な利益は税引後当期利益ですが、その源泉は、この総利益です。総利益の計算が部門別損益計算にとって最大の難関で、これが解決されれば損益計算ルールは、半ば完成したといってよいでしょう。

1.売上高の把握と売上原価

部門別損益計算は、同一期間内にその部門で実現した収益から、それに対応して発生した費用を差し引いて利益を計算します。収益とは売上高のことで、主な費用が売上原価です。

- 計算区分=業績把握単位

これは売上高の把握だけでなく、業績管理会計そのものの課題です。本社各部、工場、支社などのプロフィットセンターおよびコストセンターがそれぞれ計算単位になります。

- 純売上高

得意先に出荷・納品し、計上された総売上高から、返品と値引きを控除したネット(正味)の売上高が本来の売上高です。部門別の純売上高の誤差を最小限にすることが必要です。

- 外部売上高と内部売上高

外部売上高は、企業外部の得意先に対して売り上げた通常の売上高です。内部売上高は、本社から支社などへの社内取引による売上高です。この社内取引による利益は、管理会計上の利益であるため、決算時にはこれを除去する必要があります。

総売上高の次は、これに対応する売上原価を計算します。小売業の場合は「売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高−期末商品棚卸高」です。

この際、部門別での在庫の把握が必要になります。実地棚卸しは毎決算期末としても、帳簿棚卸しは毎月または3カ月ごとに行う必要があります。

2.社内振替価格の設定

社内振替価格(移転価格)は社内取引に用いる売買価格です。この社内振替価格の決め方が業績管理成否の決め手になります。社内振替価格の設定には、主に2つの方法があります。

1つは市価基準であり、もう1つは原価基準で原価を基準とするものです。いずれの方法をとるかは、それぞれの企業の実態によって異なりますが、市場価格と原価の間の適切な価格を設定する必要があります。

4)利益と直接損益

売上総利益の次は、管理・販売費の計算で、業績管理の目的に合った計算区分が必要です。

1.管理可能費と管理外経費

管理可能費とは、各部門の構成メンバーが自ら使用したことが分かる費用で、当該部門の管理者の責任において管理可能な費用です。

管理外経費は、管理不能費とも呼ばれ、当該部門に発生する直接費ですが、管理者の管理不能な費用です。

2.管理可能利益

売上総利益から管理可能費を控除したものを管理可能利益といいます。部門の構成メンバーの協力で活動した成果であり、管理者の責任に帰す利益です。

管理可能費は、別の観点からみれば、ほとんど変動費とみなすことができます。売上高から変動費を控除したものは、限界利益といわれます。

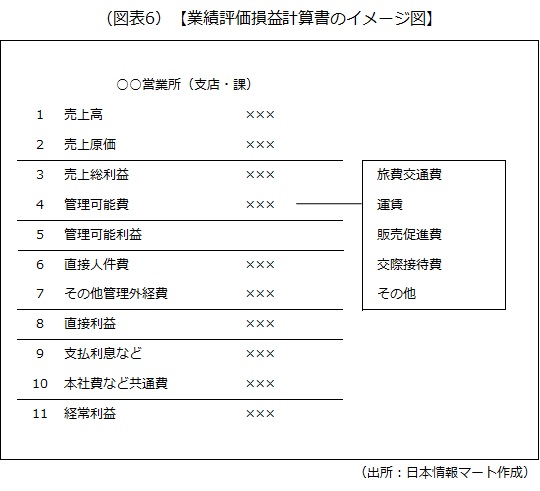

変動費、固定費、限界利益という概念は利益計画などに利用されます。業績評価損益計算書のイメージ図は次の通りです。

3.直接利益

管理可能利益から、直接人件費を含めた管理外経費を差し引いたものを直接利益といい、その部門で発生する直接費の全てを控除した利益です。

4.経常利益

部門別業績評価は、直接利益を中心に行われるべきで、本社費など共通費の配賦は必ずしも必要ではありません。本社費の配賦をしないで業績管理の効果を上げている企業も少なくありません。本社費を配賦しない理由は次の通りです。

- 本社費は部門の権限や努力ではどうしようもなく、部門の管理者の責任外のもの

- 公平な配賦基準が見出せない

- 配賦額の計算、業績資料への反映にコストがかかる

- 社内のコンセンサスが得られない

しかし、本社費配賦が可能ならば業績管理の目的からも実施すべきです。本社費を配賦する理由とメリットは次の通りです。

- 業績評価や成果配分のためには直接利益で十分だが、その部門の収益性は、現実に発生している管理・間接費および金利を負担した経常利益によって判断されるべきである

- 経営者は、本社費負担後の収益性によって各部門と企業の経営戦略の意思決定ができる

- 各部門にどれだけの直接利益を上げればよいかの目安を与え、業績評価基準の裏付けにもなる。特に、直接利益の低い部門は、本社費の配賦により黒字から赤字になる場合があり、部門の構成メンバーに企業全体の利益に対する感覚を養わせることができる

- 本社費の効率化の引き金になる

- 管理・間接部門は、ライン部門に対して中枢管理機能と諸業務集中処理サービスを提供する。このサービスには、対価を支払う必要がある

本社費を各部門に負担させる配賦基準には次のようなものが考えられます。

- 売上高(または総利益)基準

売上高の実績により、本社費を配賦する方法です。固定費である本社費を売上高や総利益で負担するのは無理があり、実務上も良い方法ではありません。

- 資産・残高基準

棚卸資産・売上債権などの流動資産または、固定資産残高を加えた資産残高による配賦であり、資産残高を圧縮させる方向に働くメリットがあります。

- 人員割り

その部門に所属する従業員数を基準として配賦します。単純明快で理論上も、実務上も優れた方法です。人員割りが人員増加を抑え、生産性を向上させる刺激になります。

- 人件費基準

人員構成などで各部門間の格差が大きいときは、人員割りに替えて、人件費を配賦基準とします。人員割りのメリットを備えた優れた方法です。

- 使用実績基準

業務サービス費は、部門ごとの使用実績が把握できれば、直接賦課します。

これらの方法のうち会社の実情により、1つの方法、または必要に応じていくつかの方法を組み合わせて本社費を配賦します。

4 業績評価と目標設定

1)業績評価の目的

業績評価は、組織を基礎とし、管理会計により測定した業績を次の経営目標に役立たせるためのものであり、定量的な指標が中心になります。測定された管理可能利益や直接利益の数値をほかの基準値と比較して分析検討することです。

業績評価の基準には、次のようなものがあります。

- 投入した経営資源

投下資本、設備(生産能力、売場面積など)、従業員など、ヒト・モノ・カネをどれだけ投入したかによって利益が決まります。

- 時系列分析

時系列の比較です。対前期比、対前月比などからはじまり、中長期の傾向から将来の予測をしたりします。

- クロス・セクション分析

同業他社、社内他部門・他部署との比較です。

- 標準値比較

客観的な標準値を設定しておき、これと比較します。

- 目標・計画あるいは予算対比

業績に関する経営目標、部門目標との比較です。年度計画あるいは、年度予算と実績との比較や差異分析も必要です。

このような比較分析により、業績評価が行われ、評価の結果は次の目標設定、計画策定、戦略・戦術上の意思決定に活用されます。

2)業績評価基準

部門管理者の業績責任は、その職務権限によってコントロールできる範囲のものでなければなりません。業績評価は、管理可能な指標によって行い、収益、費用、利益および、投下資本(資産)などを責任者が管理できる部分と管理できない部分に区分し、明示する必要があります。

こうして明示された業績管理指標により、各責任者は目標を示し、計画を立てて実行し、統制することになります。

業績管理指標すなわち評価項目の定義と利益責任の所在の例は次の通りです。

1.利益額

- 粗利益=売上高−売上原価(期首商品棚卸高+当期商品仕入高−期末商品棚卸高)

- 管理可能利益=粗利益−管理可能費

- 直接利益=管理可能利益−直接人件費・そのほかの管理外経費

- 経常利益=営業利益−支払利息など

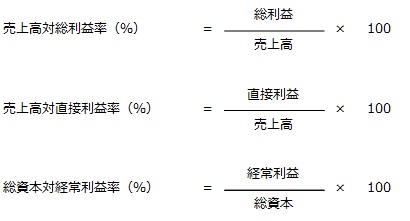

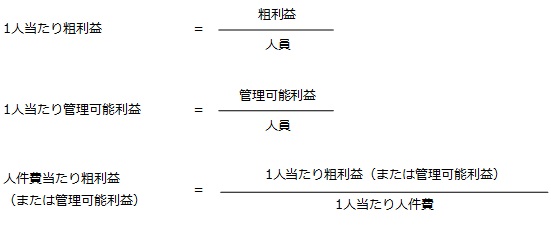

2.利益率

3.生産性(パーヘッド効率)

- 【利益責任の所在(業績評価項目)】

- 係長以下:(個人別)粗利益・管理可能利益(グループ別)・商品利益率

- 課長:管理可能利益・直接利益・生産性

- 部長:営業利益・売上高総利益率・生産性

- 事業本部長:経常利益・売上高経常利益率・総資本経常利益率

3)業績目標の設定

業務管理は業績目標の設定と年度計画策定・予算編成から出発し、年度末の業績評価で一巡します。目標設定は業績評価基準に組み込まれている管理指標が中心になります。

目標値を実現するための年度計画は、売上高から始まって損益計算ルールで決まっている収益・費用・利益の各段階にわたり、具体的で実行可能なものでなければなりません。また、目標設定、計画設定は各部門自らの責任のもとになされたものでなければなりません。従って、トップ・ダウンと、ボトム・アップの積み上げとのフィード・バック方式が業績管理を成功させる必要条件です。

部門別に業績を管理すれば、経営者が各部門の状況を把握できるだけでなく、従業員も売上高や利益といった数字をより身近に感じることができます。部門別に適正な業績目標を設定し、適正な評価結果を人事考課に反映させることで、従業員の売上高や利益に対する意識をより高めることができるでしょう。

以上(2019年4月)

pj00222

画像:pixabay