目次

1 2026年の法改正で働き方はどう変わるのか?

現在、政府内では、2026年に労働基準法(以下「労基法」)などを大幅に改正することが検討されています。いまだに存在する過重労働などから労働者を守ること、昔よりも働き方の希望が多様化してきたこと(副業など)を受けての改正で、主要な項目は次の7つです。

- 連続勤務の上限規制

- 法定休日の特定義務化

- 勤務間インターバル制度の実施義務化

- 年次有給休暇の賃金算定方式の一本化(通常賃金)

- つながらない権利に関するガイドラインの策定

- 副業・兼業における労働時間の通算ルールの見直し

- 法定労働時間の特例措置(週44時間)の撤廃

まだ検討段階とはいえ、仮に法制化された場合、社員の働き方を根本から再設計するレベルの改正になると思われます。そこで、この記事では、検討されている7つの主要論点を分かりやすく整理し、法制化された場合の中小企業への影響や、実務で注意すべき点を解説します。

2 連続勤務の上限規制

1)13日を超える連続勤務が禁止される?

社員の就業日数について

「13日を超える連続勤務を禁止する」

ことが検討されています。現行の労基法では、会社は社員に対し、「毎週1日または4週間を通じ4日以上の休日(法定休日)」を与えなければならないことになっていますが、この「4週間を通じ4日以上の休日」(変形週休制)を採用すると、次のように

理論上は最大48日連続勤務が可能になる

という法制度になっています。

ですが、このような連続勤務は、心身に著しい悪影響を与えます。厚生労働省では、業務上の出来事が与える心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」の3段階で評価していますが、

- 2週間以上の連続勤務は「中」(連日、深夜時間帯に及ぶ時間外労働があれば「強」)

- 1カ月以上の連続勤務は「強」

とされています(厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」)。こうした状況を踏まえ、政府内でも14日以上の連続勤務を禁止する方向で制度の見直しが議論されています。

2)シフト制の業種は働き方の見直しが必須、管理職の負担にも注意!

14日以上の連続勤務が禁止された場合、シフト制の業種(宿泊、介護、医療、小売など)は、特に大きな影響を受けます。これまでのように

「繁忙期は交代で連勤して乗り切る」という運用は難しくなる

でしょう。また、一般社員の連続勤務が難しくなると、そのしわ寄せは多くの場合、管理職に行きます(「管理監督者」に該当する管理職であれば、労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用されない)。とはいえ、現状すでに管理職が業務過多に陥っている会社も多く、

安易に一般社員の業務を管理職に振ると、今度は管理職の健康が心配

です。「部下の業務を上司が肩代わりする」という運用は、もはや限界に近づいています。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 繁忙期に備えて短期人材(派遣・アルバイト)、単発のスキマバイトを活用するなどして、人員体制を整えた上で、連続勤務なしでも業務を回せる体制を整える

- 管理職(管理監督者)であっても、労働安全衛生法の「労働時間の把握義務」は適用されるので、労働状況をこまめにチェックし、負担が偏りすぎていないか注意する

3 法定休日の特定義務化

1)いつが法定休日かを「あらかじめ」特定しなければならない?

法定休日について、

どの日、どの曜日を法定休日にするのかを、あらかじめ特定するよう会社に義務付ける

ことが検討されています。現行の労基法では前述した通り、毎週1日または4週間を通じ4日以上の休日を与えさえすればよいことになっており、

シフト制の職場などでは、「先週は日曜、今週は水曜、来週はまだ分からない」といった具合に、法定休日がコロコロ変わり、社員の生活のリズムが安定しにくくなる

という問題が発生し得ます。

このため、法定休日をあらかじめ特定することを、いつまでに特定すべきかなども含めて、法律上のルールとして明確化することが検討されています。

2)シフトは場当たり的にではなく、計画的に決めよう!

法定休日の特定が義務化された場合、シフト制の職場では一定期間分の休日を前もって示すことが求められると考えられます。「法定休日をいつまでに特定すべきか」「特定した法定休日の変更や休日振替はどうするか」などについては議論中ですが、

口頭で社員に「明日シフト入れる?」などと聞いて、その都度シフトを決めるようなやり方は通用しなくなる

可能性があります。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 就業規則で、法定休日と所定休日の考え方を明確にする

- シフト制の場合、どの期間(1カ月・2週間など)で休日を確定・通知するかを決める

- 休日の変更があり得る場合も、休日振替の手続き(誰が・いつまでに・どのような形で合意するか)を、書面やシステム上で残る形にする

4 勤務間インターバル制度の実施義務化

1)「終電帰り→翌朝9時出勤」は不可能に?

勤務間インターバル制度(労働時間等設定改善法による)について、

制度の実施を「努力義務」から「義務」に変更する

ことが検討されています。勤務間インターバル制度とは、

社員が終業してから次に始業するまでに、一定時間の休息(インターバル)を取ることを促進することで、社員の生活時間や睡眠時間を確保する制度

です。就業規則等で休息時間数を設定し、終業から次の所定始業時刻までの間隔が休息時間数に満たなければ、その時間数分、始業時刻を繰り下げるなどします。

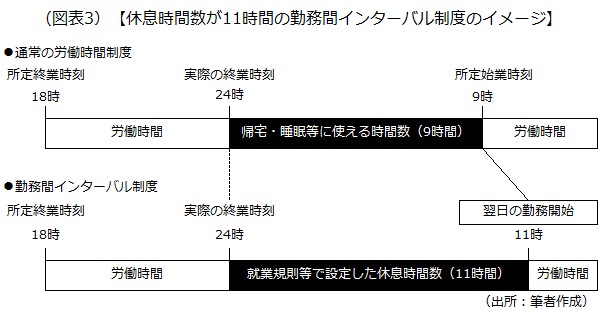

現在、政府内では原則「休息時間数を11時間」とする制度を想定した議論が進められています。例えば、24時に終業し、次の始業が翌日9時の会社の場合、社員は帰宅時間も含めて9時間しか休めません。ですが、この勤務間インターバル制度が義務化された場合、「11時間休息を取らせる」ことになるので、社員は図表3のように11時から勤務を開始すればよいわけです。

過重労働防止などの観点から設けられた制度ですが、導入している会社が2024年時点で5.7%と少ない(厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」)ことなどから、改正が検討されています。もっとも業種・職種によっては、11時間の休息を確保するのが難しい場面もあるため、

- 11時間が確保できない場合の「代替措置」(代償休暇など。利用回数に上限を設ける)

- 適用除外となる職種等の設定

など、柔軟に運用できるルールが設けられる予定です。

2)深夜残業などが当たり前になっている会社は、働き方の見直しを!

勤務間インターバル制度が義務化された場合、社員の休息時間が担保され、メンタル不調などになるリスクは軽減されるでしょう。半面、

深夜残業や「今日は遅番、翌日は早番」などの働き方が当たり前になっている会社では、これまで通りの働き方で業務を回すのが難しくなる

可能性があります。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 深夜残業翌日の勤務開始時刻を繰り下げる、または代償休暇を与えることができるよう、就業規則を改定する

- 夜勤明けの「そのまま日勤」運用を改める

- 「今日は遅番、明日は早番」などのシフトの組み合わせを見直す

5 年次有給休暇の賃金算定方式の一本化(通常賃金)

1)平均賃金や標準報酬日額での賃金支払いは不可?

年次有給休暇(以下「年休」)について、

年休を取得した場合の賃金の算定を「通常賃金」に一本化する

ことが検討されています。現行の労基法では、1日当たりの賃金の算定方法は

- (通常賃金)1日働いた場合の通常の賃金。月給制の場合、月給÷1カ月の所定労働日数などで1日単位に換算した額

- (平均賃金)直近3カ月間の賃金総額(賞与等を除く)÷直近3カ月間の総日数

- (標準報酬日額)標準報酬月額÷30日

のいずれかから会社が選択することができます。

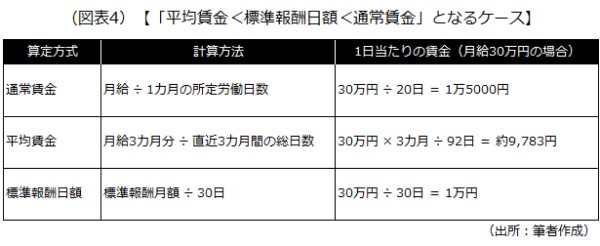

ただ、平均賃金や標準報酬日額で賃金を算定した場合、通常賃金の場合よりも金額が少なくなることが多いです。例えば、図表4は「月給を30万円(標準報酬月額も30万円)」「1カ月の所定労働日数を20日」「直前3カ月の暦日数を92日」とした場合のイメージです。

図表4の場合、通常賃金で算定した1日当たりの賃金額は1万5000円で、平均賃金や標準報酬日額の場合と5000円以上の差があります。こうした状況から、算定方法の違いによって社員に不利が生じないよう、通常賃金への一本化が検討されているのです。

2)算定方式が一本化された場合の人件費へのインパクトを試算しよう!

年休の賃金の算定方式が通常賃金に一本化されれば、

平均賃金や標準報酬日額をもとに賃金を支払っていた会社では、コストが上昇

することになります。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 自社が現在、どの算定方式を用いているのかを確認した上で、算定方式が一本化された場合の人件費へのインパクトを試算する

- 算定方式を変更する場合、就業規則の変更を行う。標準報酬日額で賃金を算定している場合、労使協定があるはずなので、その変更も忘れずに行う

- 給与システムの設定の見直しも必要

6 つながらない権利に関するガイドラインの策定

1)勤務時間外の連絡はNGに?

つながらない権利について、

労使間で社内ルールについての話し合いがしやすくなるよう、ガイドライン等を策定する

ことが検討されています。つながらない権利とは、

プライベートの時間(勤務時間外)では、社員は会社からの仕事に関する連絡(電話・メール・チャットなど)への対応を断ることができるという権利

です。すでにフランスをはじめとする欧州諸国では法制化が進んでおり、国によっては、勤務時間外の連絡そのものを禁止しているところもあります。

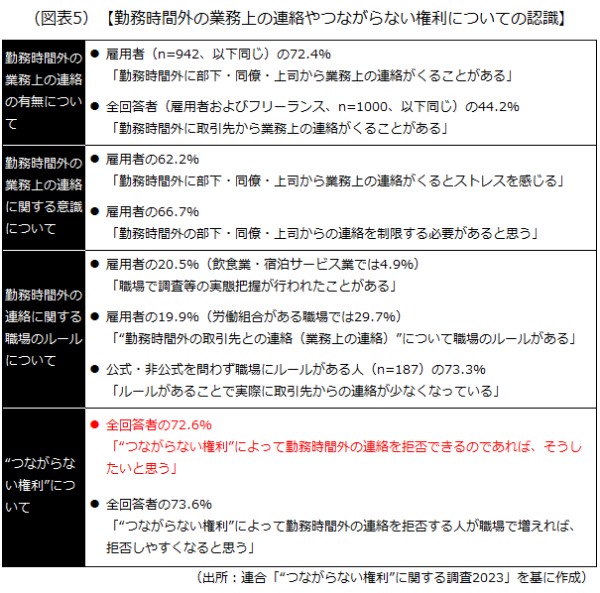

日本では現在、つながらない権利に関する法規制はありませんが、労働者側には一定の要望があるようです。日本労働組合総連合会(以下「連合」)が18歳~59歳の有職者に行った調査によると、図表5のように「つながらない権利によって勤務時間外の連絡を拒否したい」という人が回答者(1000人)の72.6%に上っています(連合「“つながらない権利”に関する調査2023」)。

実際、SNSの社会インフラ化やテレワークの浸透に伴って、

- 勤務と私生活の境界が曖昧になる

- 深夜・休日の連絡が常態化しやすい

といった問題も浮上しており、こうした背景から制度化に向けた議論が始まっています。

2)「原則、勤務時間外には連絡しない」という前提で就業規則などの整備を!

つながらない権利が制度化された場合、

勤務時間外の連絡は、緊急時などを除き、原則として控えることが求められる

ようになると予想されます。また、現状でも勤務時間外の過度な連絡は、内容によってはパワハラなどになり得ますから、制度化された場合はハラスメントに該当するか否かの判断も厳しくなって来る可能性があります。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 「緊急時を除き、原則、勤務時間外には連絡しない」という前提に立って、就業規則を整備する(何が緊急時かは、明確に基準を決めておく)

- 管理職には、「部下にその日のうちに連絡をしないと業務に支障が出る場合」などを除き、勤務時間外には連絡しない(また、返信が来なくても催促しない)よう指導する

- 一般社員に対しては、勤務時間外ではチャットツールの通知をオフにすることなどを推奨しつつ、緊急連絡時の正当な業務命令については、基本的に従うよう指導する(36協定の締結・届け出がしてあれば、時間外・休日労働を命じること自体は違法ではない)

7 副業・兼業における労働時間の通算ルールの見直し

1)副業・兼業の労働時間を把握するのは、会社にとってハードルが高すぎる?

副業・兼業について、

割増賃金を算定する際、本業先と副業・兼業先の労働時間を通算しない運用にする

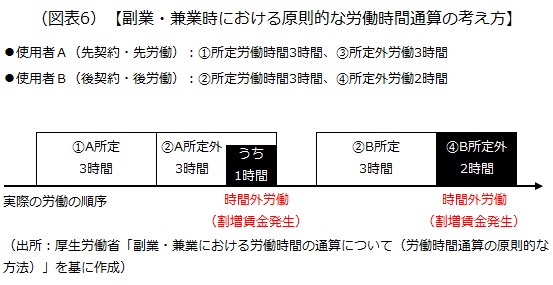

ことが検討されています。現行の労基法では、副業・兼業先で働いた時間は「本業と通算」して扱うことが原則で、割増賃金の算定においてもそのルールが適用されることになっています。実際は複数のパターンがありますが、原則的なルールは

- まず、所定労働時間を「先に契約をした会社→後に契約をした会社の順」に通算する

- 次に、所定外労働時間を「実際に所定外労働が行われる順」に通算する

です。イメージは図表6です。

ただ、こうしたルールを運用するためには、本業先と副業・兼業先がお互いの会社の労働時間を正確に把握する必要があり、

割増賃金の算定にまで労働時間の通算ルールを適用するのは、会社の負担が大きすぎるのではないか(ハードルが高いと、副業・兼業が促進されないのではないか)

という懸念から、通算ルールの緩和が検討されています。

2)「どこまでを会社が管理し、どこまでを社員の自己管理とするのか」を明らかに!

労働時間の通算ルールが緩和された場合、賃金支払いにおける会社の負担はある程度軽減されるでしょう。一方、

社員の健康管理のため、労働時間を把握する義務自体はなくさない

方向で話が進んでいるので、制度改正の動向を見守りながら、「どこまでを会社が管理し、どこまでを社員の自己管理とするのか」を明らかにする必要があります。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 副業・兼業の届け出様式を見直す(副業・兼業先の所在地、従事する業務、始業・終業時刻、所定労働時間などが分かるようになっているか)

- 社員本人からの情報提供の方法について整理する(労働時間などをどのように報告してもらうか。週単位、月単位など)

- 健康管理フローを見直す(本業先か副業・兼業先かに関係なく、睡眠不足・疲労蓄積などの健康リスクは、会社側の責任問題につながる。定期面談、体調ヒアリング、産業医の連携体制などを確認する)

8 法定労働時間の特例措置(週44時間)の撤廃

1)週の法定労働時間は一律「40時間」に?

法定労働時間について、

週44時間の特例措置を撤廃する

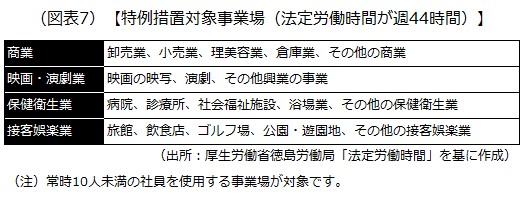

ことが検討されています。法定労働時間は通常「1日8時間、週40時間」ですが、小売業・旅館業・娯楽業の一部などに「1日8時間、週44時間」という特例が認められています。具体的には常時10人未満の社員を使用する図表7の業種の事業場が対象で、これらを「特例措置対象事業場」といいます。

これは、人手不足を背景に労働時間の柔軟性を確保するための措置でしたが、他の業種が段階的に週40時間制に移行してきたことや、特例措置対象事業場の法定労働時間が44時間に設定された2001年から四半世紀が経過していることなどから、全ての業種を一律で週40時間制に統一する方向で議論が進んでいます。

2)週40時間制で運用できる働き方を!

週44時間の特例措置が撤廃されれば、

今の働き方のままでは法定労働時間(週40時間)を超えてしまう

という現象が起こり得ます。週4時間分をどこで削るか、どの時間帯を短縮するか、あるいは営業時間そのものを見直すか、といった判断が求められます。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 現状の人員体制で週40時間制に対応できるか、繁忙期・閑散期の勤務パターンも考慮し、検討する

- 週40時間制に対応するのが難しそうな場合、採用計画についても見直す(人員を採用することによる人件費の上収についても考慮する)

- 36協定に定めた時間数を見直す(週44時間→週40時間に変更することによる人件費の上昇についても考慮する)

- DX化など、週40時間制を実現するための業務効率化についても検討する

9 制度の細かい内容が変わったとしても「後戻り」はない

今回の検討内容を一言でまとめるなら、

「どれだけ働かせるか」から「どう働いてもらうか」へ

という、発想の転換です。

繰り返しになりますが、この記事で取り上げた内容は、現時点ではあくまで「検討段階」であり、確定事項ではありません。最終的な制度設計はこれから固められていきます。とはいえ、

議論の方向性はすでに明確で、後戻りすることはありません。制度の細かい内容に揺れはあったとしても、会社に求められる「労務管理」の水準は確実に上がっていく

と考えるのが自然です。

従って、2026年の法改正を「いつ来ても良いように」準備しておくことは大切です。特に就業規則や勤怠システム、シフト体制の見直しは、一朝一夕では整いません。まだ時間がある今から、影響が大きいところだけでも着手しておくことをおすすめします。

以上(2026年2月作成)

pj00799

画像:Rossin-Adobe Stock