1 継続雇用と業務委託のハイブリッド

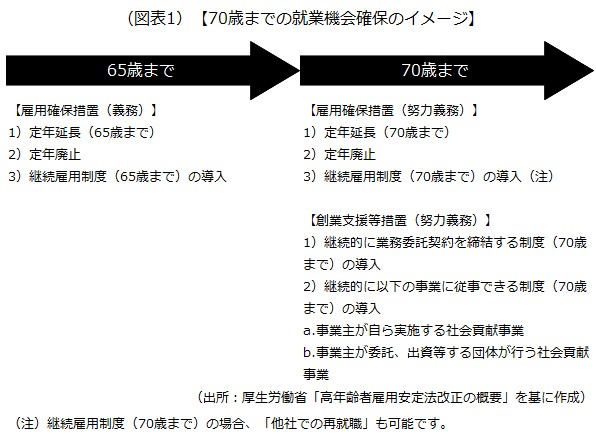

会社には社員が65歳まで働けるように措置を講じる「義務」がありますが、現在はこれに加え、70歳まで働ける機会を確保する「努力義務」も負っています。これを「70歳までの就業機会確保」といいます。

具体的な方法は、

- 継続雇用制度などによる「雇用確保措置」

- 業務委託契約などによる「創業支援等措置」

となりますが、現在、多くの会社は65歳までの継続雇用制度を導入しているので、これを70歳まで延長するのが最も簡単です。ただし、高年齢者の中には、セカンドライフの充実などのために、自由度が高い業務委託契約を希望する人もいるかもしれません。

人材を確保しつつ、こうした高年齢者の希望に沿うためには、

継続雇用制度をベースに、希望者は業務委託契約に切り替える

という設計も検討できます。そこで、この記事では、多くの人にとってまだなじみが薄いであろう、創業支援等措置の導入のステップや業務委託契約の注意点などを紹介していきます。

2 「創業支援等措置の計画」がカギ

高年齢者と業務委託契約を締結する流れは次の通りです。

- 創業支援等措置の計画を策定する

- 過半数労働組合等の同意を得る

- 創業支援等措置の計画を社内に周知する

- 個々の高年齢者と業務委託契約を締結する

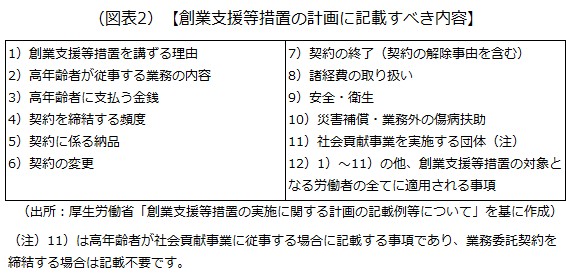

「創業支援等措置の計画」(以下「計画」)では、次の12の事項を定めます。

この計画を過半数労働組合等の同意を得た上で社内に周知すれば、業務委託契約を締結できるようになります。計画を作るのは面倒ですが、高年齢者との業務委託契約の内容は計画をベースに決定されるので、

契約内容への誤解などから、会社と高年齢者がトラブルになるリスクを低減

することができます。

なお、

創業支援等措置の制度を新設する場合には、労働基準法上の「退職に関する事項」として、就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要がある

ので注意しましょう。

3 創業支援等措置の計画を作成・運用する際のポイント

業務委託契約を交わす高年齢者は社員ではなく外部の人間となるので、

- 1.独占禁止法、下請法(注)、フリーランス保護新法に違反しないこと

- 2.実質的に「労働者」となるような指示等を行わないこと

に注意しましょう。なお、1.のフリーランス保護新法については、まだなじみが薄いという人もいるでしょうが、簡単に言うと、

「下請法に関係なく、会社はフリーランスを保護しなさい」という趣旨の法律

です。フリーランスは、取引する会社が一定の資本金要件を満たす場合には、下請法による保護を受けられますが、中小企業はその資本金要件を満たさないケースも多く、フリーランスが保護されにくいという問題があり、これを解決するためにフリーランス保護新法が制定されました。

以降では、上記1.と2.を踏まえつつ、計画に記載する12項目の中から、厚生労働省のパンフレットで留意点として挙げられている項目のポイントを紹介します。

(注)下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、2026年1月1日より「取適法(中小受託取引適正化法)」という名称に変わります。

1)高年齢者が従事する業務の内容

フリーランス(高年齢者)が従事する業務の内容は、本人の知識・経験・能力等を考慮した上で定めます。「元社員だから」と会社が一方的に業務を決めてしまいがちですが、契約内容の一方的な決定や不当な契約条件の押し付けは独占禁止法や下請法違反となることがあります。

フリーランス(高年齢者)と社員の業務内容は同じでもよいですが、働き方(勤務時間・頻度、責任の重さなど)まで同じになると、「労働者」として労働基準法などの適用を受ける可能性があります。この場合、稼働時間に応じた割増賃金の支払などが必要になることがあります。

なお、業務内容については、フリーランス保護新法により

社員と同じように、書面やメールなどで明示すること

が義務付けられています。また、

フリーランス(高年齢者)に落ち度がないのに「納品物などの受領を拒絶する、返品する」「業務内容を変更させる、やり直させる」といった行為はフリーランス保護新法違反

となり得ますので、注意が必要です。

2)高年齢者に支払う金銭

フリーランス(高年齢者)に支払う金銭は、「1回の契約(または1活動など)当たり△△円以上」といった具合に定めます。業務の内容や当該業務の遂行に必要な知識・経験・能力、業務量などを考慮して金額を設定しましょう。

フリーランス(高年齢者)に支払う金銭を理由なく減額したり、支払を遅らせたりすることは、独占禁止法や下請法違反となることがあります。

なお、報酬については、フリーランス保護新法により、

- 報酬の額、支払い期日等を書面やメールなどで明示すること

- 報酬の支払い期日について、原則として、納品などの日から起算して60日以内で、かつ、できる限り短い期間内に設定すること

が義務付けられています。また、

フリーランス(高年齢者)に落ち度がないのに「報酬を減額する」行為もフリーランス保護新法違反

となり得ます。

3)契約を締結する頻度

契約を締結する頻度は、「○○に関する業務を1年当たり○回から△回まで」といった具合に定めます。適切な頻度は個々のフリーランス(高年齢者)のスキルや健康状態などによっても変わるので、65歳時点での業務量なども考慮して決めましょう。

4)契約に係る納品の方法

契約に係る納品は、「履行期限は発注後○日から△日とし、個別契約で定める期限までに○○により納品する」といった具合に定めます。成果物が契約で定められた基準を達成していないときは、やり直しを求めることができますが、フリーランス(高年齢者)は自己の責任と判断で委託業務を行うことになり、業務上の指揮命令関係があるわけではないため、社員と同じように指示できるわけではないことに注意が必要です。

また、納品された成果物の「検収(発注内容に沿っているかを検査すること)」も重要な問題です。会社側はちゃんと成果物をチェックしたつもりでも、フリーランス(高年齢者)にそれが伝わらないとトラブルになりかねないので、検収のルールは明確に決めておきましょう(フリーランス保護新法では、給付の内容について検査をする場合には、その検査を完了する期日を明示することが義務付けられています)。

5)契約の変更

契約の変更は、「委託業務の内容、実施方法など契約条件の変更を行う必要があると判断した場合は、甲乙協議の上、変更することができる」といった具合に定めます。例えば、業務の内容の場合、外部に発注する業務がなくなったときや、フリーランス(高年齢者)の健康状態が悪化したときなどに変更が必要になります。ただし、一方的に契約内容を変更することはできませんので、フリーランス(高年齢者)と合意した上で変更するようにしましょう。

6)安全・衛生

安全・衛生は、「必要な研修・教育・訓練を事前に実施する」、「機械器具・原材料による危害を防止するために必要な措置を講じる」など、会社が行う取り組みの内容を定めます。

フリーランス(高年齢者)には労働契約法や労働安全衛生法などが適用されないので、会社は安全衛生管理をしなくてもよいと思うかもしれませんが、フリーランス(高年齢者)に対しても、同種の業務に社員が従事する場合に適用される労働関係法令による保護の内容を踏まえて、適切な安全配慮を行うことが望ましいです。

また、事故防止の他に、ハラスメントなどの防止も大切です。フリーランス保護新法では、

フリーランスが、出産・育児などと業務を両立できるように必要な配慮をすること(6か月以上の業務委託の場合)や、フリーランスに対するハラスメント行為に関し、会社が必要な体制を整備するなどの措置を講じること

が義務付けられています。

7)その他(成果物の権利)

1)から6)までの留意点のほか、「納品された成果物の権利」も重要です。例えば、フリーランス(高年齢者)の成果物(文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの)が、本人の思想や感情を創作的に表現する「著作物」に該当する場合、

- 著作権(著作財産権):著作物を勝手に複製されたり、配信されたりしない権利

- 著作者人格権:著作物を勝手に公表されたり、内容を変更されたりしない権利

が認められます。著作権(著作財産権)については他人への譲渡もできますが、著作者人格権については譲渡不可なので、納品後にその内容を公表したり、変更したりするにはフリーランス(高年齢者)の同意が必要になります。

フリーランス(高年齢者)による制作物を、編集したり修正したりすることが想定される場合には、フリーランス(高年齢者)から、制作物に関する「著作権(著作権を含む知的財産権)を譲渡する」ことに加え、「著作者人格権を行使しない」ことについても同意を得た上で、契約書に記載することなどを検討するとよいかもしれません。なお、著作権の譲渡・許諾も「給付の内容」とする場合には、フリーランス保護新法により、その範囲を明確に記載することが求められます。

以上(2025年10月更新)

(監修 のぞみ総合法律事務所 弁護士 坪井諒介)

pj00608

画像:Jacob Lund-Adobe Stock