1 自然共生サイトの認定を受けてみませんか?

地球上の様々な生物と生息環境を守り、自然の恵みを持続的に利用できるようにすることを「生物多様性の保全」といいます。世界中で生物種の減少や生態系の破壊が問題となる中、民間の力を活かした取り組みとして注目されているのが、「自然共生サイトの認定制度」です。

自然共生サイトの認定制度とは、

企業やNPOなど民間の取り組みによって生物多様性が保全されている区域を、国が評価・認定する仕組み

で、2025年7月現在で328カ所が認定されています。

■環境省「身近な自然も対象に『自然共生サイト』」■

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/

例えば、自社で管理する社有林や緑地などがある場合、その場所について自然共生サイトの認定を受けることで

生物多様性の保全に貢献している企業であることを分かりやすくPR

できます。また、企業の中には、自然共生サイトの認定を受けることで自社の水源域の保護に努めたり、従業員や地域住民とのレクリエーションの場に活用したりしている事例もあります(第3章で詳しく解説します)。

環境省でも、支援を必要とする自然共生サイトと支援先を探したい企業とのマッチングに取り組んでおり、今後は自然共生サイトに係る取り組みがより活発になることが予想されます。

そこで、この記事では、自然共生サイトの認定を受けるために必要な手続きや、自然共生サイトの認定を受けた場所での取り組み事例などの動向を紹介します。

2 自然共生サイトの概要と認定基準について

1)どのように始まった制度なのか?

自然共生サイトの認定制度は、2022年12月に開催されたCOP15(国連生物多様性条約第15回締約国会議)の中で採択された「ネイチャーポジティブ」がきっかけで始まりました。

ネイチャーポジティブとは、企業・経済活動によって生物多様性を維持するだけでなく、回復させる取り組みで、「2030年までに陸と海の30%以上を保全する」という世界目標

が掲げられています。

日本ではこのネイチャーポジティブの実現に向けて、2023年度から自然共生サイトの認定制度が創設され、2025年度からは生物多様性増進活動促進法に基づき、企業や地方公共団体等が作成する生物多様性の維持・回復・創出に資する計画を認定する制度が開始されました。現在は、「自然共生サイト=認定された計画の実施区域」という位置付けです。

ネイチャーポジティブについては、次のコンテンツで詳しく解説しています。

2)自然共生サイトとして認定される基準は?

自然共生サイトの対象となる区域は、次のような場所が挙げられます。

企業の森、ナショナルトラスト、バードサンクチュアリ、ビオトープ、自然観察の森、里地里山、森林施業地、水源の森、社寺林、文化的・歴史的な価値を有する地域、企業敷地内の緑地、屋敷林、緑道、都市内の緑地、風致保全の樹林、都市内の公園、ゴルフ場、スキー場、研究機関の森林、環境教育に活用されている森林、防災・減災目的の森林、遊水池、河川敷、水源涵養や炭素固定・吸収目的の森林、建物の屋上、試験・訓練のための草原など

このうち、自然共生サイトとして認定されるには、次の4つの基準を満たす必要があります。

- 境界・名称に関する基準

- ガバナンスに関する基準

- 生物多様性の価値に関する基準

- 活動による保全効果に関する基準

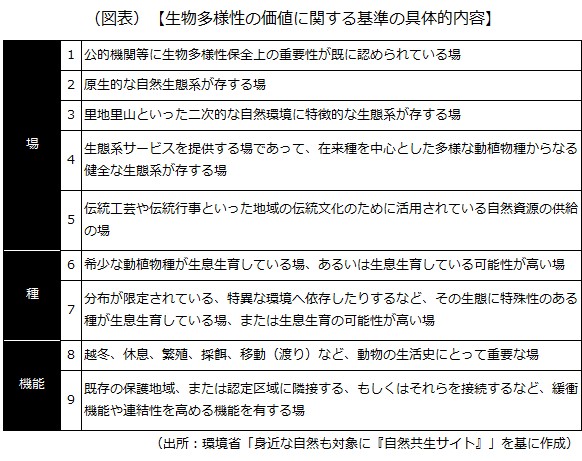

特に、「3.生物多様性の価値に関する基準」については、9項目の具体的な内容が定められています。9項目のうち、いずれかの価値がその場所にあることが認定基準とされています。

3)自然共生サイトの申請手順は?

自然共生サイトの申請先は、環境再生保全機構(ERCA)になります。

申請受付から認定までの大きな流れは次の通りです。

- 申請受付:申請書類一式を事務局(ERCA)に提出

- 予備審査:事務局で提出された申請書類を確認。必要に応じて、申請内容に関する確認や不足書類の提出が求められる

- 有識者審査:有識者による、生物多様性の増進に関する専門的な見地から意見を聴くための審査

- 省庁審査:主務省庁(環境省、農林水産省、国土交通省)による審査

- 認定:審査の結果を踏まえ、環境大臣・農林水産大臣・国土交通大臣が認定

また、同機構では、自然共生サイト認定制度への申請を考えている人向けの研修・eラーニングも開催しています。申請手順の詳細などはこちらをご確認ください。

■環境再生保全機構「自然共生サイト」■

https://www.erca.go.jp/nature/index.html

3 自然共生サイトに認定された場所の事例

1)東急不動産:東京ポートシティ竹芝・九段会館テラス・日比谷パークフロント

東急不動産が経営するオフィスビルの3棟(東京都千代田区・港区)が、自然共生サイトとして認定されています。

オフィスビルの外構や屋上などに樹木を配置して緑化を図っている他、地域住民やオフィスワーカー向けの参加型プログラムなどを展開しています。

各施設での主な取り組みは次の通りです。

1.東京ポートシティ竹芝

- 田植え・稲刈り・餅つきといった農体験の参加型プログラム、採蜜体験

- 近隣小学校の社会科見学、大学生の生物多様性保全の学びの場を提供

2.九段会館テラス

- オフィスワーカー・地域住民共同のモニタリング調査、生き物の住処づくりイベント

- 屋上緑地でのフラワーガーデンツアー

3.日比谷パークフロント

- オフィスワーカー向けの野菜教室や菜園活動を実施

- 植物に触れ学ぶグリーンツアーなどのイベント開催

2)コカ・コーラボトラーズジャパン:コカ・コーラボトラーズジャパン水源の森えびの

コカ・コーラボトラーズジャパンでは、工場の水源域となる森林を「コカ・コーラボトラーズジャパン水源の森」と名付けて水資源保全活動を推進しており、このうち、えびの工場(宮城県えびの市)の水源域に位置する約203ヘクタールの里山が、自然共生サイトとして認定されています。

2014年に同社と宮崎県、えびの市の麓共有林、西諸地区森林組合の4者で森林保全協定を締結し、水資源の保護に取り組んでいます。さらに、竹林整備や獣害被害防止対策によって、地域住民が市の特産品であるタケノコを収穫できる環境にあります。地域住民や同社の社員・家族が参加し、タケノコ収穫体験や森の散策など、里山を体験できる取り組みも実施しています。

3)麻機遊水地保全活用推進協議会:麻機遊水地

麻機遊水地(静岡県静岡市)の114ヘクタールの区域が、自然共生サイトとして認定されています。この遊水地は、もともと治水施設として整備が進められてきましたが、造成工事をきっかけに土中に眠っていたさまざまな植物が復活したことで、トンボなどの昆虫や野鳥が飛来し、生き物成育・生息の場として注目されています。

管理はNPOや専門家、地域住民、関係地方公共団体などによって構成される麻機遊水地保全活用推進協議会が手掛けており、生物の保全活動や市民を対象とした観察会、シンポジウムなどを開いています。

4)資生堂掛川工場:資生堂掛川自然共生サイト

資生堂掛川工場(静岡県掛川市)敷地内の約3.5ヘクタールの緑地が、自然共生サイトとして認定されています。

シイ・カシニ次林や竹林、スギ植林などが生えており、隣接する保育所の園児が植物の採取や動物の観察を行うなどの自然体験や教育の場としても活用されています。また、敷地内には企業資料館や美術館も併設されており、環境や文化に配慮する同社の企業理念の発信にも寄与しているといいます。

5)関西エアポート:関西国際空港島人工護岸藻場サイト

関西国際空港(大阪府泉佐野市)の護岸に広がる82ヘクタールの藻場が、自然共生サイトとして認定されています。空港島の造成時に緩傾斜石積護岸(傾斜を緩やかにした石積みの護岸)を採用し、藻場を中心に多種多様な生き物が生息しています。

1989年から30年以上にわたり、海藻の分布状況を確認するモニタリング調査を行っています。2010年以降は魚介類の生息状況の調査や間引きなども行い、環境保全に努めています。

事例で紹介した以外にも、自然共生サイトに認定された場所は328カ所あります(2025年7月現在)認定サイトの詳細な内容は、以下のリンクから確認することができます。

■30by30「認定サイト一覧」■

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/nintei/index.html

4 自然共生サイトの認定を進めるための取り組み

1)自然共生サイトなどへの支援マッチング

環境省では、自然共生サイト(これから認定を目指す場所を含みます)と、それらへの支援(金銭的・人的・技術的支援など)を希望する企業や団体とのマッチングを促進する仕組みを検討しています。

ウェブサイト上でマッチングイベントの案内や、支援を募集している自然共生サイトの情報を掲載しています。そのため、「自社で認定を受ける土地は保有していないが、自然共生サイトへ支援することで生物多様性の保全に貢献したい」という企業はこちらを参考にしてください。

■環境省「自然共生サイトの促進に向けた取組」■

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/support/

2)経済的インセンティブなどの検討

環境省では、自らが土地を持っていない場合でも、自然共生サイトの質の維持や向上のために必要な支援をした際に「支援証明書」を発行するなどのインセンティブに向けた検討を進めています。

検討状況などを次のウェブサイトから確認することができます。また、緑地や自然環境保全に資する地方公共団体の補助金・免税等制度も掲載しています。

■環境省「30by30に係る経済的インセンティブ等に関する検討状況」■

https://www.env.go.jp/nature/30by30_00001.html

以上(2025年8月作成)

pj50560

画像:K.-U. Häßler-Adobe Stock