1 災害大国日本での「防災ビジネス」の可能性は?

地震、台風、集中豪雨など自然災害が頻発し、その規模も甚大化している中、

防災ビジネス(自然災害の被害を最小限に抑えるための製品やサービス)が拡大傾向

にあります。防災といっても、重要インフラの整備だけにとどまらず、特に、AI、IoT、ドローンなどのデジタル技術を活用した災害予測や情報伝達は、今の防災ビジネスをけん引する中核分野とされています。

実際、防災ビジネスに関する国内の状況を追ってみると、

- 国土強靭(きょうじん)化に関する民間市場の規模は、2017年時点で合計15.6兆円と推計されている(内閣府「防災立国に向けた防災産業の育成・国際展開」)

- 防災情報システム・サービスに関する市場規模は、2024年度の約2150億円から、2025年度には約2416億円まで拡大すると予測されている(シード・プランニングの調査)

- 他にも、個々のライフスタイルや家族構成に合わせた「パーソナル防災」や、特定のニーズや状況に特化した「ニッチ市場」の開拓も大きな伸びしろがある

となっています。ですから、中小企業にとっては、大企業では対応しきれない細やかなニーズを捉えることで、独自のビジネスを展開できるチャンスがあるといえます。

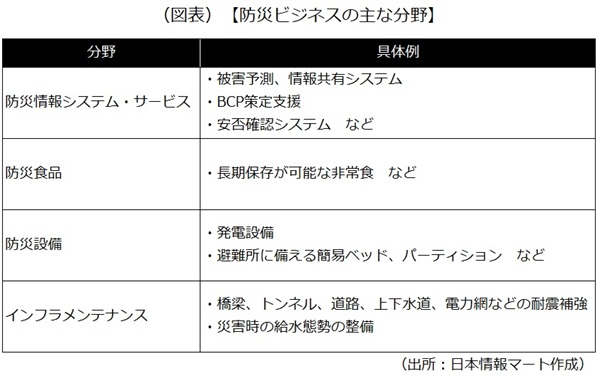

防災ビジネスについては、明確な定義があるわけではありませんが、まずは一般的に防災ビジネスとして取り上げられる4つの分野を押さえると、ビジネスチャンスを探りやすいかもしれません。以降で分野ごとに、実際に防災ビジネスを行っている企業の事例を紹介します。

2 防災情報システム・サービス

災害発生時に、正確な情報を迅速に住民や従業員に届けて避難誘導するためのシステムや、リアルタイムの被害予測・情報共有システムなどが挙げられます。企業が災害時でも事業を継続するためのBCP策定支援、安否確認システム、データバックアップサービスなどもこの分野に該当します。

1)避難所の空き情報を可視化:VACAN(東京都千代田区)

商業施設やイベントでの混雑回避システムを提供する同社では、全国の自治体向けに避難所に関する防災サービス「バカン」を提供しています。平常時は公共施設の予約や駐車場の混雑状況の可視化などができるシステムですが、災害時特有の機能として、

- 避難所の混雑情報を、地域住民にリアルタイムで配信する

- QRコードや公的身分証で避難者の受け付けを行い、避難者名簿をデータで管理する

といったことができるようになっています。

■VACAN■

https://corp.vacan.com/

2)住民への避難支援などを実現:ポケットサイン(東京都新宿区)

電子署名・認証サービスの企画、開発を手掛ける同社では、自治体向けにマイナンバーカードを用いたデジタル身分証アプリ「ポケットサイン防災」を提供しています。災害発生時にはスマートフォンのアプリを通じて、

- マイナンバーカードの情報を基に、住民の年齢・性別・住所などに応じた避難指示を住民に瞬間通知する

- 避難所のQRコードをスマートフォンで読み取り、待ち時間ゼロで入ることができる

- アンケート機能により、避難所の状況をタイムリーに可視化する

といったことができるようになっています。

宮城県で実証実験にも取り組んでおり、原子力災害発生時を想定した実証実験では、宮城県庁の職員100人がポケットサイン防災を使った避難所チェックインを導入したところ、約2分で全ての参加者が避難を完了させることができたそうです。

■ポケットサイン■

https://pocketsign.co.jp/

3 防災食品

災害時には、非常食などの食料確保が喫緊の課題です。長期保存が可能で、調理不要、または簡易な調理で食べられるレトルト食品、フリーズドライ食品、缶詰、乾パン、栄養補助食品などが含まれます。また、昨今では、アレルギーやハラル対応など、多様な食のニーズに応える製品が求められています。

1)ペット用非常食:安井商店(大阪府羽曳野市)

馬刺しやさいぼし(馬肉を燻製(くんせい)した保存食品)、ペット馬肉の販売を手掛ける同社では、人間、ペット兼用の非常食「SONAE」を提供しています。

玄米、馬肉、大豆などが使われており、添加物や防腐剤を使用していないため、ペット用の非常食としても利用できる

のが特徴です。同社はもともと馬刺しやさいぼし、ペット馬肉を販売していましたが、2018年の台風21号で自身が被災したことをきっかけに、ペット用の防災食の開発に取り組んだそうです。

また、同社では、一般消費者向けの防災対策や、ペット防災に関する情報を「SONAE」のウェブサイトで情報発信しています。

■安井商店■

https://saiboshi.net/

2)ハラル対応の非常食:アルファー食品(島根県出雲市)

アルファ化米を主体とした米加工食品の製造・販売を手掛ける同社では、自治体・企業向けに防災食品を提供しています。同社では、食物アレルギー対応をはじめ、

日本アジアハラール協会認証やヴィーガン認証を受けており、要配慮者(注)への非常食を備えている

のが特徴です。

■アルファー食品■

https://www.alpha-come.co.jp

(注)発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階において、特に配慮を要する人を「要配慮者」といいます。高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人などが該当します。

4 防災設備

病院、介護施設、データセンターなど、災害時にも電力供給を維持する必要がある施設に設置される発電設備や、災害時に開設される避難所に備える簡易ベッド、パーティション、照明、暖房、炊事設備などが含まれます。

1)防災用の移動型独立電源を開発:NTN(大阪府大阪市)

ベアリング(自動車などの軸を滑らかに回転させる部品)などの精密機器部品などの製造・販売を手掛ける同社では、発電装置と蓄電池を備えた電源システム「N3 エヌキューブ」を取り扱っています。

蓄電池をコンテナ内に格納した移動型独立電源で、電力を必要とする地域にトラックなどで運搬して、即座に発電・給電を行える

のが特徴です。

内装のカスタマイズが可能で、防災倉庫や仮設事務所、エコトイレなど様々な用途に活用することができます。

■NTN■

https://www.ntn.co.jp

2)エアーマットや防災ボートを販売:ケイウッド(高知県高知市)

工業薬品の販売や公害防止施設の運転などを手掛ける同社では、防災製品として水害から身を守るためのエアージャケットや避難所に備えるエアーマットなどを取り扱っています。

様々な防災製品の中で、例えば、避難所に備えるエアーマットであれば、

製作に当たり、高知県内の市町村の防災担当者の意見を反映させており、裏面に滑り止めをつけることで、体育館や公民館での使用に特化している

のが特徴です。

同社はもともと、人材派遣業として創業しましたが、2011年3月の東日本大震災をきっかけに、防災製品の企画、販売を新事業として立ち上げたそうです。

■ケイウッド■

https://www.k-wood.co.jp/

5 インフラメンテナンス

災害発生時の被害を最小限に抑えるための橋梁、トンネル、道路、上下水道、電力網などの耐震補強、劣化診断、修繕工事などが含まれます。また、災害時の飲料水や調理、衛生管理のための給水態勢の整備も含まれます。

1)インフラのない場所での水利用を可能に:WOTA(東京都中央区)

水処理事業を手掛ける同社では、世界初の持ち運べる水再生処理プラントである「WOTA BOX」を提供しています。独自開発した水質センサーとAI技術を活用し、生活排水の浄水処理と排水処理が行えます。

装置やフィルターが正常に作動しているかどうかや、フィルター交換までの時間を常にAIが診断してリアルタイムで表示し、一度使った水の98%以上が再利用できる

のが特徴です。

屋外シャワーキットとつなぐことで、災害時の避難所などでシャワーが利用することもでき、2016年の熊本地震、2024年の令和6年能登半島地震などの避難所で、入浴支援に活用された実績があります。

■WOTA■

https://wota.co.jp

2)避難所などでの仮設トイレの提供:インプルーブエナジー(大阪府大阪市)

仮設トイレなどの防災関連事業を手掛ける同社では、主な製品に感染予防型仮設トイレがあります。

マイナスイオンや低濃度オゾンの独自技術を活用し、臭いを元から分解するだけでなく、トイレの密閉度が高く、臭いの逆流を防げる

のが特徴です。災害時にはトイレ環境が不衛生なために、水分や食事を控えたり、同じ姿勢で座り続けることで、結果としてエコノミークラス症候群になるケースがありますが、清潔なトイレがあれば、安心して食事を取ることができ、健康状態の悪化を防げます。

令和6年能登半島地震では、延べ150基以上のトイレを被災地域に提供し、「臭わないトイレ」として話題になった実績があります。

■インプルーブエナジー■

https://im-prove-energy.jp/

以上(2025年7月作成)

pj50556

画像:KenamiRyoko-Adobe Stock