1 経営事項審査とは

経営事項審査は、

建設業者が、国や地方自治体から発注される公共工事を直接請け負う際に必要となる審査

です。

公共工事を発注する機関は、競争入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行うこととされています。この審査では、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して、順位や格付けを行います。このうちの「客観的事項」に当たるのが経営事項審査で、主に次の項目を数値化して評価します。

- 経営規模

- 経営状況

- 技術力

- その他の審査項目(社会性等)

この記事では、経営事項審査の具体的な項目や手続きの流れなどを解説します。

2 経営事項審査の概要

1)公共工事の競争入札参加資格審査について

経営事項審査は、建設業法で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない」と規定されています(建設業法第27条の23第1項)。

「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの」とは、国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人、国土交通省令で定める法人が発注する建設工事で、工事1件の請負代金の額が4500万円(該当する建設工事が建築一式工事の場合は9000万円)以上のものです(建設業法施行令第27条の13柱書)。

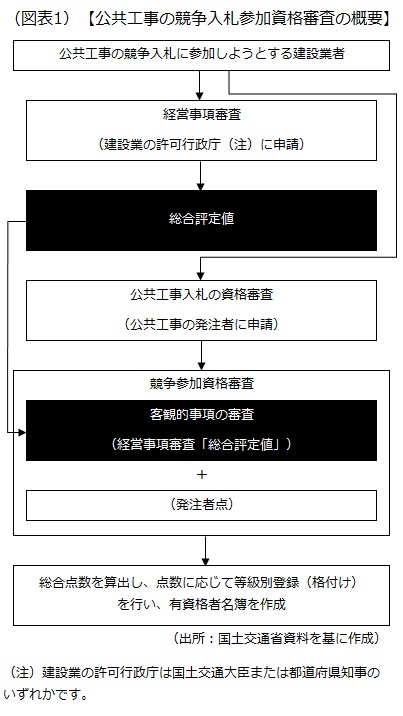

なお、堤防の欠壊・道路の埋没・電気設備の故障その他施設または工作物の破壊・埋没等の応急の建設工事、緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして、国土交通大臣が指定する建設工事は、上記建設工事には含まれません(建設業法施行令第27条の13第1号、第2号)。公共工事の競争入札参加資格審査の概要を示すと、次の通りです。

公共工事の競争入札参加資格審査のうち、発注者別評価の審査に用いられる発注者点は、公共工事の発注者によってそれぞれ基準や重点が異なりますが、客観的事項となる経営事項審査は、どの公共工事の発注者においても共通の評定値となります。

2)審査項目

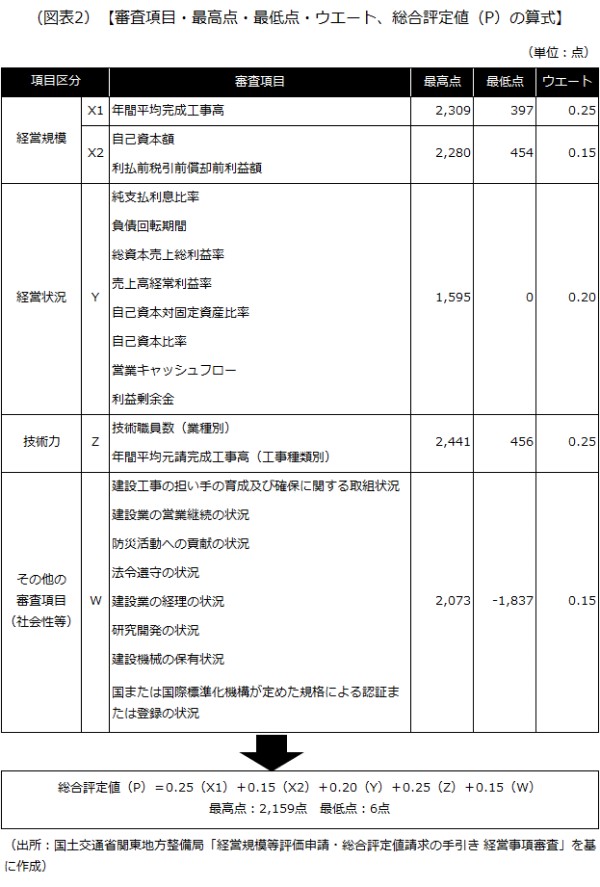

経営事項審査では、次の項目を基に総合評定値(P)を算出します。

- 経営規模(X)

- 経営状況(Y)

- 技術力(Z)

- その他の審査項目(社会性等)(W)

3)経営規模(X)

1.年間平均完成工事高(X1)

年間平均完成工事高(X1)は、審査基準日を含む2事業年度分または3事業年度分における完成工事高を平均した年間平均完成工事高を、評点テーブルに当てはめて評点が付けられます。

2.自己資本額と利払前税引前償却前利益額(X2)

経営事項審査における自己資本額とは、貸借対照表上の純資産の額を指します。「審査基準日の自己資本額」または「審査基準日の自己資本額と前審査基準日の自己資本額の平均の額」を算出し、評点テーブルに当てはめて評点が付けられます。

利払前税引前償却前利益額(営業利益+減価償却費)は、審査基準日を含む2事業年度分の平均の額を算出し、評点テーブルに当てはめて評点が付けられます。

自己資本額の点数と利払前税引前償却前利益額の点数を合計して2で除したものが、自己資本額と利払前税引前償却前利益額(X2)となります。

4)経営状況(Y)

1.経営状況を算出するための8指標

経営状況は、審査基準日を含む事業年度の貸借対照表および損益計算書、株主資本等変動計算書に計上された数値から算出される8指標で構成され、次の式で算出します。

- 純支払利息比率(%)(Y1)=(支払利息-受取利息配当金)/売上高×100

- 負債回転期間(月)(Y2)=(流動負債+固定負債)/(売上高÷12)

- 総資本売上総利益率(%)(Y3)=売上総利益/総資本(2期平均)×100

- 売上高経常利益率(%)(Y4)=経常利益/売上高×100

- 自己資本対固定資産比率(%)(Y5)=自己資本/固定資産×100

- 自己資本比率(%)(Y6)=自己資本/総資本×100

- 営業キャッシュフロー(億円)(Y7)=営業キャッシュフロー(円)/1億円(2期平均)

- 利益剰余金(億円)(Y8)=利益剰余金(円)/1億円

2.経営状況点数(A)と経営状況の評点(Y)

8指標の数値を基に、経営状況点数(A)と経営状況の評点(Y)を次の式で算出します。

- 経営状況点数(A)

=-0.4650(Y1)-0.0508(Y2)+0.0264(Y3)+0.0277(Y4)+0.0011(Y5)+0.0089(Y6)+0.0818(Y7)+0.0172(Y8)+0.1906(小数点第3位を四捨五入)

- 経営状況の評点(Y)=167.3×A+583(小数点第1位を四捨五入)

5)技術力(Z)

技術力(Z)の評点は、業種別技術職員数の点数(Z1)と工事種類別年間平均元請完成工事高の点数(Z2)を用いて次の式で算出します。

- 技術力(Z)の評点

=業種別技術職員数の点数(Z1)×4/5+工事種類別年間平均元請完成工事高の点数(Z2)×1/5(小数点第1位以下は切り捨て)

6)その他の審査項目(社会性等)(W)

その他の審査項目(社会性等)(W)については、次の評点を基に算出します。

- 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組状況(W1)

- 建設業の営業継続の状況(W2)

- 防災活動への貢献の状況(W3)

- 法令遵守の状況(W4)

- 建設業の経理の状況(W5)

- 研究開発の状況(W6)

- 建設機械の保有状況(W7)

- 国または国際標準化機構が定めた規格による認証または登録の状況

算出式は次の通りです。

その他の審査項目(社会性等)(W)

=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8)×10×190/200

(Wの評点がマイナス値であっても、合計値のまま計算します)

7)総合評定値(P)

3)~6)を基に、総合評定値(P)は次の式で算出されます。

P=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

8)まとめ

前3)~6)の内容を一覧にまとめ、審査項目・最高点・最低点・ウエート、総合評定値(P)の算式を示すと、次の通りです。

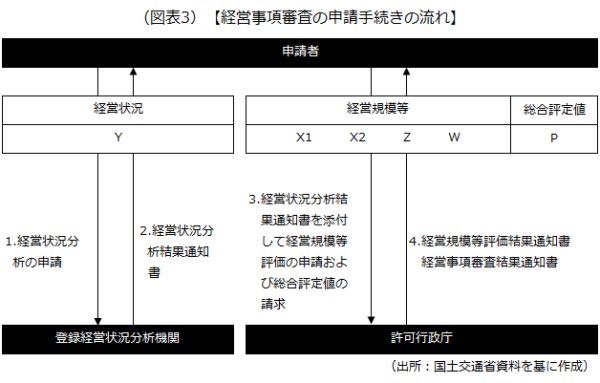

また、経営事項審査の申請手続きの流れは次の通りです。

経営事項審査の申請の手続きは、「経営状況(Y)分析の申請」と「経営規模等(X1、X2、Z、W)評価の申請及び総合評定値(P)の請求」に分けることができます。

- 申請者は、経営状況(Y)分析について、登録経営状況分析機関に申請します。

- 登録経営状況分析機関は、経営状況(Y)分析結果通知書を申請者に通知します。

- 申請者は、経営規模等(X1、X2、Z、W)評価の申請及び総合評定値(P)の請求について、経営状況(Y)分析結果通知書を添付して、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に対して申請します。

- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)は、経営規模等(X1、X2、Z、W)評価結果通知書及び総合評定値(P)通知書(経営事項審査結果通知書)を申請者に通知します。

登録経営状況分析機関は、次のウェブサイトで確認できます。

■国土交通省「登録経営状況分析機関一覧」■

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

3 参考

1)審査基準日

原則として、申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)を指します。

2)有効期間

審査基準日から1年7カ月の間(結果通知書を受け取ってからの期間ではありません)を指します。

3)有効期間を切れ目なく継続するためには

経営事項審査は、毎年、決算終了後4カ月以内を目安に申請が必要です(3月決算の会社は7月末日まで)。

以上(2025年6月更新)

pj59020

画像:rrice-Adobe Stock