1 農事組合法人になることのメリット

2 法人形態を検討するときに考えるべきこと

3 設立の流れと、農地を所有・賃借するときの要件

1 農事組合法人になることのメリット

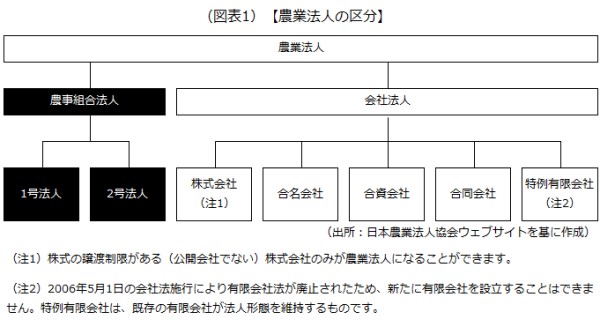

農業法人は、大別すると、会社法に基づく「会社法人」と、農業共同組合法に基づく「農業組合法人」があり、さらに細かくは次の図表のように分かれています。

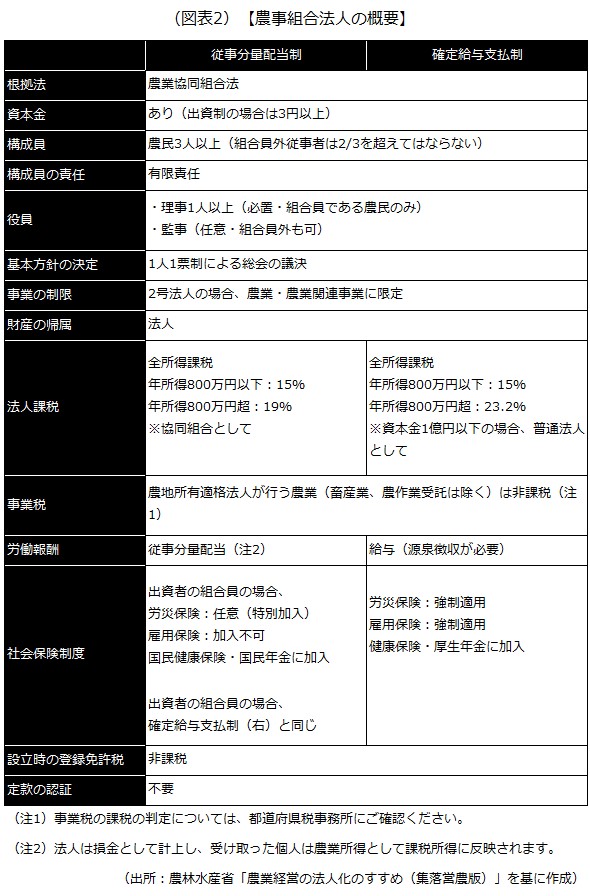

この記事では農事組合法人について扱います。近年、農家の高齢化や引退に伴って、任意組織である集落営農全体の数は減っていますが、農事組合法人は増えています。農業経営の法人化をする上で、農事組合法人を選択するメリットには次のようなものがあります。

- 登録免許税や法人課税、事業税の一部が非課税、もしくは会社法人に比べて税率が低い

- 組合員への報酬を従事分量配当にすることで、基本的に赤字にならない経営が可能

- 基本方針の決定方法に平等性がある

以降では、設立時に検討すべきことや設立の流れについて詳しく紹介します。なお、法人化そのもののメリットや、農事組合法人のポイントについて知りたい場合、次のコンテンツをご確認ください。

2 法人形態を検討するときに考えるべきこと

農事組合法人は「農業生産の協業によって、組合員の共同の利益を増進すること」が目的であり、事業内容は農業に関連するものに限られています。組合員も原則として「農民」(注)でなければならず、設立には3人以上の農民が必要で、雇用においては、組合員以外の常時従事者がその総数の2/3以下になるように調整しなければなりません。

(注)農業協同組合法において、農民とは「自ら農業を営み、または農業に従事する個人」です。

このような特徴から、農事組合法人は次のような場合に適しています。

- 施設の共同利用や農作業の共同化で、負担を減らしながら農業を営みたい

- 今のところ農業以外の事業を行う予定はない

- 集落内の複数農家が共同出資で法人化する

なお、設立後に、会社法人に組織変更できるため、後々、事業を多角化したい場合でも、法人化する時は農事組合法人を選択することが可能です。また、農事組合法人には2つの区分があり、農業経営を行うか行わないかで分けられていることも押さえておきましょう。

1号法人:共同利用施設の設置や農作業の共同化を行う(農業経営を行わない)

2号法人:1号法人の事業に加え、農作物の生産や加工品の製造、販売なども行う(農業経営を行う)

3 設立の流れと、農地を所有・賃借するときの要件

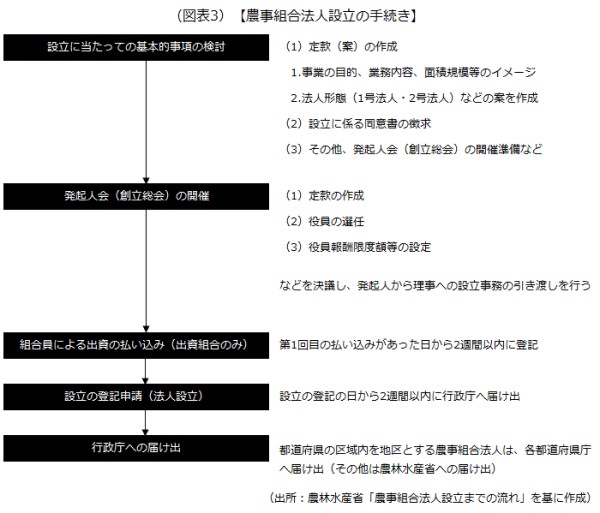

農事組合法人の組織形態を取る場合、農業協同組合法の規程にのっとって設立手続きを進める必要があります。ここでは、農事組合法人を設立するときのおおまかな流れについて紹介します。なお、実際に農事組合法人を設立するときは、弁護士や税理士、行政書士、社会保険労務士などの専門家と相談しながら手続きを進めてください。

ただし、会社法人は設立しただけでは、農地を取得・賃借することはできず、その農地を所轄する農業委員会の許可を得るか、農地中間管理機構(農地バンク)を利用する必要があります。また、所有する場合には、一定の要件を満たした上で、農業委員会に届け出をして審査を受け、「農地所有適格法人」として認可を得なければなりません。なお、1号法人は農業経営を行わないという前提のため、農地の取得・賃借ができません。これら農地制度や農事組合法人の設立手順について詳しくは、以下のウェブサイトをご確認ください。

■農林水産省「農地制度」■

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/soudan/index.html

■農林水産省「農事組合法人とは(設立方法も含む)」■

https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_sido/kumiai/

以上(2025年4月更新)

pj59023

画像:pixabay