1 経営基盤を強化する農業経営の法人化

2 農業経営を法人化するメリット

3 農業経営を法人化する方法

4 農地を取得もしくは借りるときの規制

1 経営基盤を強化する農業経営の法人化

高齢化・引退などによる農業従事者の減少や担い手不足、耕作放棄地の増加……日本の農業を取り巻く環境は年々厳しくなっています。国際情勢の混迷による肥料・ガソリンなどの高騰や、気候変動による大雨・台風・日照りなどの被害を受けるリスクも高まっています。

こうした中、農林水産省は人材確保や農地集積、スマート農業推進などによる安定性・効率性・競争力の向上を図るべく、農業経営の法人化を推進しています。なぜ、個人でなく法人なのかというと、法人化することで次のようなメリットがあるからです。

- 経営管理能力と対外信用力が向上する

- 社会保険制度の整備で人材を確保しやすくなる

- 経営の継承手続きが円滑になる

- 所得が一定よりも多い場合、税負担を軽減できる

- 充実した公的支援策を受けられる

以降で、これらのメリットを掘り下げていきます。

- 農業経営を法人化する方法

- 農地を取得もしくは借りるときの規制

についても紹介しますので、ポイントを押さえた上で農業経営の法人化を検討しましょう。

2 農業経営を法人化するメリット

1)経営管理能力と対外信用力が向上する

個人農家は、事業資金と生活費の区別が曖昧になっている場合が多くあります。

法人化すると、これらを明確に区別することになるため、経営状況を把握しやすくなります。また、複式簿記による記帳や財務諸表の作成などの事務負担は増えますが、コスト削減を意識するようになるなど、経営責任に対する自覚を持つ機会が得られます。

さらに、財務状況が明らかになることで、取引先や金融機関への対外信用力が向上し、新規の販路開拓や、商品開発などのパートナーの獲得、資金調達の拡大において有利になります。

2)社会保険制度の整備で人材を確保しやすくなる

個人農家の従業員は、各自で国民健康保険と国民年金に加入することになります。また、従業員数が5人未満であれば、原則として事業主が従業員を労災保険と雇用保険に加入させる義務はありません。そのため、これらの社会保険制度が未整備になっている場合が多くあります。

法人化(会社法人または確定給与支払い制の農事組合法人)すると、従業員を健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険に加入させることになります。社会保険料の負担は増えますが、求職者に病気・けが・失業などのリスクに対して備えがあるという安心感を与え、人材を確保しやすくなるという大きなメリットが得られます。なお、従事分量配当制の農事組合法人化の場合は、組合員は事業主と同様に国民健康保険・国民年金に加入することになり雇用保険は適用されませんが、組合員以外の従業員はやはり健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険に加入させなければなりません。

3)経営の継承手続きが円滑になる

個人農家は、取引や契約の締結を個人名義で行うため、代表者の交代時に資産や契約に関する継承手続きが煩雑になります。

法人化すると、取引や契約の締結を法人名義で行うようになるため、代表者が交代しても資産の帰属や体外的な契約関係が継続します。

また、個人農家では、後継者は親族を中心に選びがちで、場合によっては候補者がいないという状況になりかねません。法人化すると、役員や従業員から後継者を選んだり他社と合併したりと、経営継承の選択肢が広がります。

4)所得が一定よりも多い場合、税負担を軽減できる

個人農家は、所得が多いほど税率が高くなる所得税が適用されています。

法人化すると、定率課税の法人税が適用され、所得が一定よりも高い場合、個人農家に比べて所得税の税率は低くなります。ただし、利益がなくても、法人住民税(都道府県民税・市町村民税)の均等割が課税されることに注意しなければなりません。

他にも、役員報酬は一定の要件を満たすことで損金算入できるため、そのぶん税負担が軽くなることや、欠損金の9年間(2018年4月1日以降に開始される事業年度において生じる欠損金は10年間)の繰り越し控除が認められる(個人農家は3年間)などの税制上のメリットがあります。

5)充実した公的支援策を受けられる

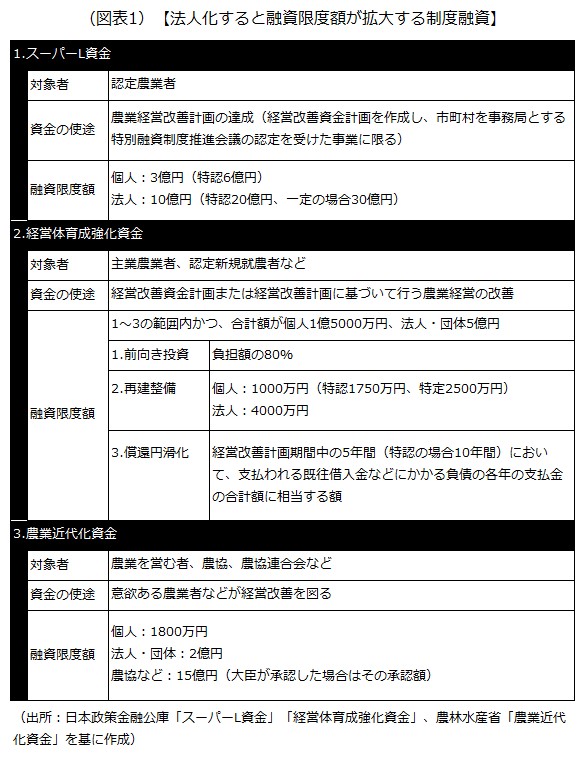

法人化すると、次の制度資金の融資限度額が拡大されます。

それぞれの制度融資の詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。

■日本政策金融公庫「スーパーL資金」■

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/a_30.html

■日本政策金融公庫「経営体育成強化資金」■

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keieitaiikusei.html

■農林水産省「農業近代化資金」■

https://www.maff.go.jp/j/g_biki/yusi/06/1_0603.html

3 農業経営を法人化する方法

1)農業法人の区分

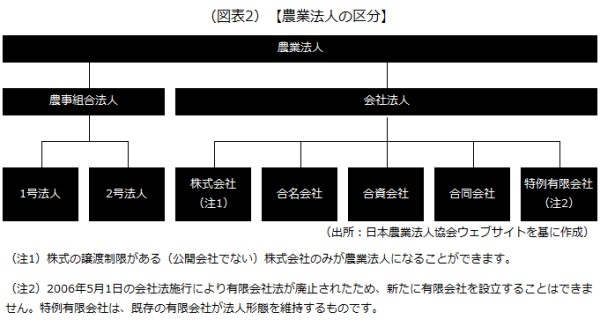

農業法人とは、稲作や畑作、施設園芸、畜産などの農業を営む法人の総称です。大別すると、会社法に基づく「会社法人」と、農業共同組合法に基づく「農事組合法人」があり、さらに細かくは次の図表2のようになります。

農事組合法人は、農業経営を行うか否かで区分されます。

- 1号法人:共同利用施設の設置や農作業の共同化を行う(農業経営を行わない)

- 2号法人: 1号法人の事業に加え、農作物の生産や加工品の製造、販売なども行う(農業経営を行う)

2)農業法人の設立手続き

農業法人を株式会社や合同会社などの会社法人として設立する場合、その手続きは一般的な会社と同じです。農業組合法人の設立手続きについては、以下の記事をご確認ください。

4 農地を取得もしくは借りるときの規制

個人農家が法人化するに当たって、所有している農地の権利を農業法人に移行させたいとき、一定の要件を満たした上で許可を得る必要があります。

1)農地の取得や賃借を行うときの要件

農地の取得・賃借などを行う場合、その農地を所轄する農業委員会の許可を得るか、農地中間管理機構(農地バンク)を利用する必要があります。このとき農業法人は、次の要件を満たさなければなりません。

- 農地のすべてを効率的に利用すること(機械や労働力などを適切に利用するための営農計画を持っているなど)

- 周辺の農地利用に支障がないこと(水利調整に参加しない、有機農業の取り組みが行われている地域で化学肥料や農薬を使わないなど)

また、農業法人が農地を賃借する場合、次の要件も満たす必要があります。

- 貸借契約に解除条件(農地を適切に利用しない場合に契約を解除する)が付されていること

- 地域における適切な役割分担(地域内での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など)のもとに農業を行うこと

- 業務執行役員または重要な使用人が1人以上、農業(マーケティングなど経営や企画に関するものでも可)に常時従事すること

2)農業法人が農地を取得するための認可「農地所有適格法人」

農業法人が農地を取得する場合、1)の許可とは別に、農地法に定められた要件を満たした上で、その農地を所轄する農業委員会に届け出て審査を受けなければなりません。ここで認可された法人を「農地所有適格法人」といいます。なお、農林水産省によると、2023年1月1日時点の農地所有適格法人は2万1213法人、認可を受けていない一般法人(リース方式)は4121法人となっています。

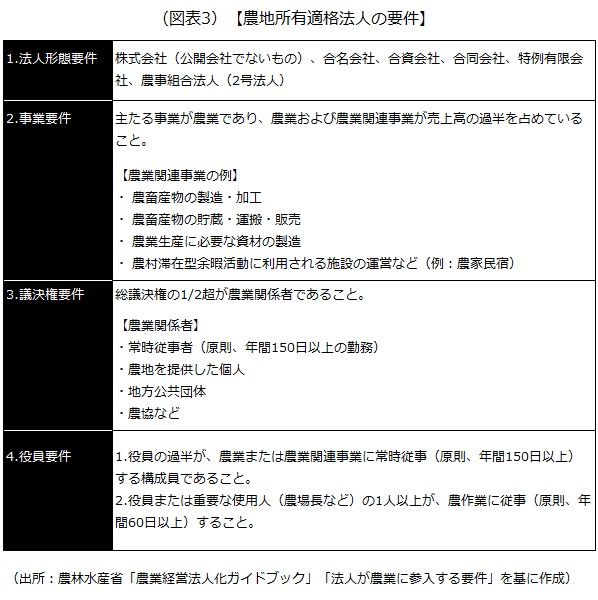

農地所有適格法人の要件は次の通りです。

3)農地所有適格法人の要件適合を確保するための規制・制度

農地所有適格法人は、農業委員会に届け出て認められた後も、その要件を満たし続けなければなりません。これを確認するために、次の措置が設けられています。

1. 毎事業年度ごとに農業委員会に報告する義務

農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に、農地所有適格法人報告書を提出し、事業の状況などを農業委員会に報告しなければなりません。報告をしない、もしくは虚偽の報告をした場合、30万円以下の過料が課せられます。なお、農地所有適格法人以外の農業法人でも、農地を借りている場合は、毎事業年度の終了後3カ月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。

2.農業委員会の勧告およびあっせん

農業委員会は、農地所有適格法人が要件を満たさなくなる恐れがあると認められるときは、その農業法人に対して必要な措置を取るべきことを勧告できます。このとき、農業法人から農地の所有権を譲渡したいと申し出があった場合、農業委員会はあっせんに努めます。

4)農地所有適格法人が要件を満たさなくなった場合

農地所有適格法人は、その要件を満たさなくなれば、農地所有適格法人ではなくなります。ただし、要件を満たさない状態が一時的なものであると認められた場合は、農地所有適格法人ではなくなったとは判断されません。

要件を満たすことが難しいと判断された場合、一定の猶予期間を経て、農業法人は所有している農地を譲渡し、貸し付けられている農地は所有者に返還しなければなりません。これを過ぎても所有している農地や貸し付けられている農地などは、最終的に国に買収されることになります。

以上(2025年4月更新)

pj59021

画像:Alexander Raths-Adobe Stock