活用する機会の例

- 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会

- 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ

- マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

日ごろの車の運転で「内輪差・外輪差」を意識していますか。例えば左折する際は、車両の左後方を走る二輪車の巻き込みや縁石への乗り上げなどに注意することが「内輪差」も意識した運転になります。

車が曲がる時の「内輪差・外輪差」を理解し、事故を起こさないための安全運転について考えます。

1 「内輪差・外輪差」とは

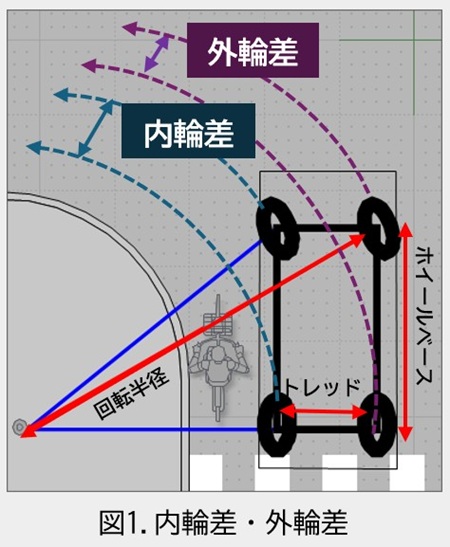

「内輪差・外輪差」とは、図1に示すように、車両が曲線を描くときの前輪と後輪の走行半径の差です。

「内輪差・外輪差」は、計算ができます。ある乗用車を例に「内輪差」を計算すると次のようになります 。

ホイールベース:2.6m、トレッド:1.5m、最小回転半径:5mの場合、内輪差は、約1.03mとなります。

実際に運転をしているときの「内輪差」の目安は、ホイールベースの1/3といわれています。ホイールベースが2.6mであれば、内輪差は、約0.9mとなります。このように乗用車であっても、内輪差は1m程度あり、内側に二輪車が走行している場合には、空間を塞ぐ幅となります。

≪右振り左折に注意≫

「内輪差」を意識するあまり、生活道路などの狭い道で、図2のように、車の頭を右側に振って左折をするドライバーを見かけます。このような運転は、対向車との衝突や後続車からの追突のリスクがあります。

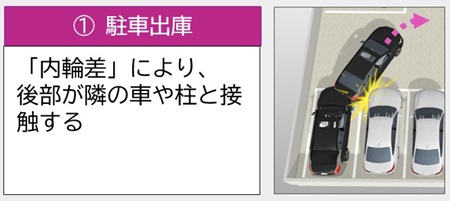

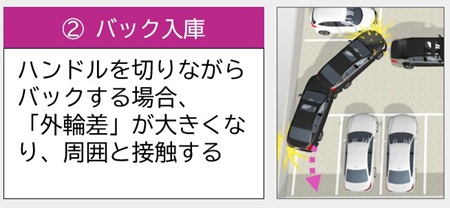

2 駐車場での事故例

狭い駐車場は「内輪差・外輪差」に起因する事故が発生しやすい場所となります。

次の点に注意して運転操作をしましょう。

- スピードをしっかり落とす

- 適切な位置まで前進・後進し、ハンドルをしっかり切り小回りをする

- 左右のドアミラーも活用しながら周囲を確認する(巻き込み・外側突出部分の接触)

3 周囲を走る大きな車を意識した気配り

車体が大きい車は、図3に示す「オーバーハング」(バンパーや荷台など、タイヤからはみ出した車体の部分)が、曲がる際に周囲と接触するリスクがあります。

そのため、車体が大きい車の周囲を走るときは、走行の妨害になったり、接触したりしないように気配りをすることが大事です。注意すべき事項を次に例示します。

大きな車を意識した周囲への気配りが、事故を起こさないための安全運転となります。

以上(2025年9月)

sj09157

画像:amanaimages