1 誹謗中傷はダメ! 再投稿でも処罰される恐れがある

皆さんは、SNSや動画共有サイトなどで、芸能人やアスリートなどの著名人を誹謗中傷するような投稿を見かけたことがあるかもしれません。

「容姿や性格、人格に関する悪口」「虚偽や真偽不明の情報」「プライバシーの暴露」などといった悪質な投稿は後を絶たず、そうした投稿に端を発し精神的に追い詰められて自ら命を絶ってしまう人もいて、大きな社会問題となっています。

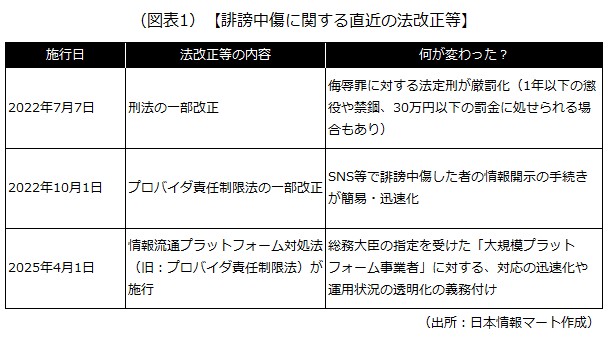

こうした中、ネット上の誹謗中傷については、法改正等によって、様々な対策が進められてきています。

忘れてはならないのは、

- 匿名だからといって何を言ってもいいわけではない

- ネット上の誹謗中傷の発信者は技術的に特定され得る

- 元の発信者でなくても、軽い気持ちでした再投稿(注)が処罰対象になることもある

ということです。

ネット上の誹謗中傷を巡っては民事事件(損害賠償請求)も多くありますが、まずは、刑事事件として問題となるのはどのような行為で、それに対してどのような罰則が科せられるのかを見ていきましょう。

(注)再投稿とは、共感したり気に入ったりした情報をそのまま拡散する行為をいいます。SNSによって「リツイート(旧Twitter)」「リポスト(X)」など名称が異なります。

2 ネット上の投稿 刑事事件として問題となる行為と罰則

1)名誉毀損、侮辱

名誉毀損については、

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する

とされています(刑法第230条第1項)。

侮辱については、

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する

とされています(刑法第231条)。

例えば、「A氏は、裏で反社会的勢力とつながっているようだ」といった投稿をした場合、A氏から名誉毀損の罪で告訴される恐れがあります。また、「B氏は、自己中でわがまま。最悪。キモい」といった投稿をした場合、B氏から侮辱の罪で告訴される恐れがあります。

なお、人の名誉の「人」は、個人だけでなく法人も含まれると解釈されます。相手が著名人に限られるわけではなく、一般人でも会社でも相手の名誉(社会的評判)を傷つけるような投稿をしてはいけません。

2)信用毀損・業務妨害、威力業務妨害

信用毀損・業務妨害については、

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する

とされています(刑法第233条)。

威力業務妨害については、

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条(第233条)の例による

とされています(刑法第234条)。

信用毀損・業務妨害、威力業務妨害は親告罪ではないため、被害者(や法定代理人など)からの告訴がなくても、検察が起訴することはあり得ます。

例えば、「C社は、パワハラがひどい。ヤバイ」といった投稿は、信用毀損・業務妨害の罪に問われる恐れがあります。また、「D店が気に食わない。火をつけてやる」といった投稿は、威力業務妨害の罪に問われる恐れがあります。

3)脅迫、強要、恐喝

誹謗中傷とは少し異なるかもしれませんが、いわゆる「カスハラ」に当たるような悪質なクレーマーによるネット上の脅迫、強要、恐喝などもあり得ます。

脅迫については、

生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する

とされています(刑法第222条第1項)。

強要については、

生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する

とされています(刑法第223条第1項)。

恐喝については、

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する

とされています(刑法第249条第1項)。

脅迫、強要、恐喝も親告罪ではないため、被害者(や法定代理人など)からの告訴がなくても、検察が起訴することはあり得ます。

例えば、「E店の店員、殺す」といった投稿は脅迫の罪に問われる恐れがあります。また、「F店は接客態度がなってない。謝罪広告を出せ」といった投稿は、強要の罪に問われる恐れがあります。さらに、「G社は、機密情報を暴露されたくなければカネを払え」といった投稿をすれば、恐喝の罪に問われる恐れがあります。

3 再投稿でも処罰される!?

ケースによっては、悪質な投稿を再投稿した者も告訴される恐れがあります。実際に、名誉毀損や侮辱に該当する投稿を再投稿した者に対する損害賠償請求を認容する下級審判例が相次いでいます。

再投稿であっても、その投稿が誰かを傷つけることにならないか、慎重に考えて行動しないといけません。「正義感にかられて」「つい軽い気持ちで」などの主張や弁明は通用しないといえるでしょう。

また、性的被害を受けたとの女性ジャーナリストによる訴えに対し、旧Twitterで「売名行為だ」などと誹謗中傷する複数の投稿があり、当時現職だった国会議員が、それらの投稿に繰り返し「いいね」を押したことで、名誉を傷つけたかどうかが争われた裁判もありました。同裁判では最高裁が議員側の上告を退ける決定をし、同議員に賠償を命じた二審の判決が確定しました。これは、特殊なケースとも考えられますが、

- 誹謗中傷に対しては社会全体がより厳しい目で見るようになっている

- SNSでの振る舞いには責任が伴う

ことを忘れてはなりません。

4 参考

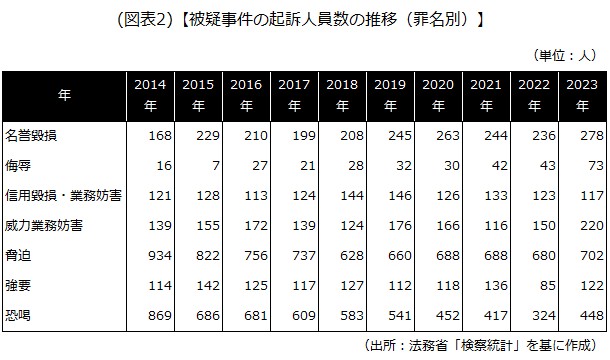

1)検察統計による被疑事件の起訴人員数の推移(罪名別)

第2章で紹介した「刑事事件として問題となる行為」について、法務省「検察統計」を基に、起訴された人員数の推移をまとめてみました。

名誉毀損と侮辱は、被害者(や法定代理人など)からの告訴がなければ検察が起訴できない親告罪ですが、2023年には278人(対前年42人増)が名誉毀損で、73人(対前年30人増)が侮辱で起訴されています(検察統計調査。死者名誉毀損を除く被疑事件)。

同じく、2023年には117人(対前年6人減)が信用毀損・業務妨害で、220人(対前年70人増)が威力業務妨害で起訴されています(検察統計調査。電子計算機損壊等業務妨害を除く被疑事件)。また、2023年には702人(対前年22人増)が脅迫で、122人(対前年35人増)が強要で、448人(対前年124人増)が恐喝で起訴されています(検察統計調査)。

これらのうち「ネット上の誹謗中傷」が占める割合などは明らかではありませんが、毎年、数百人が起訴されるに至る様子がうかがえます。

2)SNSなどで誹謗中傷を受けて困ったとき、傷ついて辛いときは

総務省では「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」というチャート式で、どういう場合に、どこに相談・通報すればよいのか分かりやすくまとめた資料を公表しています。

SNSなどで誹謗中傷を受けて困ったとき、傷ついて辛いときは、独りで抱え込まず、信頼する人や公的な相談窓口に相談しましょう。

■総務省「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」■

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/reference/reference01.html

以上(2025年3月更新)

(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

pj60136

画像:mako-Adobe Stock