目次

1 理不尽なカスハラには毅然と対応する

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、

顧客などが、社員に悪質な嫌がらせ(土下座の強要など)をすること

です。「お客様は神様です」などというように、日本の会社は昔から、顧客を大切にする傾向がありますか、「土下座などを強要されそれに応じることが、本当に顧客を大切にすることなの?」という当然の疑問があり、実際にカスハラが社会問題化する中、

2025年6月11日公布の改正労働施策総合推進法において、「1.カスハラの定義」を明確化する旨、「2.一定のカスハラ防止措置の実施」を会社に義務付ける旨

が定められました(公布日から1年6カ月以内に施行)。

1.カスハラの定義

次の3つを全て満たす場合、カスハラになることが定められました。

- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う

- 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

- 社員の就業環境を害すること

2.一定のカスハラ防止措置の実施

通常のパワハラやセクハラと同様に、カスハラについても次のような防止措置が義務付けられることになりました。

- カスハラを許さない旨の方針等の明確化、周知・啓発

- カスハラに関する社員からの相談体制の整備・周知

- カスハラ事案が発生した後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

国が法律による規制に踏み切ったことで、会社においてもこれまで以上のカスハラ対策が求められることになるでしょう。大切なのは、

正当なクレームには真摯に、理不尽なカスハラには毅然と対応すること

です。とはいえ、上記のカスハラ防止措置などについては、これから指針で詳細が定められるという段階なので、現状では厚生労働省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」などを参考にしながら、会社としての対応方針を決めておくのが妥当です。

■厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」■

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

この記事では同マニュアルをもとに、カスハラ対応のポイントとして、次の4つを紹介します。

- どのような言動がカスハラになるのかを押さえる

- 類型別に大まかな対応方針を決める

- 社員は事実を正確に会社に報告する

- 上司または経営者が具体的な対応を決める

2 どのような言動がカスハラになるのかを押さえる

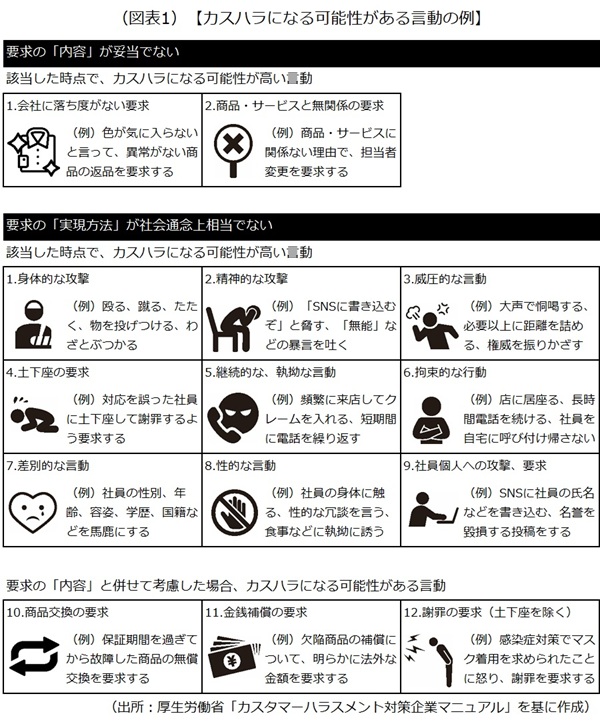

また、これとは別に厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、

顧客などからのクレームのうち、要求の内容が妥当でない、または要求の実現方法が社会通念上相当でない言動で、就業の妨げになるものがカスハラになり得る

とされています。

同マニュアルによると、カスハラになる可能性がある言動の例は次の通りです。

法的には、カスハラは

民法の「不法行為」(故意・過失によって他人の権利や法律上の利益を侵害する行為)

に該当する可能性があります。また、言動の内容によっては、刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、不退去罪など)や軽犯罪法が適用されることもあります。逆に図表1のような言動に当たらない(要求の内容・実現方法に問題がない)場合、カスハラではなく正当なクレームということになります。より詳細なカスハラの具体例を知りたい場合、こちらもご参照ください。

■厚生労働省「第9回雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」(参考資料1「カスタマーハラスメント事例集」を参照)■

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40906.html

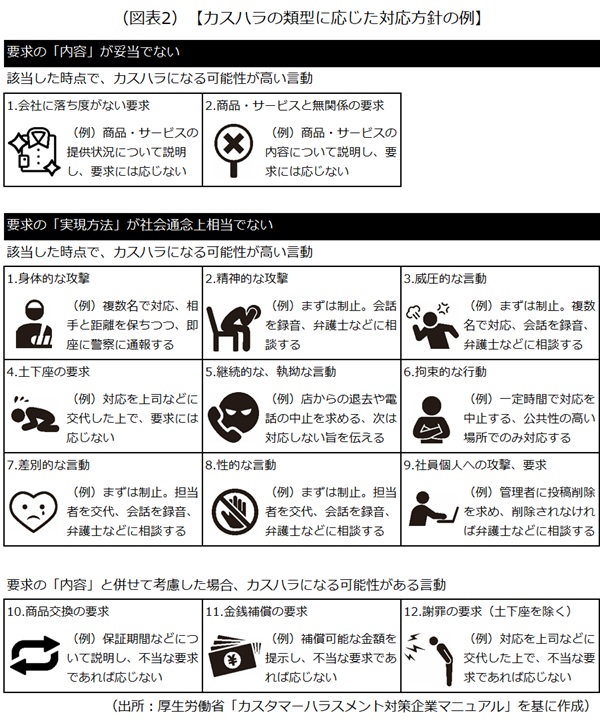

3 類型別に大まかな対応方針を決める

正当なクレームならば誠実に対応を検討する必要がありますが、カスハラの場合、要求には応じず、法的措置なども含めて厳正に対処します。前述した通り、カスハラは幾つかの類型に分類できるので、大まかな対応方針は事前に決めておくことができます。

カスハラの類型に応じた対応方針の例は次の通りです。

これらは大枠の方針なので、実際にどのように対応すべきかは、

- カスハラが初めて行われたのか、繰り返し行われているのか(初めての場合、内容によっては注意だけで済ませることも検討)

- 対応した社員に落ち度はなかったのか(正当なクレームだったのに、社員の対応不十分でカスハラに発展した場合、社員の対応については謝罪が必要)

なども考慮して慎重に判断します。そのためには、カスハラ対応における社内の役割分担を明確にする必要があります。次章以降で見ていきましょう。

4 社員は事実を正確に会社に報告する

顧客などから電話や対面などで会社に対してクレームがあった場合、まずは窓口の社員が初期対応に当たります。ここで社員に求められるのは、

顧客などを不用意に刺激しないよう注意しつつ、会社が顧客などへの対応を検討するために必要な情報を集めること

です。ポイントは次の2つです。

- 限定的な謝罪:不快感を与えたことについてだけ謝罪する

- 事実の把握:顧客などの要求の内容や問題が発生した経緯を正確に把握する

1.では、顧客などに対し、「このたびは不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありません」など、不快感を与えたことだけを謝ります。正確に状況が把握できていない段階では、不用意に会社の非を認めたり、相手の要求に応じたりするべきではありません。

2.では、顧客などの住所・名前・連絡先などを確認した上で、話を一通り聞き、要求の内容や問題が発生した経緯を確認します。事実を正確に把握するため、必要に応じて会話を録音するなどして証拠に残します。また、現場対応は1人で行わず、可能な限り複数名で対応するのがよいでしょう。

1.と2.が完了したら、社員は顧客などから確認した情報を上司に報告し、今後の対応について相談します。ただし、身体的な攻撃や性的な言動を受けたなど緊急性が高いときは、1.と2.の状況に関係なく、即座に上司に報告します。

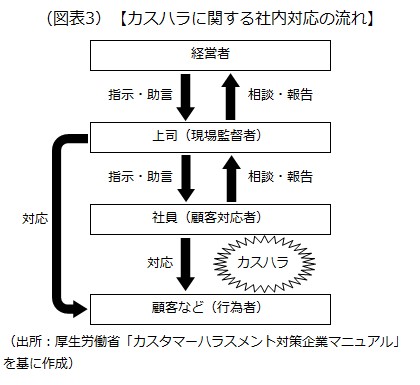

5 上司または経営者が具体的な対応を決める

カスハラに関する社内対応の流れは次の通りです。

上司は社員から、顧客などの要求の内容や問題が発生した経緯について話を聞き、

カスハラであれば、その内容に基づいて顧客などへの具体的な対応を決定

します。ただし、

- 顧客などが重要な取引先である

- 弁護士、警察などに相談すべき案件である(訴訟手続が必要、犯罪行為に当たるなど)

などといった場合は、必要に応じて経営者が判断します。詳細が決まったら、状況に応じて適切な人が対応します。顧客などが取引先(会社)の場合は、社内にハラスメント相談窓口があるでしょうから、必要に応じて窓口担当者とも連携しましょう。

なお、社員がすでにカスハラによって精神的ショックを受けている場合、顧客などから引き離す、医師による面談を実施するといった措置も併せて検討します。

この他、上司または経営者が具体的な対応を決定したり、社員が前述の初期対応を行ったりする上で支障がないよう、定期的に社内で対応ルールの教育・研修を実施するとよいでしょう。

以上(2025年11月更新)

(監修 みらい総合法律事務所 弁護士 田畠宏一)

pj00626

画像:Maki_Japan-Adobe Stock