1 社員が交通事故を起こした場合、会社の責任は?

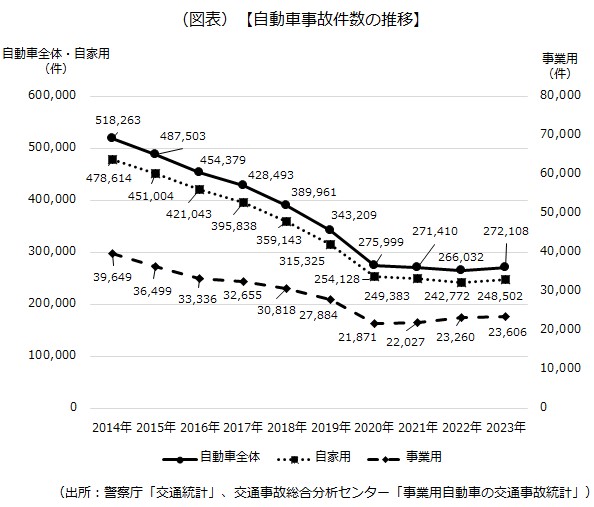

警察庁、交通事故総合分析センターのデータによると、2023年は27万2108件の自動車事故が発生していて、うち2万3606件が事業用自動車の事故です。直近10年間で見ると事故は減少傾向にありますが、それでもゼロにはなりません。会社がどれだけ事故防止対策をしても、業務で自動車を使っている限り、交通事故に遭うリスクはあるわけです。

そして、社員が業務中や通勤中に交通事故を起こした場合、

運転者本人だけでなく、使用者である会社も責任を問われ、賠償義務が生じる

ことがあります。業務で自動車を使用する会社に問われる責任は、大きく分けて、

- 使用者責任(民法)

- 運行供用者責任(自動車損害賠償保障法)

- 違反行為の下命・容認による刑事責任(道路交通法、交通事故が社員の飲酒運転や過労運転に起因するものだった場合)

の3つです。

業務中の交通事故の場合、会社側から社員に損害額を求償するのは難しく、

基本的には、会社が損害額を全額負担する

ことになります。事故の被害者が死亡したり、介護を要する重度の後遺障害が残ったりした場合、損害賠償額が数億円に上るケースもあります。

「もしものとき」の膨大な損失を避けるため、いま一度、使用者責任などの定義と会社が負うリスクについておさらいし、社有車の保険契約内容を確かめてみましょう。

2 【責任その1】使用者責任

1)使用者責任の概要

一般的に、交通事故の加害者となった社員は、民法第709条による「不法行為責任」を負います。さらに、使用者である会社は、社員が業務中に起こした事故(不法行為)について、民法第715条による「使用者責任」を負います。簡単に言うと、

会社は社員を使って利益を得ているのだから、社員が起こした事故の損害についても責任を負うべき

という考え方です。

例えば、社有車を使った業務中の事故で、会社がその使用を認めていた場合、交通事故の発生は十分予見できるので、使用者責任が認められやすくなります。使用者責任が認められると、被害者は加害者である社員だけでなく、会社にも損害賠償を請求できます。

なお、会社が使用者責任を免れるためには、

- 被用者の選任や事業の監督に相当な注意を払ったこと

- 相当な注意を払っても損害の発生を避けられなかったこと

のいずれかを証明する必要があります。ただし、裁判上、これらを理由に会社の責任が免除された事例はほとんどありません。

2)使用者責任が認められた裁判例

社有車での事故で、使用者責任が認められた裁判例(最高裁第二小法廷、令和2年2月28日)を紹介します。

- 概要:社員が業務中、社有車で人身事故を起こした。社員は被害者から訴えられ、賠償金を支払った。社員は退職後、会社に対して支払った、賠償金の求償を請求する裁判を起こした

- 問題点:会社は事故当時、社有車に任意保険をかけていなかった

- 判決:業務中の事故であり、会社も社員の運転によって利益を得ていたため、使用者責任が認められ、賠償金の請求は可能と判断された

このように、業務中に起きた事故は使用者責任が認められる可能性が非常に高いほか、事故が原因で退職した社員から裁判を起こされたり、車両保険に入っていないことで膨大な賠償金を求められたりするケースもあります。

3 【責任その2】運行供用者責任

1)運行供用者責任の概要

運行供用者責任とは、自動車損害賠償保障法第3条に定められた制度で、

人身事故が発生した場合、「運行供用者」が賠償責任を負う

というものです。運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」、つまり事故を起こした車両の運行を管理し、それによって利益を得ている者を指します。

誰が運行供用者になるかはケース・バイ・ケースですが、典型的なのは車両の「保有者」です。簡単に言えば、

業務中の交通事故の場合、基本的には「会社=保有者」となり、会社名義でなくても、会社がその車両の使用権を持っていれば「保有者」に該当する

ということです。例えば、社員が社有車で事故を起こした場合、保有者である会社が運行供用者責任を問われる恐れがあります。

一方、社員が無断でマイカー通勤をし、その通勤途中に事故を起こした場合、会社は通常、運行供用者責任を負いません。ただし、使用者責任の場合と同様、

会社がマイカー通勤を黙認していたり、マイカーで営業をさせたりしていた場合、社員の運転によって会社が利益を得ていたと判断され、運行供用者責任が認められやすくなる

ので注意が必要です。

なお、運行供用者責任では、不法行為責任や使用者責任と異なり、善意・無過失であることの立証責任を運行供用者自身が負います。会社が責任を免れるには、過失がなかったことを自ら立証する必要があります。具体的には次の3つ全てを証明しなければなりません。

- 自己および運転者が車の運行に関し注意を怠らなかったこと

- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと

- 車の構造上の欠陥または機能上の障害がなかったこと

2)運行供用者責任が適用された裁判例

マイカー通勤による事故について、会社に運行供用者責任が認められた裁判例(最高裁第三小法廷平成元年6月6日判決)を紹介します。

- 事故の概要:社員が工事現場から会社の寮へ帰宅途中、マイカーで事故を起こした

- 問題点:会社はマイカー通勤を禁止していたが、アクセス困難な現場のため黙認していた(社員は注意を受けたこともなかった)。会社は社屋近くの駐車場も利用させていた

- 判決:会社は社員にマイカーを利用させて利益を得ており、運行供用者責任が認められると判断された

このように、黙認や便宜提供(駐車場利用など)があれば禁止規程があっても責任を負う可能性が高く、マイカー通勤に関する管理・規程の徹底は不可欠でしょう。

4 【責任その3】違反行為の下命・容認による刑事責任

1)違反行為の下命・容認による刑事責任の概要

道路交通法第75条では、自動車の使用者(安全運転管理者等)は、自動車の運転者に対し、次の違反行為を命じたり、違反行為を知りながら放置したりしてはならないとされています。

- 無免許運転

- 最高速度制限違反運転

- 飲酒運転

- 過労運転

- 大型自動車等無資格運転

- 積載制限違反運転

- 車両の放置行為

この中でも、会社側が特に注意すべきなのが、4.の過労運転です。

過労運転とは、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができない恐れがある状態で自動車を運転すること

を指します。

例えば、社員が過労状態であることを知りながら適切な措置を取らず、自動車を運転させた場合、会社は労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務(社員が安全で健康に働けるよう配慮する義務)」違反を問われ、社員からも損害賠償請求を受ける恐れがあります。

つまり、過労運転による交通事故が発生した場合、会社は交通事故の被害者だけでなく、社員本人に対しても損害賠償のリスクを負うということです。

2)違反行為の下命・容認による刑事責任が認められた裁判例

過労運転による刑事責任が認められた裁判例(仙台簡易裁判所、平成19年8月2日判決)を紹介します。

- 事故の概要:社員が居眠り運転で赤信号交差点に進入し、他車と衝突した

- 問題点:社員は疲労による眠気を自覚しており、本来は運転を中止すべき状況だったが、会社は社員が過労で正常に運転できない恐れを認識していたにもかかわらず、運転を指示した

- 判決:道路交通法違反罪(過労運転の下命)で会社側の刑事責任が認められた

このように、過労運転を知りながら運転を指示すると刑事責任を問われる恐れがあり、労働時間管理と体調確認は企業の安全配慮義務として極めて重要です。

過労運転を防ぐポイントの1つは適正な労働時間管理です。厚生労働省がトラック、バス、タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイントを示しているので、参考にしてください。

■厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」■

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/

以上(2025年9月更新)

(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

pj60062

画像:photo-ac