書いてあること

- 主な読者:持株会社の設立によって、事業承継をスムーズに進めたい

- 課題:後継者がまだ若くて不安。持株会社設立のメリットもよく理解できていない

- 解決策:株式移転による持株会社を設立することで、経営を安定させることができる

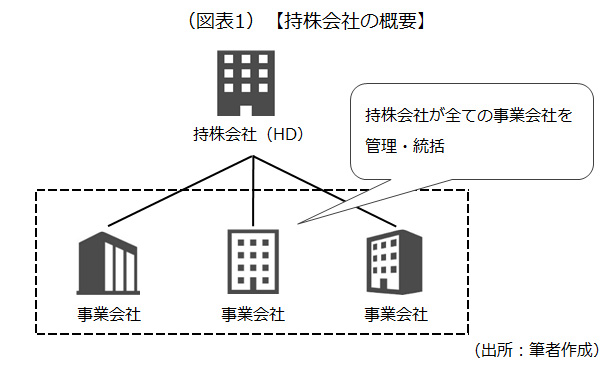

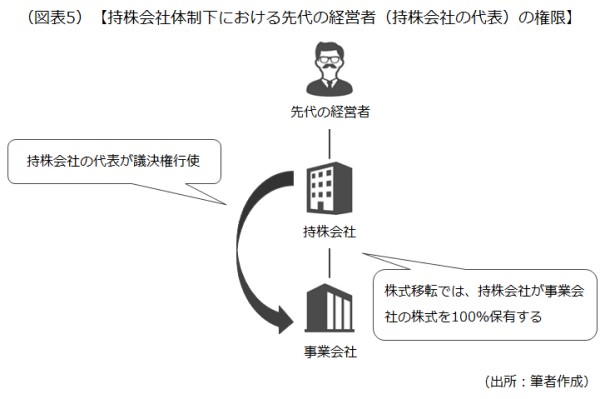

事業承継で持株会社(ホールディングス、HD)を活用するケースが増えています。持株会社とは、事業会社(既存ビジネスを行っている会社)を所有・管理するために存在する会社です。持株会社を設立すると、事業会社を管理・統括する組織体制(以下「持株会社体制」)を築くことができます。事業会社の所有と経営の分離を図り、事業会社の経営自体は第三者(後継者)に任せ、先代の経営者は持株会社の立場から、事業会社の経営を見守ることができるからです。

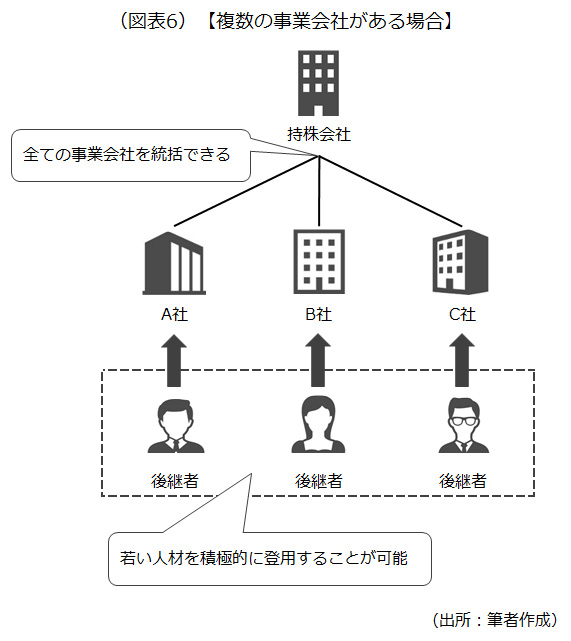

また、一族で複数の事業会社を経営している場合も、持株会社体制であれば複数の事業会社を持株会社1つで管理することが可能で、グループ全体の経営の効率化を図ることができます。

持株会社の設立には多くのメリットがありますが、設立にあたり多大なコストをかけてしまっては意味がありません。シリーズ第2回では、コストをかけない持株会社の設立方法と、持株会社体制の効果を解説します。

1 低コストの設立方法

持株会社の作り方は大きく分けて次の2つです。いずれの方法によるかで、コスト面で大きな違いが出てきます。比較して見てみましょう。

- 株式を売買させて持株会社を設立する方法

- 組織再編(株式移転、株式交換等)により持株会社を設立する方法

1)コスト大!株式売買による持株会社の設立方法

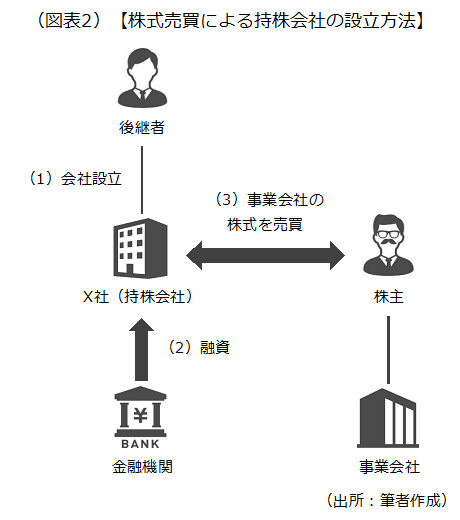

1.の方法では、まず後継者が将来的に持株会社となる会社(「X社」)を設立します(1)。次に、X社は事業会社の株主から事業会社の株式を買い取るために、金融機関から融資を受けます(2)。X社はその資金で事業会社の株式を買い取ります(3)。これにより、X社は事業会社の持株会社となります。

この方法では、X社は事業会社の株式を買い取るために多額の資金が必要になり、後継者は事業を引き継いだ直後から、多額の借入金の返済をしていかなければなりません。また、株式の売買により売却益が生じた場合には、税コスト(売買益による納税額の増加)を負担することになります。

2)これで安心。株式移転による持株会社の設立方法

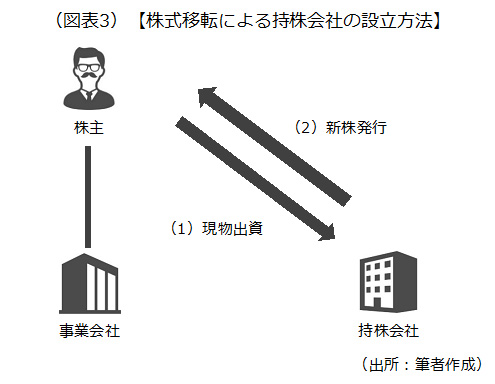

2.の方法では、まず株主が事業会社の株式を持株会社とするために設立した会社(「X社」)に出資(現物出資といいます)し(1)、その対価としてX社の株式を引き受けます(2)。つまり、株主はX社から新株発行を受けるのです。

これにより株式移転前の事業会社の株主が持株会社の株主に、また持株会社が事業会社の株主となり、次のような組織が出来上がります。

株式移転であれば、株式を売買しないため、資金が必要ありません。また、一定の要件を満たすことで税コストを生じさせることなく持株会社を設立することができます。

3)株式移転に必要な主な手続き

株式移転に必要な主な手続きは次の通りです。会社ごとの事情にもよりますが、一般的に2カ月程度で完了します。

- 株式移転計画の作成

- 事前開示事項の作成及び備置き

- (一定の場合に)債権者に対する催告・公告、株券・新株予約権証券の提出手続

- 株主総会の招集通知、株主総会の承認決議

- 設立登記の申請

- 事後開示事項の作成及び備置き

2 後継者不足もこれで解決!後継者育成まで可能

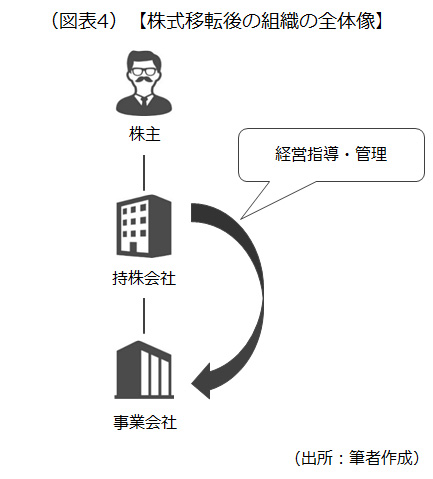

持株会社の代表に先代の経営者が就任することで、事業会社の経営を後継者に任せたとしても、事業会社の経営を指導・管理することができます。例えば、事業会社の代表(後継者)を持株会社の意思(つまり先代の経営者の意思)で選任・交代させることもできます。

先代の経営者からすれば、後継者はまだ若く、経験も足りないことが少なくないと思うかもしれません。持株会社体制であれば、そのような後継者に実際に経営を任せたまま育成することができます。詳細な説明は省略しますが、種類株式(権利の内容が異なる株式)を併用することで、より強固なバックアップ体制を作ることができます。

また、複数の事業会社がある場合には、それぞれの事業会社に将来のグループ全体の後継者候補を代表に置き、経営能力を比較したり、若い人材を登用するチャンスを作ったりするなどさまざまな活用方法があります。

3 財務体質、改善できます~不動産移転による資金調達~

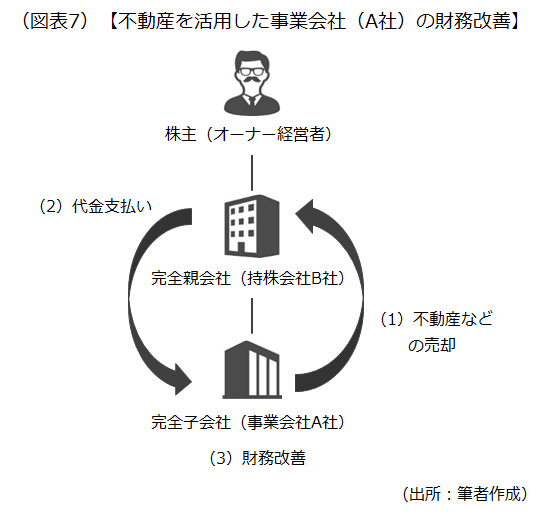

せっかく設立した持株会社を他にも有効活用したいものです。そこで考えられるのが不動産の活用です。例えば、事業会社(A社)の本社や工場の土地建物を持株会社(B社)に売却することで、A社の財務改善を図ることができます。

具体的には、A社が所有している事業用資産以外の不動産をB社に売却するにあたり、持株会社B社が金融機関から借り入れを行います。すると、その資金は売買代金としてA社に流れるため、A社は手元の現預金を増加させることができます。つまり、A社を財務的に強い会社とした上で、後継者へ経営のバトンを渡すことができるのです。また、後継者は借入金返済の負担を背負うことなく経営に集中することができます。

なお、B社は、A社より取得した不動産を賃貸したり、A社から配当を得たりして金融機関に対する返済を行うことになります。

4 敵対的株主も真っ青?持株会社の意外な効果

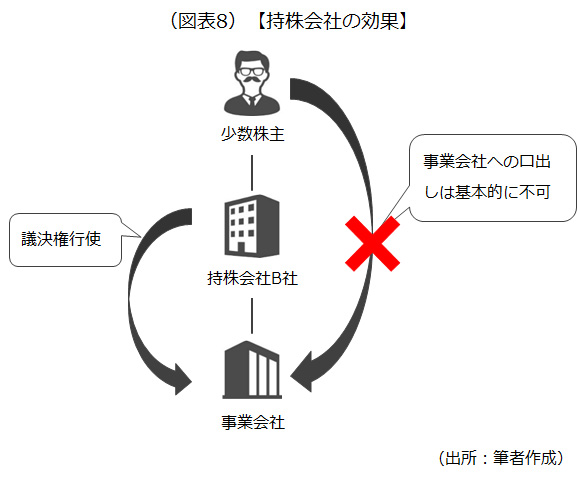

株式が分散してしまい、敵対的な株主が存在する中小企業もあるでしょう。株式移転により持株会社を設立した場合、従前の事業会社の株主は全員持株会社の株主に移行します。つまり、従前の株主は事業会社の株主ではなくなり、新たに持株会社が事業会社の株主となります。そのため、従前の事業会社の株主は、事業会社の経営に口出しすることが難しくなります。

また、会社法上も、少数株主は原則として会計帳簿の閲覧をすることができますが、持株会社のような親会社の株主が子会社である事業会社の会計帳簿を閲覧するには、「裁判所の許可」という要件が必要になります(閲覧するためのハードルが高くなっているのです)。

このように、仮に敵対的な株主が事業会社に存在していた場合でも、その株主の立場を弱体化させることができるのです。

5 否認注意!株価上昇抑制効果

持株会社の設立により、事業承継の対象となる株式の株価上昇を抑制することができるといわれることがあります(本稿では詳細な説明は省略しますが、株価評価の計算上、一定額を控除することができる場合があります)。確かにそのような効果がある場合もありますが、節税目的のみでの株式移転は、課税当局に否認される可能性がありますので注意が必要です。あくまで、組織再編は会社組織全体を見直し、組織に良い変化を生むことを第一目的に検討・実施することが大切です。

以上(2020年7月)

(執筆 日比谷タックス&ロー弁護士法人 弁護士 加藤憲田郎)

pj60182

画像:pixabay