活用する機会の例

- 月次や週次などの定例ミーティング時の事故防止勉強会

- 毎日の朝礼や点呼の際の安全運転意識向上のためのスピーチ

- マイカー通勤者、新入社員、事故発生者への安全運転指導 など

日没前後の時間帯は薄暮時間帯※と言われ、視界が刻々と変化していきます。

特に、秋から冬にかけては、帰宅や夕食の買い物などで自動車や人の動きが活発になる時間帯と重なるため、交通事故のリスクが高まります。

今号では、薄暮時間帯の事故防止について考えます。

※警察庁では、日没前後1時間を「薄暮時間帯」としています。

(日の入り時刻は、月日や都道府県により異なります。)

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/hakubo.html

薄暮時の事故発生状況

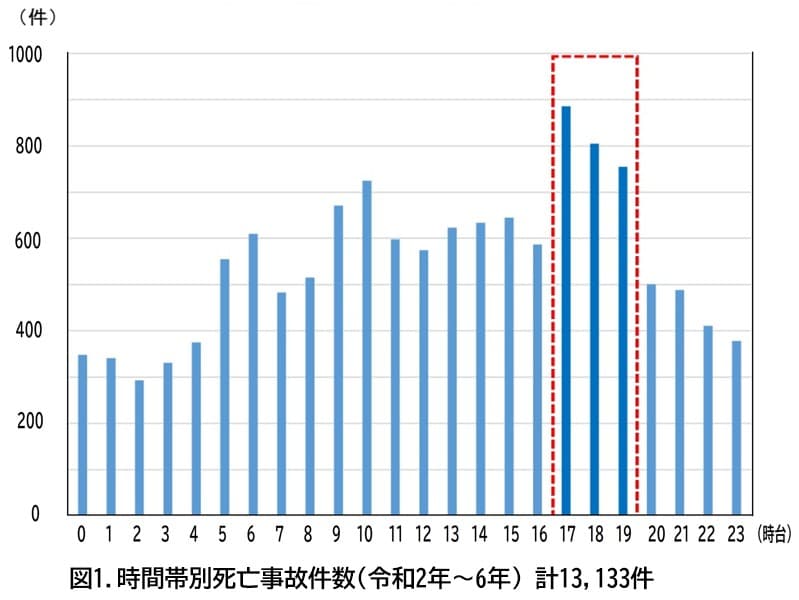

令和2年~6年の5年間における時間帯別死亡事故件数(図1)は、日没時刻と重なる17時台~19時台に多く発生しています。

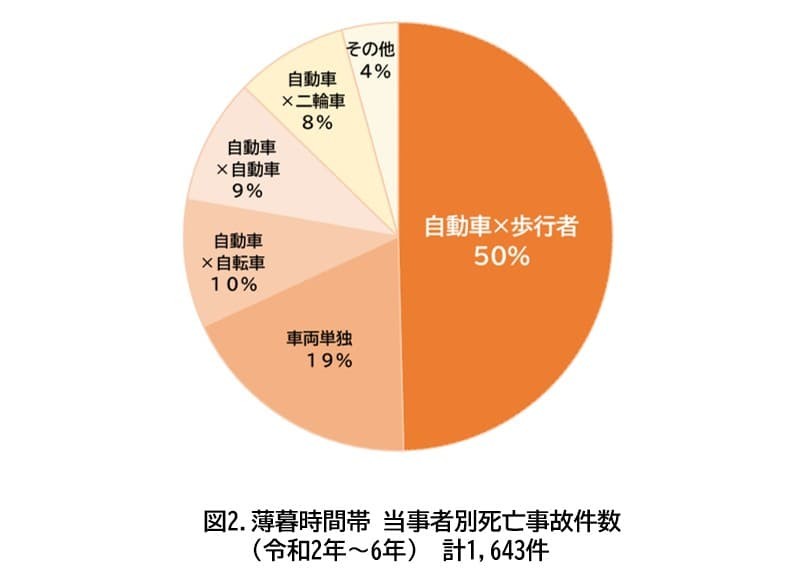

さらに、薄暮時間帯の当事者別死亡事故(図2)を見てみると、「自動車対歩行者」が半数を占めています。

薄暮時間帯に事故が増加する要因の1つとして、視界の急激な変化と目の働きの低下による「見落とし」が考えられます。

※図1、図2ともに 出典:警察庁交通局「薄暮時間帯における交通時事故」より当社作成

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/hakubo.html

薄暮時間帯の視界の変化

秋から冬にかけての薄暮時間帯は、刻々と視界が変化していきます。

- 目が暗い状態に慣れるまでには時間がかかるため、自動車や自転車、歩行者などお互いの発見が遅れる。

- 暗くなるにつれて、明るい場所と暗い場所との差(コントラスト)が大きくなり、物の色や形がはっきりと見えにくくなる。

特に、黒やグレーなど暗い色の服装の歩行者は、路面や背景の色に溶け込んでしまい、ほとんど見分けがつかない状態になるため「見落とし」に注意が必要です。

事故防止のポイント

下記を実践して薄暮時間帯の事故を回避しましょう。

①早めのライト点灯

日没30分前を目安に、意識してヘッドライトを点灯しましょう。薄暗くなったなと感じたら、即点灯が基本です。ライトの目的は、「自分がよく見るため」だけではなく、「自分の車の存在を周囲に知らせるため」です。歩行者や自転車に早く気付いてもらうことも重要です。

②ハイビームを積極的に活用する

基本はハイビームで走行します。遠くまで見通せることで危険をいち早く発見できます。見える距離はハイビームでは約100m、ロービームでは約40mです。なお対向車や先行車がある場合は、ロービームにして、こまめな切り替えを行いましょう。

③歩行者や自転車を意識して見に行く

暗がりや物陰、電柱の影など、見えにくい場所に注意深く目を配り、 意識して見にいくようにしましょう。特に住宅街や交差点など歩行者や自転車が多い場所では、認知が遅れてもすぐに対応ができるように、速度を抑えて走行しましょう。

以上(2025年11月)

sj09160

画像:amanaimages