こんにちは、弁護士の松林智紀と申します。「スタートアップのための法務」の第4回は、労務を扱います。

少数の創業メンバーで業務を行っているうちはあまり問題になりにくいのですが、会社が軌道に乗り始め、規模を拡大していく過程で新たな従業員を雇用するようになると、労働法に関係する問題が出てきやすくなります。

労働法のカバーする範囲は幅広いものの、とりわけ問題になりやすい労働時間規制と解雇規制について、その概略をご説明します。

あわせて読む

シリーズ・スタートアップのための法務

こちらはスタートアップのための法務シリーズの記事です。

以下の記事もあわせてご覧ください。

- 第1回 契約の基礎知識

- 第2回 資金調達の基礎知識

- 第3回 スタートアップ・ビジネスと知財

- 第4回 残業や解雇の基礎知識

- 第5回 これだけは理解しておくべき海外ビジネスの法務

- 第6回 海外ビジネスと法的トラブル(準拠法・紛争解決)

- 第7回 ウェブサイト活用時の法的トラブル

1 残業など労働時間に関する規制

労働時間は1日8時間、1週40時間までが原則です。これを超える労働時間の場合、次の対応が必要になります。

- 労働者の過半数を代表する者との労使協定(いわゆる36協定。「サブロク」協定と読むのが一般的です)を締結する

- 36協定を労働基準監督署に届け出る

- 就業規則に時間外手当を命じることがある旨の規定を置く

このような規定整備等を行った上で、上記時間を超える労働をさせた場合、時間外手当(通常の労働時間の賃金の1.25倍以上の金額。また月60時間を超える場合は、超える時間について1.5倍以上(例外あり))を支払う必要があります。

36協定により延長できる労働時間については「限度基準」というものがあり、それに違反するような36協定だと、労働基準監督署長から助言や指導を受けることがあります。

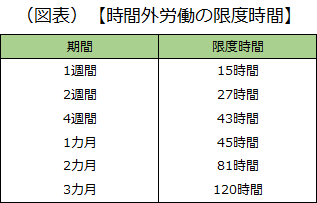

具体的には、1日8時間、1週40時間を超える労働時間を1年間で360時間以内とする他、次の期間から一つを選択して、その限度時間以内にする必要があります(変形労働時間制を用いている場合は、限度時間が異なる場合があります)。

上表の規制はそれだけを見るとかなり厳しい規制です(1年間で360時間ということは、仮に毎週5日勤務×52週とすると1日1.4時間程度です)。

実際には、一定の臨時的な特別事情がある場合、上表の限度時間を超える一定の労働時間まで働かせることができるという、特別条項を定めることが認められています。この特別条項の適用が可能なのは年のうち半分まで(月単位であれば6カ月まで)という限定はありますが、特別条項において定めるべき労働時間については上限がありませんでした(特別条項は実質「青天井」といわれていました)。

しかし、2018年の通常国会で成立した働き方改革関連法で、上記の規制が強化されました(時間外の上限規制の施行は原則2019年4月1日ですが、中小企業については2020年4月1日となっています)。

新しい規制では、時間外労働の原則的な上限時間(限度時間)を月45 時間、年360時間としつつ(これ自体は現行の限度基準と実質的に同じです)、臨時的な特別事情がある場合についてはこれまでのように青天井ではなく、上限が法定されました。

- 年間の時間外労働は年720時間(月平均60時間)以内

- 休日労働を含んで、2カ月ないし6カ月平均は80時間以内

- 休日労働を含んで、単月は100時間未満

- 月45 時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする

このため、36協定において延長できる労働時間を定める際には、上記1~4に適合したものでないと適法な36協定が締結されていない扱いとなり、また、刑事罰の対象ともなりますので、今後より一層の注意が必要です。

なお、「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」については、上記の限度時間に関する規制の対象外となっています(36協定の締結自体は必要です)ので、スタートアップのコアメンバーについては、この例外規定が利用できることも多いかと思います。

以上のような労働時間規制はともすると、労使ともに時間外手当という経済面に目がいきがちです。しかし、長時間労働が労働者の健康を害するというリスクに対応した規制でもあることに注目する必要があります(上記の2や3に違反するような時間外労働をしている労働者が脳血管疾患・心臓疾患で死亡すると、過労死として労働災害認定されます)。

創業間もないスタートアップ、ベンチャー企業で働く方は若い人が多く、健康に自信を持っていて、つい仕事の面白さを優先して長時間労働をしているのではないかと思います。とはいえ、若年者の過労死・過労自殺の例も多く、注意が必要です。

また、メンバーが増え、組織が大きくなるにつれて、人によって健康状態も仕事への向き合い方もさまざまになりますので、そういった人たちにも目配りしながら、ぜひバランスのとれた成長を実現していっていただきたいと思います。

2 解雇に関する規制

創業間もないスタートアップ、ベンチャー企業の場合、企業の成長に伴い、求められる人材のありようが変わることが多く見られます。もちろん、企業の新たな成長ステージにおいて求められる人材でなくなった者が、前向きに新たな活躍の場を求めて自ら退職する、というのはお互いにとって幸せな別れであり、シードステージやアーリーステージにおいて活躍できる有為な人材を社外に供給するという、社会的な効果もあります。

しかし、その認識が合わない場合や、あるいは新たに採用した者が思ったように活躍できない、業績が悪化して人員整理の必要があるなど、会社として従業員を解雇しようと思う場合には、解雇権濫用法理に気を付けなければなりません。

解雇権濫用法理とは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効となるという法理です。文字面だけからはどの程度解雇が無効になりやすいのか分かりにくい面もありますが、裁判所の実際の運用からすると、解雇が無効と判断されることは非常に多いといわざるを得ませんので、経営者としては注意する必要があります。

例えば、能力不足を理由とする解雇であれば、単に成績が下位何人であるという相対評価では解雇は正当化されず、その能力不足故に企業経営に支障を生ずる等、企業から排斥すべき程度に達していることが必要とされます。

そして、実務的には、能力不足を裏づける具体的な出来事や、それに対する注意・指導について、なるべく客観的な証拠をもって立証しないと、解雇が有効とは認められにくいのが実情です。

また、企業の経営上の理由による解雇(整理解雇)については、1.人員削減の必要性、2.解雇回避努力、3.被解雇者選定の妥当性、4.適正な手続きの4つの要素を総合的に考慮するというのが裁判例の立場です。各要素については個別事案ごとの判断になりますが、特に2の解雇を回避するための真摯な努力をしたかどうかという要素のクリアが困難な面があります。

上記の通り、解雇は強く規制されており、解雇された者が解雇に不満を持つと労働審判の申し立て等がなされ、会社にはそれに対応する時間的、金銭的負担が生じます。従って、実務的には、解雇より先にまずは話し合いによる円満な退職が実現できないかを試み、どうしても折り合いがつかない場合に、初めて解雇を行うという段取りが望ましいといえます。

3 労働法は必ず守らなければならないルール

労働法の怖いところは、当事者同士が真意から合意した条件であっても、それが労働法規や就業規則に違反する(労働法規や就業規則に定める労働条件に満たない)のであれば、合意が無効となり(第1回でも出てきた「強行規定」です)、労働法規や就業規則に定める基準が契約内容になってしまうことです。

また、労働基準法は刑罰法規でもあることに注意が必要です。重大・悪質な場合には送検され、厚生労働省のホームページに企業名を公表されるなどします。レピュテーションという面でも大きなダメージを受けることになりかねない点に注意が必要です。

以上

※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、2018年9月28日時点のものであり、将来変更される可能性があります。

※上記内容は、株式会社日本情報マートまたは執筆者が作成したものであり、りそな銀行の見解を示しているものではございません。上記内容に関するお問い合わせなどは、お手数ですが下記の電子メールアドレスあてにご連絡をお願いいたします。

【電子メールでのお問い合わせ先】

inquiry01@jim.jp

(株式会社日本情報マートが、皆様からのお問い合わせを承ります。なお、株式会社日本情報マートの会社概要は、ウェブサイト https://www.jim.jp/company/をご覧ください)

ご回答は平日午前10:00~18:00とさせていただいておりますので、ご了承ください。