1 経営者のマイカー通勤に潜む見過ごせないリスク

皆さんの会社では、マイカー通勤(社用車・社有車を含みますが、この記事では便宜上「マイカー通勤」とします)を認めていますか? マイカー通勤は、満員電車のストレスがなくなったり、子どもの送り迎えをしながら通勤できたりと色々便利ですが、一方で避けて通れないのが「交通事故」のリスクです。特に、経営者の交通事故は、

- 経営者が死傷することで、会社の意思決定に支障を来す

- 経営者が加害者の場合、損害賠償を請求され、社会的信用が損なわれる

など、経営に深刻な影響を与えます。

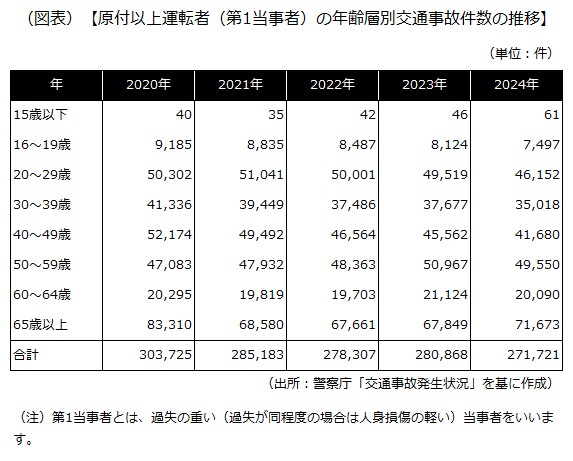

交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、依然として年間27万件以上の交通事故が発生しており、うち約26%が65歳以上のドライバーによる交通事故となっています。身体機能は加齢に伴って低下しますから、年齢を重ねるほど交通事故のリスクは高まるのです。

この記事では、マイカー通勤中の経営者が交通事故の当事者となった場合、どのような問題点があるかを整理した上で、交通事故のリスクを回避する方法の一例をご提案します。総務担当者などが中心となって、経営者のマイカー通勤のリスクを改めて見直してみてください。

2 経営者が交通事故の当事者となってしまった場合

1)経営者自身の死傷

経営者が入院や自宅療養を余儀なくされる場合、会社は経営者不在の状況となり、意思決定に支障を来します。資金調達など会社の重要な機能が滞ってしまいます。傷害の程度によっては、経営者ご自身の体が事故前の状態に完全に戻るとは限りません。

最悪の事態は、経営者が急逝してしまった場合です。この場合、後継者選定や事業継続のための準備が不十分なままとなり、会社の存続自体が危ぶまれる状況になります。

2)会社の信用度の低下

経営者が交通事故の加害者の場合、特に相手が死亡するなどの重大な交通事故を起こした場合は、社会から非難され、今の役職にとどまることが難しくなるかもしれません。もちろん、過失割合の大小にかかわらず、その事実が明るみに出た時点で会社のイメージも悪化します。

3)刑事上・民事上の責任

経営者が交通事故の加害者の場合、事故の内容に応じて、刑事上・民事上の責任を問われることになります(この他に行政上の責任がありますが、この記事では割愛します)。

まず、刑事上の責任ですが、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させることは過失運転致死傷罪に該当し、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(ただし、被害者の傷害が軽ければ、情状により免除されることもあります)。

次に民事上の責任ですが、加害者は交通事故の被害者やその遺族に対し、与えた損害を賠償しなければなりません。重傷・死亡の場合、賠償金も高額になります。交通事故の場合、賠償金は損害保険を利用して支払うのが一般的ですが、任意保険の補償金額で足りなければ経営者自身が負担することになりますし、会社が「経営者のマイカー通勤を認めている場合」などは、

3)刑事上・民事上の責任

経営者が交通事故の加害者の場合、事故の内容に応じて、刑事上・民事上の責任を問われることになります(この他に行政上の責任がありますが、この記事では割愛します)。

まず、刑事上の責任ですが、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させることは過失運転致死傷罪に該当し、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(ただし、被害者の傷害が軽ければ、情状により免除されることもあります)。

次に民事上の責任ですが、加害者は交通事故の被害者やその遺族に対し、与えた損害を賠償しなければなりません。重傷・死亡の場合、賠償金も高額になります。交通事故の場合、賠償金は損害保険を利用して支払うのが一般的ですが、任意保険の補償金額で足りなければ経営者自身が負担することになりますし、会社が「経営者のマイカー通勤を認めている場合」などは、会社に責任が及ぶ恐れもあります。

3 交通事故を回避するためのアプローチ

前述した通り、交通事故のリスクは年齢を重ねるほど高くなります。「加齢による交通事故のリスク」という観点から対応を考えるなら、基本的なアプローチは「自身の運転能力を高める」「運転を減らす(やめる)」「別の人に運転してもらう」のいずれかになります。

1.タクシーやハイヤーを利用する

自分よりも若く、運転技術のある人に運転してもらえば、その分、交通事故のリスクを減らせるでしょう。タクシーとハイヤーは、どちらも車で目的地に移動するという点では同じですが、ハイヤーは完全予約制かつ、タクシーよりもサービスが充実しています。利用料金も異なるため、通勤の頻度や利用シーンによって使い分けるとよいでしょう。

2.専属の運転手を確保する

自社雇用、もしくは外部委託で専属の運転手を確保するのも一策です。自社雇用であれば、⾃社で重視する条件に合わせた雇用、育成ができる点がメリットになります。一方で、外部委託であれば、車両の運転のみなど、業務の範囲が限られますが、求⼈、採⽤、管理などのコスト削減につながる点がメリットになります。

3.運転や管理を自家用自動車管理業に委託する

社用車・社有車を通勤に使っている場合の話になりますが、自家用自動車管理業への委託を検討するのもよいでしょう。企業や官公庁の役員車などの車両について、運転、整備、修理、燃料、消耗品、自動車保険、そして事故処理までを包括的に請け負うサービスです。そのため、自社で車両を管理する手間が省けるといったメリットがあります。

自動車保険は自家用自動車管理業のほうで契約(保険料は依頼者側が負担)し、交通事故発生時の補償や処理も自家用自動車管理業側で行ってもらえます。

■日本自動車運行管理協会■

https://www.ajva.or.jp/service/index.html

以上(2025年9月更新)

pj60067

画像:pexels