書いてあること

- 主な読者:発明やアイデアを「特許」として権利化したい経営者

- 課題:特許として認められるためには高度な技術などが必要? ハードルが高そう

- 解決策:ありふれているもの、日々のノウハウや業界の常識と思われるものでも、物や機器との組み合わせや工夫次第で特許として認められる可能性がある

1 立食形式の量り売りステーキ店のアイデアは特許の対象になる?

一つ、特許に関する興味深い事例をご紹介しましょう。突然ですが、問題です。

【問題】

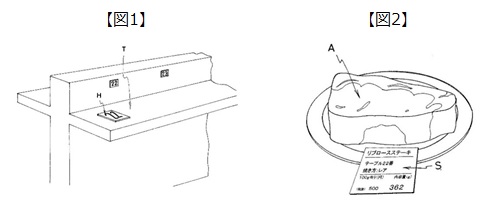

ある立食形式のステーキ店が、お客さんの注文した種類と量の肉が間違いなく提供されるように、テーブル番号・肉の種類・量が印字されたシールを皿に貼るというステーキ提供システムを発案し、類似店を排除するために特許を求めました。

果たして、このステーキ店は、特許で守られたでしょうか?

上記の問題、皆さんはどう考えるでしょうか。一見すると単なる人為的な取決めやビジネスを行う方法にとどまるようなアイデアですから、このようなものは今さら特許発明にはならない、と思われるでしょうか。

【正解】

正解は、上記のアイデアは特許の対象となり、このステーキ店は後発の類似店を約1年半にわたって防ぐことに成功しました。

ヒットすればすぐに類似店が出てくるという厳しい飲食店業界では、とても珍しい事例です。このステーキ店は、「特許登録キャンペーン」を打つなど、特許を出願・登録したことをしっかり「活用」して、実際の売上や競争優位性の維持につなげています。

2 ステーキ店が特許で守られた理由

実は、このステーキ店の特許問題は、専門家の間でも判断の分かれる難しい問題でした。当初は特許査定を得ることができましたが、その後、第三者からの特許異議申立てを受け、いったん特許庁が特許を取り消したのです。ところが、これを不服としたステーキ店が訴訟を行った結果、このステーキ提供システムを実現するための具体的な構成とそれによる効果には技術的な意義があるとして、特許が認められたという経緯があります。

1)特許の争点は「発明」といえるか否か

詳しくご説明するために、まずは、このステーキ店の提供システムを分解してみます(読みやすくするために一部言い回しを加工しています)。

- A 立食形式で、お客様からステーキの量をお伺いし、オーダーの量の肉をカットして焼き、それをお客様のテーブルまで運ぶというステーキの提供システムで、

- B お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、

- C お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、

- D その肉を他のお客様のものと区別する印しを備え、

- E 計量機が計量した肉の量と札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力し、その印しが計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであるという、ステーキの提供システム(特許第5946491号)

一見すると、どこの飲食店でも従来やっているようなオーダーの管理方法ですから、このようなものは今さら特許発明にはならない、と思われるかもしれません。

争点は「発明」といえるか否かです。なお、「発明」か否かの判断につき、特許庁の審査基準では「自然法則を利用していないもの」は発明には該当しないとされており、その具体例として、「人為的な取決め」や「ビジネスを行う方法それ自体」などが挙げられています(特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章2.1.4参照)。

2)特許庁の判断

審査段階では最終的に特許査定を得ることができたようですが(平成28年4月26日特許査定)、その後、第三者からの特許異議申立てを受けました。そこで特許庁は「『ステーキの提供システム』は、…経済活動それ自体に向けられたものであることに鑑みれば、社会的な『仕組み』(社会システム)を特定しているものにすぎない」として、「発明」には該当しない(特許を取り消す)と判断しました(平成29年11月28日決定)。

3)裁判所の判断

これを不服としてステーキ店が提起した訴訟において、知財高裁は、前述したアイデアのA部分については「ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでに人が実施する手順を特定したものであると認められる。よって、本件ステーキ提供方法の実施に係る構成は、『ステーキの提供システム』として実質的な技術的手段を提供するものであるということはできない」として否定的な判断を示しました。

しかし、B以下の構成に関しては「札、計量機及びシール(印し)という特定の物品または機器(本件計量機等)を、他のお客様の肉との混同を防止して、発明の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するということができる。したがって、『発明』に該当するということができる」として、「特許を取り消す」とした特許庁の決定を取り消しました(平成30年10月17日判決)。

当該特許権は本稿執筆時点でもなお有効に存続しています。

この事例は、一見すると単なる「人為的な取決め」や「ビジネスを行う方法にとどまるようなアイデア」であっても、解決課題との関係で意味のある「物」や「機器」を用いることで、特許発明になることが明らかにされた点でとても意義があります。本件では「札」「計量機」「シール」が発明成立性を肯定する決め手となりましたが、これらはステーキ店であれば恐らくどのお店にも置いてある物だと思われます。

つまり、お客様に対する商品やサービスの提供方法、顧客管理方法などについても、何か特定の「物」や「機器」を使ってしっかり構成をすれば、その「物」や「機器」自体はありふれたものであっても、十分特許性が認められるのです。この「機器」には、「コンピューター」や「IT機器」も含まれますので、DX(デジタル・トレンスフォーメーション)を使ってビジネスを再構築しようというときには、特許性のある「発明」がないか、ぜひ一度チェックしてみてください。きっと皆さんの業界にも特許発明となる鍵があちこちに転がっているはずです。

3 身近なビジネスにも発明の種はある

先に事例をご紹介しましたが、今回は特許にフォーカスしてお話ししたいと思います。

特許の対象が「新規性」「進歩性」を有する産業上利用可能な「発明」であることについては、ご存じの方もおられると思います。

「発明」というと、実験室で研究をして生まれるもの、といったイメージがあるかもしれませんが、先ほどのステーキ店の事例のように、実はもっと幅広い「発明」が特許権の対象になります。皆さんのビジネスのあちこちに、特許権を受けることができ、他の競争者と差別化できる種となる「発明」が隠れているはずです。それらを探し出して、自社のビジネスの強みを再認識し、事業の付加価値につなげてみてはいかがでしょうか?

4 ありふれているからといって、諦めない。証拠が全て

ところで、皆さんの業界には、「そんなのこの業界じゃあ常識だよ。みんなやっているよ」というような技術やノウハウ、やり方などはないでしょうか?

本来、特許は、「新規性」や「進歩性」、つまり、それまで世の中に存在しない発明で、かつ、従来の技術からは容易に考えつかないような発明に対して認められるものです。従って、すでに皆さんが実施しているような技術ややり方は、特許にならないのが原則です。

しかし、実際にはこういったものでも、特許として登録を受けて、1社が独占権を持つということがあり得るのです。

1)“塩味が染みた冷凍枝豆”が特許に

ある食品製造会社が特許出願を行い、次のような内容で特許権を取得しました。

「豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透しているソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品。」(特許第2829817号)

要するに“塩味が染みた冷凍枝豆”ですから、当時の業界に与えたインパクトは想像に難くありません。当然、多くの同業他社から特許異議申立てと特許無効審判の請求を受けることとなりましたが、その前に、なぜこのような出願が審査を通ってしまうのか理解しておく必要があります。

2)特許出願人は「新規性」や「進歩性」があることの証明が不要

特許出願は、審査官によって内容を審査され、「特許査定」を受けて、初めて特許権の設定登録へと手続が進むこととなります。実際の「特許査定」の中身は「この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします」というたった一言からなり、拒絶理由の存在については、審査官のほうが立証責任を負うものと理解されています。

つまり、発明に「新規性」や「進歩性」がないことの証拠は、審査官のほうで集めなければなりません。審査官が「こんなの普通にありふれているよな」と思ったとしても、すでに世の中にそのような発明が存在しているとか、業界の人なら簡単に思いつくものだとかいうことを審査官が証拠で証明できない限り、その「発明」は特許として登録されてしまうのです。

本件では「豆の中心まで薄塩味が浸透している」という構成要件に関する文献が見つからなかったために、審査官としても拒絶理由があることを証明できず、最終的には特許を認めざるを得なかったという経緯があったものと思われます。

その後、多数の同業他社から複数回の異議申立て・無効審判の請求を受け、最終的にこの特許は無効にされてしまいます。しかし、なかなか「豆の中心まで薄塩味が浸透している」ことに関して特許性を崩せる証拠が挙がらず、特許権が成立した1998年から無効審決となった2003年までの間、この枝豆はずっと特許発明品であり続けたのです。

いかに特許庁といえども、証拠がなければ特許性を否定することは許されません。むしろ、特許出願をしない傾向にある業界にこそ、思いもかけない特許発明が眠っている可能性があるのです。

5 発想こそ全て

前述したように、特許発明と聞いて超ハイレベルな最先端技術をイメージされるのは無理もないことですが、必ずしもそうでないことは繰り返し述べているところです。技術レベルよりも、むしろ柔軟な発想によって特許発明を生み出し、それが大きなビジネスにつながっている事例はたくさんあります。

身近なところでは、アップル製品に搭載されている、いわゆる「バウンス・バック機能」(iPhoneなどにおいて表示されたリストやページをタッチしてスワイプ、スクロール等していき、最終位置に到達すると、それ以上先に行きそうで行かない引っ張られたような描写となって、指を離すと跳ね返るように所定の位置に戻る挙動)は、必ずしも難解な科学技術に基づくものではなく、むしろユーザー目線の柔軟な発想によるアイデアですが、こちらも特許発明品です(特許第4743919号)。

アップル製品の洗練されたデザインと直感的なUI(ユーザー・インターフェイス)とが相まって大きなシェアを獲得していることは言うまでもありません。それに加え、この特許権があるために、日本では他社が無断でスマホにバウンス・バック機能を搭載できない状況となっていることもまた、アップル社の市場優位性を維持する一因となっているといえるでしょう(この関連特許を巡って日本を含むさまざまな国々でアップル社とサムスン社で紛争に発展していることはメディアでも報道されているところです)。

このように、経営リソースとして利用可能な特許発明を手にするために、必ずしも高度な技術レベルは必要ありません。皆さんが日々取り組まれているビジネス上の課題とそれを解決する知恵の中にこそ、特許発明の可能性は秘められているのです。

以上(2021年9月)

(執筆 明倫国際法律事務所 弁護士 田中雅敏)

pj60302

画像:areebarbar-Adobe Stock