近年、M&Aの市場は国内外で拡大しており、スタートアップが当事者となるM&A(以下「スタートアップM&A」)も増加しています。スタートアップは買い手と売り手のどちらにもなり、相手も大企業から中小企業まで幅広くなっています。スキームでいえば、株式譲渡や合併により会社ごと売却または買収するものもあれば、会社の事業の一部のみを売却または買収するものもあります。

適切なタイミング・内容によるM&Aの実現は、企業価値向上やオープンイノベーションの促進につながる他、有益なエグジットにもなり得るため、スタートアップの経営者にとってM&Aの要所を押さえておくことはとても大切です。

本連載では、3回にわたって、昨今のM&Aを取り巻く状況について紹介しつつ、スタートアップM&Aにおける主なポイントを概説します。特に今回お伝えするのは、スタートアップと買収企業とで生じがちなバリュエーション(企業価値算定)ギャップの解消に役立つとされる、2つの手法「アーンアウト条項」と「株式対価M&A」です。

1 活況なM&Aとその理由 ~コロナ禍をよそに、M&A市場は拡大傾向~

M&Aの件数は、近年、増加傾向が続いています。大手M&A助言会社である株式会社レコフが提供するデータによれば、日本企業が当事者となった件数は、2019年で4,088件に上り、過去最多を記録しました。2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により3,730件と一時的に減少したものの、2021年は1月から9月までの速報値で既に3,153件を記録しており、2019年を上回る勢いを見せています。

いまだコロナ禍を脱していないにもかかわらず、M&A件数が増え続けている要因としては、以下などが挙げられます。

- IPOではなく、M&Aをエグジットとして選択するスタートアップが増加している点

- 後継者不在の中小企業が、事業承継の一環として、M&Aを選択している点

- 2022年4月に予定されている東証の市場区分再編を控え、新たな上場基準に対応するために、事業再編を模索する動きが強まっている点

今後もM&A市場は拡大傾向が続くことが予想され、経済産業省や中小企業庁も、M&A市場の活性化を期したさまざまな指針や計画を公表しています。

2 「大企業×スタートアップのM&Aに関する調査報告書」 ~スタートアップM&A成功のポイントは、バリュエーションの目線相違の解消~

経済産業省は、2021年3月に「大企業×スタートアップのM&Aに関する調査報告書」(以下、本稿において「報告書」)を公表しました。報告書では、「大企業等の事業会社が自社の成長戦略の中にスタートアップのM&Aを組み込んでいくことが、オープンイノベーションによる中長期的な価値向上につながるものであるとともに、スタートアップにとっても安定的な成長に資する選択肢になり得ると考えられる」と記載されています。

報告書によれば、日米のスタートアップのエグジット手段を比較した場合、IPOとM&Aの割合が米国は約1:9であるのに対し、日本は約7:3とM&Aの割合が低く、IPOが中心となっています。日本では米国に比べまだそこまでスタートアップM&Aが活発でないとされています。その理由の一つとして、スタートアップと買収企業の間でバリュエーションにおける目線の相違が生じやすいことが挙げられています。この一因は、「スタートアップの非財務情報」や「M&Aによるシナジー効果」についての両者の認識のギャップにあります。この解消手段として、「アーンアウト条項」と「株式対価M&A」が挙げられています。この2つの手段をさらに詳しくみていきましょう。

3 アーンアウト条項の活用 ~トラブルを避けるためには条項の入念な作り込みを!~

1)総論

アーンアウト条項とは、下記のことをいいます。

「クロージング日に支払う買収代金とは別に、買収した企業または事業によって、クロージング後の一定期間に、予め定めた業績が達成された場合に、一定の計算方法によって算出した金額を買収価格の一部として売り主に追加で支払う条項」(報告書P49)

アーンアウト条項を設けることにより、買収者側(買収会社側)からすれば、クロージング時点の不確定要素に対する投資リスクを低減することができ、売り主側からすれば、将来の成長やシナジーも買収価格に反映させることができることから、同条項は、両者のバリュエーションの目線相違を解消する手段の一つとして考えられます。

アーンアウト条項は、上記の通り買収者・売り主間で将来の成長分を適切に分配し、リスクを共有できるという点で合理的な手法ですが、曖昧な文言のまま合意に至ると、かえって思わぬトラブルに発展する可能性があることから、入念な条項の作り込みが肝要です。以降で具体的なポイントを紹介していきます。

2)業績条件

アーンアウト条項において業績条件としては、財務指標を用いる場合が多いですが、ユーザー数や契約数などの非財務指標を用いる場合もあります。財務指標の中でも、売上のように費用を考慮しない数値を用いる場合もあれば、営業利益、純利益、EBIT、EBITDAのように費用を含んだ数値を用いる場合もあり、後者においては、この後の3)で後述する費用の明確化が必要になります。

具体的な条項例としては、例えば、以下のようなものがあり得ます。

アーンアウト条項の例 ※EBITDAを指標とする場合

第●条(追加対価の支払い)

本クロージング後●年以内に事業年度の末日を迎える各事業年度のいずれかにおいて、当該事業年度に関する確定した損益計算書をもとに、別紙●記載の算式に基づいて算出される「調整後EBITDA」が●円を超えた場合、買い主は、売り主に対し、売り主から当該支払いの求めのあった日の含まれる月の翌月末日までに、追加の譲渡対価として●円を支払う。

追加対価(アーンアウト対価)の支払いは、上記の例のようにアーンアウト対価を固定額とする場合もあれば、下限額や上限額を定めて「調整後EBIT(DA)の●倍」という形で、アーンアウト対価の支払額を変数として定めておく場合もあり、定め方はさまざまです。

また、クロージング直後の事業年度においては、業績条件が達成できないこともあることから、複数事業年度にわたる評価期間(通常は3年程度)を設け、そのいずれかの事業年度において業績を達成した場合には、売り主側がアーンアウト対価の支払いを求めることができる、と規定しておくことが多い印象です。

3)「費用」の明確化

アーンアウト条項において営業利益、EBIT、EBITDA等の利益ベースの指標を用いる場合は、その算定にあたってどのような費目を「費用」として含めてよいか、あるいはどのような費目は「費用」から除外するか、という点を明確に定めておくことが非常に重要です。この点が曖昧だと、「対象会社の従来のポテンシャルとは無関係の費用ではないか」「営業利益が不相当に圧縮されていないか」という点から、後の利益算定の局面でトラブルに発展しかねないからです。

例えば、買収者側が買収後に対象会社において新事業を立ち上げ、大規模な設備投資を行ったような場合、あるいは、買収者側の従業員が新たに対象会社の取締役に就任し、対象会社から高額の役員報酬が支出されたような場合、当該設備投資費や役員報酬を「費用」として算入してよいかという点が争点となり得るでしょう。

そのため、アーンアウト条項を設ける場合には、一定の費目を「費用」から除外する旨を規定し、そのような一定の調整を加えて算出される「調整後EBIT(DA)」等を指標に用いることが望まれます。また、対象会社の特定事業の業績のみを業績条件の対象とする場合には、当該事業の範囲を明確に決めておくことも大事です。

4)買収後の事業運営

買収により対象会社の支配権を取得した買収者側は、多額の設備投資や一定の事業部門の売却等、アーンアウト条項で設定された業績条件の成就を避けるために、意図的な事業運営を行う可能性があります。このような場合に備え、上記3)のように「費用」の項目を調整する場合のほか、アーンアウト条項を設ける際には、後の紛争発生防止のため、評価期間中に買収者側が行い得る業務執行に一定の制約を設ける例もしばしばみられます(もっとも、買収後の事業運営に制約を受けることを望まない買収者側と売主が折り合うのが難しいところでもあります)。

この点に関して、実務やノウハウの引き継ぎも兼ねて、買収後も対象会社の旧経営陣の一定程度のコミットを継続する「ロックアップ」を、アーンアウト条項と同時に定めておくことも考えられます。

5)税務リスクへの配慮

アーンアウト条項を用いる際は、これまで紹介してきた通り入念な作り込みが肝要ですが、同時に、税務リスクへの配慮も必要です。アーンアウト条項は、その立て付けによっては、アーンアウト対価が譲渡所得ではなく雑所得として取り扱われる場合や、初回のクロージング時点でアーンアウト対価分の課税もなされてしまう場合もあると指摘されています。税務上の取扱いによっては、売り主における手取額が予想と大きくかけ離れてしまうこともあり得ますので、アーンアウト条項の合意に先立っては、弁護士だけでなく、必ず税務の専門家にも相談しておいたほうがよいでしょう。

4 株式対価M&Aの活用 ~会社法改正・税制改正による利用拡大の兆し~

1)株式対価M&Aとは

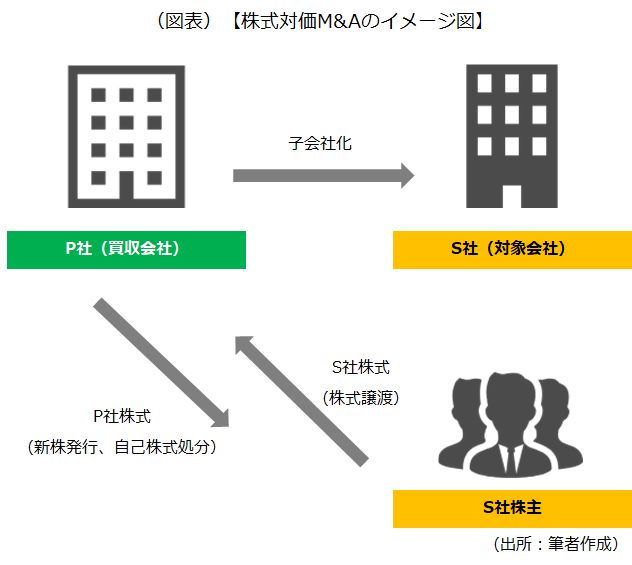

株式対価M&Aとは、下記のことをいいます。

「買収会社が対象会社の株主からの株式を譲り受けるための対価として、新株発行や自己株式処分の方法により買収会社の株式を交付する手法のM&A」(これにより、対象会社の株主は買収会社の株主になることになります)

株式対価M&Aは、現金を対価とするM&Aと比べ、買収会社において買収資金を要さず、また、買収会社と対象会社株主との間でシナジーとリスクを共有できる点においてメリットがあります。

もっとも、このような株式対価M&Aは、組織再編行為や産業競争力強化法上の特例を用いる場合を除いては、後述する通り、現物出資規制、価額填補責任および有利発行規制といった会社法上の規制に加え、取引実行時において対象会社株主に譲渡損益に対する課税が生じてしまうという税務上の問題があるため、これまであまり利用が進んできませんでした。

しかし、2021年3月に施行された改正会社法において導入された株式交付制度等の利用により、上記の会社法上の各規制の適用を受けることなく、完全子会社化を伴わない株式対価M&Aの実施が可能になりました。また、2021年税制改正の際には、株式交付制度の導入に合わせて、譲渡損益の繰延べが認められることになりました。

このような会社法および税制改正を経て、今後、株式交付を中心とした株式対価M&Aの利用が促進されていくものと思われます。

2)株式交付制度の導入と促進

1.導入の背景

株式対価M&Aは、買収者側からみた場合、新株発行や自己株式処分に対する払込みとして、現金ではなく対象会社の株式を受けることから、現物出資にあたります。そのため、買収会社においては、原則として、以下の規制に服します。

- 現物出資財産の価額に関する検査役による調査かそれに代わる弁護士や公認会計士等による証明を経る必要がある(会社法第207条)

- 当該価額が交付した買収会社株式の価額に著しく不足する場合には、これを決定した買収会社の取締役が価額填補責任を負う(会社法第213条、第212条第1項第2号)

また、買収会社が公開会社で、当該新株発行が有利発行にあたる場合は、取締役会決議ではなく株主総会特別決議を要することになります(会社法第199条第3項)。

こうした規制が買収会社において株式対価M&Aの利用を見送る要因になっていました。また、2018年には、産業競争力強化法(以下「産競法」)の改正により、経済産業省から事業再編計画または特別事業再編計画の認定を受けることで、特例として、相対取引においても、株式対価M&Aにあたって前述の現物出資規制等が免除されることが可能となりましたが、これらの認定を受けることは容易ではなく、あまり普及が進みませんでした(注1)。

(注1)産競法の特例を用いた株式対価M&Aは、株式交付制度と異なり、外国の株式会社の株式を取得する際も利用できることから、外国の株式会社を買収する際の手段として利用されることが予想されます。

2.株式交付制度の導入

2021年3月施行の改正会社法により、組織再編の一類型として、新たに「株式交付制度」が導入されました。

株式交付制度は、「株式会社が他の株式会社をその子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること」とされています(会社法第2条第32号の2)。

当該制度は、対象会社株式を現物出資財産とする買収会社の募集株式の発行という側面に加え、買収会社と対象会社との間に親子会社関係を創出するという、組織再編行為としての側面を有しています。

このように、株式交付制度は組織再編行為の一類型であるため、前述の現物出資規制等の適用がないというメリットがあり、株式対価M&Aの利用を促進する新制度として注目されています。

既存の組織再編の類型の中では、株式交換が最も近い制度といえますが、株式交付制度は、株式交換と比較して、主に以下のような違いがあります。

- 完全子会社化を目的としない買収においても利用できる。

- 既に子会社となっている会社を対象とする利用はできない。

- 対象会社ではなく対象会社株主が取引の主体となるため、株式交換であれば対象会社において必要であった諸手続きを要しない。

3.税制改正を通じた株式交付の利用促進

株式対価M&Aについては、元来、会社法上の特例を受けられたとしても税務上のリスクが指摘されていました。すなわち、対象会社の株主にとっては、株式対価M&Aを通じて保有していた対象会社株式を譲渡すると、譲渡益に対して課税されてしまうというデメリットです。対象会社の株主からすれば、取引実行時点では買収会社の株式の交付を受けるのみで、実際に現金が手元に入るわけではないにもかかわらず、その時点で納税が必要となることから、別途納税資金を用意しなくてはいけないといった負担がありました。そのことが株式対価M&Aの利用を妨げていました(注2)。

こうした状況を受け、2021年税制改正の際には、株式交付制度の導入に合わせて、譲渡損益に対する課税繰延べが認められることになりました。この税制改正を経て、今後、株式交付の利用は促進されていくものと思われます。

(注2)2018年の産競法改正の際には、特別事業再編計画の認定を受けた場合には、譲渡損益を株式対価M&A実行時ではなく、買収会社処分時(すなわち現金としてのキャピタルゲイン発生時)にまで繰り延べられる旨の税制上の優遇措置が設けられましたが、通常の事業再編計画の場合には、会社法特例のみが適用され、税制上の優遇措置の適用はなかったことから、適用範囲は限定的でした。

あわせて読む

スタートアップが知っておくべきM&A入門

- 第1回 M&Aの現状と企業価値算定ギャップの解消につながる手法

- 第2回 スタートアップが売り手になるM&Aにおいて留意すべきこと

- 第3回 カーブアウトM&Aを行う場合に留意すべきこと

以上

※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、2021年12月8日時点のものであり、将来変更される可能性があります。

※上記内容は、株式会社日本情報マートまたは執筆者が作成したものであり、りそな銀行の見解を示しているものではございません。上記内容に関するお問い合わせなどは、お手数ですが下記の電子メールアドレスあてにご連絡をお願いいたします。

【電子メールでのお問い合わせ先】

inquiry01@jim.jp

(株式会社日本情報マートが、皆様からのお問い合わせを承ります。なお、株式会社日本情報マートの会社概要は、ウェブサイト https://www.jim.jp/company/をご覧ください)

ご回答は平日午前10:00~18:00とさせていただいておりますので、ご了承ください。